История болезни стационарного больного по терапии заполненная

- 24 Апреля, 2019

- Другие состояния

- Серая мышка

Что такое история болезни? Это юридический документ, который является собственностью лечебного медучреждения. В медицинскую карту пациента вносится информация о диагнозе, методах обследования и лечения, динамике выздоровления. У некоторых начинающих врачей и медсестер возникают сложности с оформлением данного документа. Они не знают, как заполнять историю болезни.

Примеров составления медицинской карты можно встретить немало. При этом все истории болезни пациентов оформляются по единым принципам.

Значение медицинской карты больного

Глядя на образец заполненной истории болезни, несложно сделать вывод о том, для чего необходим этот документ. Он содержит все сведения, касающиеся состояния пациента при поступлении в медучреждение и отражающие в полной мере фактические результаты деятельности докторов и медперсонала. Информация, указанная в медкарте, должна быть достоверной, точной и зафиксированной в хронологическом порядке.

Данные, которые указаны в заполненной истории болезни (с образцом ознакомиться можно в одном из следующих разделов), являются первостепенными для экспертов. Ведь в случае возникновения спорных ситуаций, требующих проведения специализированных экспертиз, учитываться будет только официальная информация – то есть та, что указана в медкарте. По ней можно оценить уровень качества оказания медицинской помощи. Поскольку именно в истории болезни фиксируются все проводимые манипуляции и процедуры, этот документ является основанием для выставления счета страховой компании.

Таким образом, история болезни – это официальное подтверждение того, что происходило с больным в стенах лечебного заведения. Внесение изменений в медкарту не допускается. Если лицо, ответственное за оформление документа, допустило ошибку, ее исправляют, зачеркнув неверные сведения и написав рядом то, что нужно. Изменения должны быть заверены подписью должностного лица с пометкой «исправленному верить».

Единого образца не существует

Чтобы получить представление о том, как составлять медицинскую карту, далее приведем краткие примеры написания истории болезни. Однако стоит учитывать, что образец, представленный в статье, не является стандартным. Все дело в том, что российское законодательство не предусматривает наличие эталонов в оформлении медицинской документации. В соответствии с ФЗ № 162 «О стандартизации», формы документов разрабатываются на трех уровнях: ведомственные, региональные и стандарты медучреждений. Последние обычно составляются на местах с учетом специфики работы клиники и утверждаются приказом главврача.

Как оформить паспортную часть: образец

Итак, представим пример, как заполнять сестринскую историю болезни. Начать необходимо с титульной (паспортной) части. При поступлении больного медперсонал приемного отделения записывает информации о нем на лицевой стороне истории болезни. Обычно заполнением первых страниц карт пациента занимаются медсестры, поэтому документ так и называют – сестринская история болезни. Как заполнять? Пример приводим:

- Отделение: 5 инфекционное отделение, 6 палата.

- Ф. И. О.: Иванов Иван Иванович.

- Пол: мужской

- Дата рождения: 01.01.1985.

- Возраст: 33 года.

- Постоянное место жительства: Московская область, Мытищи, ул. Мира, д. 25, кв. 8.

- Родственники: отец Иванов Иван Сергеевич.

- Социальное положение: трудоустроен.

- Кем направлен больной: 5 поликлиника.

- Диагноз направившего учреждения: кишечная инфекция.

- Диагноз при поступлении: кишечная инфекция.

В медкарте пациента должна быть указана точная дата и время обращения в приемное отделение.

Постановка диагноза

Перед тем как заполнять историю болезни по примеру, указанному выше, обратите внимание, что в самой медкарте требуется указание предварительного диагноза. Имеется в виду врачебное заключение учреждения, направившего пациента. Информация о заболевании указывается при поступлении на лицевую часть карты истории после сбора анамнеза и осмотра больного врачом. Диагноз прописывается полностью, без сокращений и аббревиатуры, с отметками о сопутствующих патологиях.

В течение трех рабочих дней на лицевой стороне медкарты указывается подтвержденный или новый клинический диагноз, поставленный по результатам обследования пациента с момента поступления в стационар. Изменения в историю болезни вносятся и в том случае, если в период нахождения в отделении клиники заключение о сущности заболевания и состоянии пациента было изменено. Информацию вносят в историю болезни в качестве этапного эпикриза.

При выписке указывается заключительный диагноз больного. Название болезни пишут в развернутом виде с отметкой кода по МКБ-10. При оформлении заключения врач должен постараться выделить основной недуг, определяющий тяжесть и прогноз выздоровления. Если имеет место второе заболевание, его указывают только тогда, когда оно имеет такое же значение для оценки тяжести и прогноза.

План действий при госпитализации

Поступивший в приемное отделение пациент обязательно должен быть осмотрен дежурным врачом в срочном порядке. Параллельно с этим медсестра заполняет сестринскую историю болезни. В первую очередь указывается дата и время осмотра, фамилия врача. Если госпитализация больного является плановой, осмотр должен быть проведен в течение трех часов с момента прибытия в стационарное отделение.

Наличие направления от лечащего врача поликлиники является обязательным при запланированной госпитализации. Оно должно быть оформлено должным образом. Направление вклеивают в историю болезни. Приемный статус для плановых пациентов определяется в течение рабочего дня, а для экстренных – в ходе осмотра. Сведения о приемном статусе должны быть информативными и иметь клиническое значение.

Теперь о том, как заполнять историю болезни. Пример поможет наглядно разобраться, как оформлять медкарту при первичном обследовании пациента:

- Жалобы: боли в животе, тошнота, диарея 5-6 раз в сутки.

- История болезни: Болеет 3 дня, принимал «Смекту», «Энтеросгель». Направлен поликлиникой № 5.

- История жизни: Подобными заболеваниями не болел, аллергологический статус не отягощен, привит.

- Физиологическое обследование: сознание ясное, состояние активное, кожные покровы бледные, температура 37,2, астенический тип телосложения, лимфоузлы не увеличены.

- Сердечно-сосудистая система: частота сердечных сокращений 80 уд/мин, пульс ритмичный, нормального напряжения, артериальное давление 125/85, отеки отсутствуют.

- Дыхательная система: признаки дыхательной недостаточности отсутствуют, ритм дыхания не нарушен.

- Система пищеварения: аппетит не изменен, глотание не затрудненное, язык не обложен, живот болезненный при пальпации, болевой синдром перед актом дефекации, стул жидкий.

- Система органов мочевыделения: акты мочеиспускания регулярны, безболезненны, моча светлого цвета.

Важно, чтобы жалобы пациента были записаны максимально подробно. Как видно из заполненного образца истории болезни стационарного больного, фиксировать необходимо все признаки, которые могут иметь место для установления диагноза и составления плана лечения.

В анамнезе пациента должны упоминаться факторы, которые имеют прямое отношение к предполагаемому диагнозу, оценке тяжести состояния больного и прогноза – иными словами, все, что может изменить тактику лечения. Обязательно указываются сведения о группе крови и резус-факторе, склонности к аллергическим реакциям, перенесенных ранее инфекционных заболеваниях (венерических, вирусных заболеваниях, гепатите, ВИЧ-инфекции), переливаниях крови и хирургических вмешательствах. Если обратить внимание на заполненную историю болезни КРС (крупного рогатого скота), то ее составляют по аналогичному принципу – детально описывается состояние животного, устанавливается диагноз и составляется лечебный лист.

Что еще нужно вписать в медкарту

К заполненной истории болезни по терапии прилагаются данные для страховой компании. В страховом анамнезе отмечается, с какого числа пациента госпитализировали и открыли листок нетрудоспособности. Если предыдущий случай временной нетрудоспособности не завершен или у больного не закрыт больничный, указываются регистрационные данные первичного листка и период его действия. Чтобы продлить больничный после 15 дней нетрудоспособности, потребуется разрешение специальной врачебной комиссии.

Как правильно заполнить историю болезни пациента? Если больной является инвалидом, в медкарте следует уточнить группу, трудоспособность и заболевание, послужившее причиной инвалидности, дату решения МСЭК и срок повторного переосвидетельствования. Вне зависимости от причины, по которой в день поступления больного не удалось собрать анамнез, при первой возможности в уже заполненную сестринскую историю болезни вносят дополнения. Их оформляют отдельно, при этом указывают дату составления документа или прилагают к медкарте как фрагмент дневниковой записи лечащего врача.

При первичном осмотре врач оценивает общее состояние больного, дает краткое описание всем доступным для визуального осмотра и пальпации органам и системам. В случае выявления патологических отклонений, детальная информация о них вносится в медкарту, причем отмечаются характерные симптомы и синдромы. Если имеют место повреждения, имеющие значение для проведения судебно-медицинской и лабораторной экспертизы, их также подробно описывают в истории болезни (место локализации, размер, характер повреждения и др.).

После осмотра врач должен сформулировать предварительный клинический диагноз, составить план диагностических процедур и наметить схему лечения с указанием торговых названий лекарственных препаратов на латинском языке, дозировки, частоты приема, пути введения.

Оформление согласия на медицинское вмешательство

Всем, кто желает узнать, как правильно заполнять историю болезни, необходимо обратить внимание на данный раздел. Без оформления добровольного согласия пациента или его законных представителей на медицинское вмешательство никакие диагностические и лечебные процедуры не могут быть выполнены. Гражданин должен ознакомиться с условиями лечения и, если его все устраивает, поставить свою подпись.

Нередкими являются ситуации, когда состояние пациента не позволяет ему принять решение о неотложном вмешательстве. При отсутствии родственников вопрос о дальнейшем лечении решает докторский консилиум. Врачи должны действовать в интересах больного. Если нет возможности собрать консилиум, лечащий врач самостоятельно принимает решение, о котором обязан уведомить администрацию лечебного учреждения, что подтверждается записью в истории болезни. В сестринской заполненной медкарте делается отметка о согласии законных представителей (родителей, опекунов) пациентов, не достигших 15-летнего возраста, а также тех граждан, которые признаны судом недееспособными.

Информацию о предстоящем консервативном или хирургическом вмешательстве пациенту сообщают в доступной для него форме. Больной должен быть уведомлен о своем заболевании, возможных методах и целях терапии, возможных рисках, побочных реакциях и ожидаемом эффекте. Об ознакомлении с информацией о предстоящем вмешательстве делается отметка в истории болезни. Аналогичным образом медперсонал оформляет согласие на переливание крови или ее компонентов. Пациент должен понимать все риски и быть в курсе возможных осложнений, включая риск заражения ВИЧ-инфекцией, вирусным гепатитом, сифилисом и другими заболеваниями, протекающими в скрытом серонегативном периоде.

Если пациент не согласен с предложенной схемой лечения, ему необходимо написать письменный отказ от медицинского вмешательства (за детей это делают родители или опекуны). При этом гражданину разъясняются возможные последствия такого отказа. Заявление об отказе составляется в произвольной форме, его должен подписать пациент и лечащий врач, затем документ прикрепляют к медкарте.

Дневники наблюдения за больным

Заведующий отделением обязан осмотреть пациентов, госпитализированных по направлению от поликлиники по месту жительства, в течение трех рабочих дней с момента поступления. Больные, которые находятся в тяжелом состоянии и нуждаются в постоянном наблюдении, осматриваются заведующим в течение 24 часов. Заведующий отделением совершает обход один раз в неделю, о чем в медицинской карте делается соответствующая отметка. Запись должна отражать состояние больного с учетом выполнения рекомендаций по диагностике и лечению. После этого заведующий отделением ставит свою подпись в истории болезни.

Все отметки в медицинской карте должны составляться в хронологическом порядке. При каждом произведенном действии необходимо делать запись с указанием точного времени и даты. Обязательным является ведение дневников пациентов. В процессе лечения и наблюдения госпитализированных больных, находящихся в состоянии легкой степени тяжести, записи вносят не менее трех раз за неделю. Пациентам, которые пребывают в тяжелом состоянии или средней тяжести, записи в дневник вносят регулярно, а в случае резкого изменения самочувствия больного – несколько раз в течение дня.

Как заполнить дневники истории болезни стационарного больного? В дневниках лечащий врач должен отражать динамику состояния пациента, его объективный статус, вносить сведения о лабораторных и инструментальных исследованиях, которые имеют принципиальное значение для прогноза и схемы терапии. Дневниковые отметки подтверждают обоснованность изменений в лечебно-профилактическом планировании. Последнюю запись в дневник пациента лечащий врач вносит в день выписки – отметка должна быть содержательной и подробной.

Результаты анализов и диагностических процедур

Заключения лабораторных исследований, функциональных, рентгенологических и эндоскопических процедур помещают в историю болезни в течение суток после получения результатов. В медкарте обычно хранятся подлинники диагностических тестов. Некоторые скрининги и снимки обязательно должны содержать информацию о дате и времени их проведения. К таким относятся:

- биохимические и бактериологические анализы (отмечается время забора материала и время выдачи заключения);

- электрокардиограммы (в медкарту вносят показатели, полученные при поступлении и выписке, что позволяет оценить динамику состояния больного);

- результаты холтеровского мониторинга с ЭКГ;

- графики замеров артериального давления на протяжении суток с отражением имеющихся отклонений.

Также в медкарту вносятся записи врачей лучевой и функциональной диагностики, эндоскопистов. Заключения экспертов должны отражать объективную картину исследуемого объекта, содержать детальное описание атипичных патологических изменений в органах или системах, функционального состояния и ход проведения процедуры. Заключение врача-диагноста должно подтвердить или опровергнуть предполагаемый диагноз.

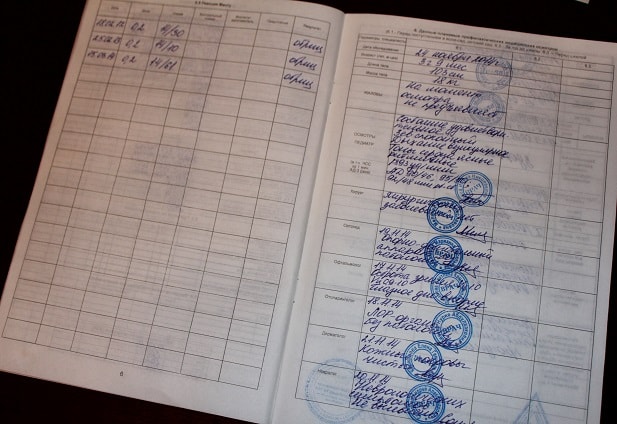

Листы назначений в медкарте

В заполненной истории болезни по педиатрии, терапии, неврологии, хирургии и другим направлениям важным элементом является лист назначений. Это составная часть медицинской карты. В этот раздел доктор собственноручно вносит информацию о лекарствах, лечебных назначениях, исключая двусмысленное или произвольное толкование. Врач определяет дату начала приема медикаментов и дату их отмены. Обязанностью медсестры является реализация лечебной программы в соответствии с графиком назначения. Каждое действие медсестра подтверждает своей подписью.

Как заполнять историю болезни и лист назначений, в частности? Лекарственные средства важно указывать на латинском языке. Вписать в медкарту необходимо не только название действующего вещества, но и торговой название препарата. Сюда же вносят данные о назначенной дозировке, частоте приемов и пути введения лекарства. В отличие от обычного стационара, в котором ведутся листы назначений, в отделении интенсивной терапии все врачебные назначения отражаются в официальной форме 01 1/у. Помимо лекарств, в ней фиксируются основные параметры жизнедеятельности больного.

Дополнением к листу назначений является температурный лист. Он заполняется медсестрой, которая производит замер температуры тела больного дважды в день.

Выписной эпикриз

Это последний этап оформления истории болезни . Как правильно заполнять эпикриз пациента при выписке? Документ должен содержать следующие сведения:

- основание для госпитализации;

- диагнозы при поступлении и установленный в ходе обследования, перенесенные заболевания (по истории болезни);

- терапия с указанием лечебных процедур и препаратов;

- результат лечения.

Если больной находился в блоке интенсивной терапии, обозначаются все торговые названия лекарств, назначенные дозы. В выписном эпикризе также должны присутствовать рекомендации по приему препаратов в дальнейшем. Каждое лекарственное средство должно быть написано на русском языке с указанием лекарственной формы, разовой дозы и кратности приема, продолжительность курса.

Выписной эпикриз из истории болезни составляется в двух экземплярах, один из которых выдается больному на руки. Документ оформляется в печатном виде и заверяется печатью медучреждения, подписывается лечащим врачом и заведующим отделением. Также при выписке из стационарного отделения трудоустроенным гражданам выдается лист нетрудоспособности.

Сама история болезни остается в стенах медучреждения. Получить ее на руки пациент сможет только с разрешения администрации, а также по решению суда, органов следствия и прокуратуры. По требованию гражданина с медкарты могут сниматься копии. Также по предварительному запросу пациент имеет право получить на руки стекла и блоки биопсийного материала для консультаций в других медучреждениях.

Источник

Ìîñêîâñêàÿ Ìåäèöèíñêàÿ Àêàäåìèÿ èì. È. Ì. Ñå÷åíîâà

Êàôåäðà âíóòðåííèõ áîëåçíåé ¹ 4

Èñòîðèÿ áîëåçíè ïî òåðàïèè

Èñïîëíèòåëü: ñòóäåíò 4 êóðñà ë/ô

40 ãðóïïû

Áðèöêî Ä. Á.

Ïðåïîäàâàòåëü: Þðàæ Â. ß.

Ìîñêâà 2001 ã.

Ïàñïîðòíàÿ ÷àñòü:

Ôàìèëèÿ, Èìÿ, Îò÷åñòâî áîëüíîãî: Ñîëîâüåâ Ìèõàèë Íèêîëàåâè÷

Âîçðàñò: 74 ãîäà

Ïðîôåññèÿ: ïåíñèîíåð, èíâàëèä II ãðóïïû (ðàíüøå ðàáîòàë ãðóç÷èêîì)

Ìåñòîæèòåëüñòâî: Ìîñêâà, óë. Áíåõñêàÿ 5 179

Âðåìÿ ïîñòóïëåíèÿ â êëèíèêó: 08 íîÿáðÿ 2001 ãîäà â 15.50

Äàòà êóðàöèè: 29.11 01.

Æàëîáû áîëüíîãî íà ìîìåíò ïîñòóïëåíèÿ:

Íà îäûøêó, âîçíèêàþùóþ ïðè íåçíà÷èòåëüíîé íàãðóçêè, ëåæà ïðè íèçêîé ïîäóøêè, ïðåèìóùåñòâåííî ïî íî÷àì. Êàøåëü ñ âûäåëåíèåì ñëèçèñòîé ìîêðîòû. Óâåëè÷èâàþùèåñÿ îòåêè ãîëåíåé, óâåëè÷åíèå æèâîòà èç-çà ñêîïëåíèÿ æèäêîñòè. Ïåðèîäè÷åñêèå áîëè â îáëàñòè ñåðäöà, ñæèìàþùåãî õàðàêòåðà, ñðåäíåé èíòåíñèâíîñòè, áåç èððàäèàöèè, âîçíèêàþùèå áåç ñâÿçè ñ ôèçè÷åñêîé íàãðóçêîé, íå ïðîõîäÿùèå ïîñëå ïðèåìà íèòðîãëèöåðèíà. ×àñòûå ïîäúåìû àðòåðèàëüíîãî äàâëåíèÿ äî 200/100 ìì. ðò. ñò.

Èñòîðèÿ íàñòîÿùåãî çàáîëåâàíèÿ:

Áîëüíîé â âîçðàñòå 17 ëåò â 1947 ãîäó ïåðåíåñ ðåâìàòèçì ïî ïîâîäó ÷åãî íàõîäèëñÿ â ñòàöèîíàðå. ×åðåç 3 ãîäà áûë äèàãíîñòèðîâàí ïîðîê ìèòðàëüíîãî êëàïàíà. Ïîñëå ýòîãî áîëüíîãî æàëîáû íå áåñïîêîèëè, îí âåë îáû÷íûé îáðàç æèçíè, ðàáîòàë ãðóç÷èêîì. Ñ âîçðàñòà 55 ëåò ñîñòîÿíèå áîëüíîãî ñòàëî óõóäøàòüñÿ: ïîÿâèëèñü ïîäúåìû àðòåðèàëüíîãî äàâëåíèÿ (áûëà âûñòàâëåíà ãèïåðòîíè÷åñêàÿ áîëåçíü), ïîÿâèëèñü ïåðèîäè÷åñêèå áîëè â îáëàñòè ñåðäöà, îäûøêà, îòåêè, ìåðöàòåëüíàÿ àðèòìèÿ. Áîëüíîé ñòàë íàáëþäàòüñÿ â ðàéîííîé ïîëèêëèíèêå, ïðîõîäèòü ëå÷åíèå 2 ðàçà â ãîä â ñòàöèîíàðå. Ïîñëåäíÿÿ ãîñïèòàëèçàöèÿ â ôåâðàëå 2001 ãîäà â ÃÊÁ ¹ 63. Âûøåèçëîæåííûå æàëîáû ïðè ãîñïèòàëèçàöèè ðàçâèëèñü â òå÷åíèå 3 íåäåëü.

Anamnesis

vitae:

Ðîäèëñÿ â ñåëüñêîé ìåñòíîñòè, â äåðåâíå Êóðñêîé îáëàñòè. Æèë â ÷àñòíîì äîìå. Óñëîâèÿ ñóùåñòâîâàíèÿ áûëè ïëîõèìè, ïèòàíèå ïîëó÷àë íåðåãóëÿðíîå (íàõîäèëñÿ íà îêêóïèðîâàííîé òåððèòîðèè âî âðåìÿ âîéíû). Èç îáðàçîâàíèÿ çàêîí÷èë òîëüêî 4 êëàññà â îáùåîáðàçîâàòåëüíîé øêîëå. Ñ 1946 ãîäà ïðîæèâàåò â Ìîñêâå. Íà äàííûé ìîìåíò æèëèùíûå óñëîâèÿ õîðîøèå, æèâåò â îòäåëüíîé êâàðòèðå, â ñåìüå.

Ïåðåíåñåííûå çàáîëåâàíèÿ:  äåòñòâå ïåðåíåñ êîðü, êðàñíóõó, ïàðîòèò (áåç îñëîæíåíèé). ×àñòî áîëåë ïðîñòóäíûìè çàáîëåâàíèÿìè, àíãèíàìè.  âîçðàñòå 41 ãîäà íàõîäèëñÿ â ñòàöèîíàðå â óðîëîãè÷åñêîì îòäåëåíèå ñ äèàãíîçîì: ìî÷åêàìåííàÿ áîëåçíü, ïðàâîñòîðîííÿÿ ïî÷å÷íàÿ êîëèêà, â ðåçóëüòàòå ëå÷åíèÿ êîíêðåìåíò âûøåë ñàìîñòîÿòåëüíî, â äàëüíåéøåì æàëîá íà ìî÷åêàìåííàÿ áîëåçíü íå áûëî.  56 ëåò áûëî ïðîèçâåäåíà îïåðàöèÿ ãðûæåñå÷åíèå ïî ïîâîäó ãðûæè áåëîé ëèíèè æèâîòà.

Íàñëåäñòâåííûé è ñåìåéíûé àíàìíåç: Íàëè÷èå çàáîëåâàíèé ïåðåäàâàåìûõ ïî íàñëåäñòâó îòðèöàåò. Îòåö óìåð â âîçðàñòå 50 ëåò îò ðàêà ïèùåâîäà. Ìàòü ïîãèáëà òðàãè÷åñêè.

Àëëåðãè÷åñêèå ïðîÿâëåíèÿ: íà ëåêàðñòâåííûå ïðåïàðàòû, ïèùåâûå ïðîäóêòû, ðàñòåíèÿ è æèâîòíûõ îòñóòñòâóþò.

Âðåäíûå ïðèâû÷êè: Êóðèò ñ 12 ëåò, â íàñòîÿùèé ìîìåíò âûêóðèâàåò ïî îäíîé ïà÷êå ñèãàðåò â äåíü.

Ïðîèçâîäñòâåííûå âðåäíîñòè: Ðàáîòàë ãðóç÷èêîì íà êèðïè÷íîì çàâîäå, çàíèìàëñÿ ïîãðóçêîé óãëÿ.

Status

praesens:

Ñîñòîÿíèå

: ñðåäíåé òÿæåñòè.

Ïîëîæåíèå

: íà ìîìåíò êóðàöèè àêòèâíîå, ïðè ïîñòóïëåíèè âûíóæäåííîå îðòîïíîå.

Âûðàæåíèå ëèöà:

íîðìàëüíîå.

Òåëîñëîæåíèå

: íîðìîñòåíè÷åñêîå.

Òåìïåðàòóðà:

36.70

Ñ

Êîæíûå ïîêðîâû

: ÷èñòûå, îáû÷íîé âëàæíîñòè, àêðîöèàíîç, îêðàñêà âèäèìûõ ñëèçèñòûõ öèàíîòè÷íàÿ. Ïîäêîæíî-æèðîâàÿ êëåò÷àòêà óìåðåííîãî ðàçâèòèÿ, ðàñïðåäåëåíà ðàâíîìåðíî. Âûðàæåíà ïàñòîçíîñòü ãîëåíåé, ïðè ïîñòóïëåíèè âûðàæåííûå ïåðèôåðè÷åñêèå îòåêè íà ãîëåíÿõ, ñòîïàõ. Êîæà íà íèæíèõ êîíå÷íîñòÿõ áëåäíàÿ, ãëàäêàÿ, íàïðÿæåííàÿ.

Ñî ñòîðîíû ñóñòàâîâ, êîñòíîé è ìûøå÷íîé ñèñòåìû

ïàòîëîãèè íåò.

Ëèìôàòè÷åñêèå óçëû

: â íîðìå, ïðè îñìîòðå íå âèäíû.

Îðãàíû äûõàíèÿ

: Æàëîáû èçëîæåíû âûøå. Ïðè îñìîòðå äûõàíèå ÷åðåç íîñ ñâîáîäíîå. ×ÄÄ 22, ðèòì äûõàíèÿ ïðàâèëüíûé. Ãðóäíàÿ êëåòêà íîðìîñòåíè÷åñêîé ôîðìû. Ïðàâàÿ è ëåâàÿ ïîëîâèíà ñèììåòðè÷íûå, ïðè äûõàíèè äâèæóòñÿ ñèíõðîííî, ïðè ïàëüïàöèè áåçáîëåçíåííû. Ïðè ïàëüïàöèè îòìå÷àåòñÿ ðèãèäíîñòü ãðóäíîé êëåòêè. Ãîëîñîâîå äðîæàíèå îñëàáëåíî â íèæíèõ îòäåëàõ ñ îáåèõ ñòîðîí. Ãðàíèöû ëåãêèõ ðàñøèðåíû. Îãðàíè÷åíèå ýêñêóðñèè íèæíåãî ëåãî÷íîãî êðàÿ. Ïðè ïåðêóññèè ïðèòóïëåíèå ëåãî÷íîãî çâóêà â íèæíèõ îòäåëàõ. Ïðè àóñêóëüòàöèè äûõàíèå æåñòêîå.  íèæíèõ îòäåëàõ ëåãêèõ âûñëóøèâàþòñÿ âëàæíûå ìåëêîêàëèáåðíûå íåçâó÷íûå õðèïû. Íà ìîìåíò ïîñòóïëåíèÿ âûñëóøèâàëèñü âëàæíûå çâîíêèå ìåëêîïóçûð÷àòûå õðèïû â âåðõíèõ îòäåëàõ ëåãêèõ ñïðàâà (÷òî òàêæå ïîäòâåðæäåíî ðåíòãåíîëîãè÷åñêè). Áðîíõîôîíèÿ: ãîëîñîâîå äðîæàíèå ëîêàëüíî îñëàáëåíî ñ îáåèõ ñòîðîí â íèæíèõ îòäåëàõ ëåãêèõ.

Îðãàíû êðîâîîáðàùåíèÿ

: Æàëîáû èçëîæåíû âûøå. Ïðè îñìîòðå îáëàñòè øåè îòìå÷àåòñÿ ïóëüñàöèÿ ñîííûõ àðòåðèé. Ïðè îñìîòðå îáëàñòè ñåðäöà: ãðóäíàÿ êëåòêà â îáëàñòè ñåðäöà íå èçìåíåíà, ñåðäå÷íîãî ãîðáà íåò, ñåðäå÷íûé òîë÷îê îòñóòñòâóåò. Ëîêàëüíîé ýêòîïè÷åñêîé ïóëüñàöèè â ïðåêàðäèàëüíîé îáëàñòè íåò. Âåðõóøå÷íûé òîë÷îê îïðåäåëÿåòñÿ â 6 ìåæðåáåðüå íà 1,5 ñì êíàðóæè îò ñðåäíåêëþ÷è÷íîé ëèíèè, ïî õàðàêòåðèñòèêàì: ðàçëèòîé, âûñîêèé, óñèëåííûé. Ïóëüñàöèè â ýïèãàñòðàëüíîé îáëàñòè è îáëàñòè ïå÷åíè íåò.

Ïåðêóòîðíûå ãðàíèöû îòíîñèòåëüíîé ñåðäå÷íîé òóïîñòè:

ïðàâàÿ: íà 1 ñì êíàðóæè îò ïðàâîãî êðàÿ ãðóäèíû

ëåâàÿ: íà 1,5 ñì êíàðóæè îò ñðåäíåêëþ÷è÷íîé ëèíèè.

âåðõíÿÿ: íà 1 ñì ëåâåå ëåâîé ãðóäèííîé ëèíèè íà óðîâíå II ðåáðà.

Òîíû ñåðäöà:

I è II òîíû îñëàáëåíû âî âñåõ òî÷êàõ àóñêóëüòàöèè. III è IV òîíû íå âûñëóøèâàþòñÿ. Íà âåðõóøêå âûñëóøèâàåòñÿ ïàíñèñòîëè÷åñêèé øóì, äóþùåãî, ìÿãêîãî, òåìáðà, âûñîêîé ÷àñòîòû, ïðîâîäÿùèéñÿ â ïîäìûøå÷íóþ îáëàñòü. Òàêæå íà âåðõóøêå âûñëóøèâàåòñÿ ïðîòîäèàñòîëè÷åñêèé, çàòóõàþùèé øóì, äóþùåãî òåìáðà. Ïðè àóñêóëüòàöèè â òî÷êå Áîòêèíà-Ýðáà âûñëóøèâàåòñÿ ïðîòîäèàñòîëè÷åñêèé, óáûâàþùèé øóì, ìÿãêîãî, äóþùåãî òåìáðà. Ðèòì ñåðäöà íåïðàâèëüíûé, ×ÑÑ 64 â ìèíóòó. ×àñòîòà ïóëüñà 62 â ìèíóòó, äåôèöèò ïóëüñà 2. Âûðàæåíî íàðóøåíèÿ ðèòìà â âèäå ìåðöàòåëüíîé àðèòìèè. Àðòåðèàëüíîå äàâëåíèå íà ïðàâîé ðóêå 160/90 ìì. ðò., íà ëåâîé ðóêå 155/90 ìì. ðò. ñò., ïðè ðàáî÷åì àðòåðèàëüíîì äàâëåíèè 140/80 ìì. ðò. ñò. Ïóëüñ íà ëó÷åâûõ àðòåðèÿõ îäèíàêîâûé, ñîñóäèñòàÿ ñòåíêà ãëàäêàÿ. Õàðàêòåðèñòèêà ïóëüñà: àðèòìè÷íûé, âûñîêèé è ñêîðûé, óäîâëåòâîðèòåëüíîãî íàïîëíåíèÿ è íàïðÿæåíèÿ. Èññëåäîâàíèå âåí: ïîäêîæíûå âåíû ãîëîâû, øåè, ãðóäíîé êëåòêè, æèâîòà, áåäåð íå ðàñøèðåíû, íå èçâèòû.

Ñèñòåìà îðãàíîâ ïèùåâàðåíèÿ:

Æàëîáû íà ãðûæåâîå âûïÿ÷èâàíèå, ïåðèîäè÷åñêè âîçíèêàþùèå áîëè ñõâàòêîîáðàçíîãî õàðàêòåðà â ïðàâîé ïàõîâîé îáëàñòè.

Ïðè îñìîòðå â íàñòîÿùåå âðåìÿ æèâîò ñèììåòðè÷íûé â äûõàíèè ó÷àñòâóåò ðàâíîìåðíî.  ïîëîæåíèè ñòîÿ ó ìåäèàëüíîé ÷àñòè ïàõîâîé ñêëàäêè, ãðûæåâîå âûïÿ÷èâàíèå îâàëüíîé ôîðìû, ðàçìåðîì 10 õ 8 ñì. Áîëåçíåííîå ïðè ïàëüïàöèè â ìîøîíêó íå îïóñêàåòñÿ, ïðè ïåðêóññèè ïðèòóïëåíèå ïåðêóòîðíîãî çâóêà.  ãîðèçîíòàëüíîì ïîëîæåíèè ãðûæà âïðàâëÿåòñÿ, ïðè èññëåäîâàíèè ïîâåðõíîñòíîå êîëüöî ïàõîâîãî êàíàëà ðàñøèðåíî, ïîëîæèòåëüíûé ñèìïòîì êàøëåâîãî òîë÷êà.

Ïðè ïàëüïàöèè æèâîò ìÿãêèé, áåçáîëåçíåííûé, ïðè ïåðêóññèè òèìïàíèò. Ïðè àóñêóëüòàöèè âûñëóøèâàþòñÿ íîðìàëüíûå ïåðèñòàëüòè÷åñêèå øóìû. Ñòóë ñêëîííîñòü ê çàïîðàì.

Íà ìîìåíò ïîñòóïëåíèÿ æèâîò áûë óâåëè÷åí â ðàçìåðå çà ñ÷åò ñêîïèâøåéñÿ æèäêîñòè, ôîðìà æèâîòà âûïóêëàÿ. Ïðè ïåðêóññèè òóïîé çâóê â íèæíèõ îòäåëàõ.

Èññëåäîâàíèå ïå÷åíè:

Æàëîáû íà ïåðèîäè÷åñêèå âîçíèêàþùèå ÷óâñòâî òÿæåñòè â îáëàñòè ïðàâîãî ïîäðåáåðüÿ. Ñâÿçü ñ ïðèíèìàåìîé ïèùåé îòñóòñòâóåò.

Ïðè îñìîòðå îáëàñòè ïå÷åíè âûáóõàíèÿ ïóëüñàöèè â îáëàñòè ïå÷åíè íåò. Êîæíûå âåíîçíûå êîëëàòåðàëè îòñóòñòâóþò.  íàñòîÿùåå âðåìÿ ïå÷åíü âûñòóïàåò èç-ïîä êðàÿ ðåáåðíîé äóãè íà 2 ñì, íà ìîìåíò ïîñòóïëåíèÿ âûñòóïàëà íà 6 ñì. Ïðè ïàëüïàöèè ïå÷åíü óâåëè÷åíà, ãëàäêàÿ, ìÿãêàÿ, ñ îêðóãëûì êðàåì, áåçáîëåçíåííàÿ.

Ïðè ïàëüïàöèè ñåëåçåíêà íå ïàëüïèðóåòñÿ, áåçáîëåçíåííàÿ.

Æåë÷íûé ïóçûðü:

Æàëîá íåò, ïðè ïàëüïàöèè íå îïðåäåëÿåòñÿ, áåçáîëåçíåííûé.

Ìî÷åâûäåëèòåëüíàÿ ñèñòåìà

: æàëîá íåò, ìî÷åèñïóñêàíèå ñâîáîäíî. Ïî÷êè íå ïàëüïèðóþòñÿ. Ñèìïòîì Ïàñòåðíàöêîãî îòðèöàòåëüíûé ñ îáåèõ ñòîðîí.

Ýíäîêðèííàÿ ñèñòåìà:

ïàòîëîãèè íåò, ùèòîâèäíàÿ æåëåçà íå èçìåíåíà.

Íåðâíî-ïñèõè÷åñêàÿ ñôåðà:

Áîëüíîé ïðàâèëüíî îðèåíòèðîâàí â ïðîñòðàíñòâå, âðåìåíè è ñîáñòâåííîé ëè÷íîñòè. Êîíòàêòåí, îõîòíî îáùàåòñÿ. Âîñïðèÿòèå íå íàðóøåíî. Âíèìàíèå íå îñëàáëåíî. Ïàìÿòü ñíèæåíà. Èíòåëëåêò ñðåäíèé. Ìûøëåíèå íå íàðóøåíî. Íàñòðîåíèå ðîâíîå, ïîâåäåíèå àäåêâàòíîå. Íåðâíàÿ ñèñòåìà: äâèãàòåëüíûõ íàðóøåíèé íåò, ÷óâñòâèòåëüíîñòü ñîõðàíåíà. Ìåíèíãèàëüíûõ è î÷àãîâûõ çíàêîâ íåò.

Ïðåäâàðèòåëüíûé äèàãíîç:

Ðåâìàòèçì, íåàêòèâíàÿ ôàçà. Êîìáèíèðîâàííûé ìèòðàëüíî-àîðòàëüíûé ïîðîê ñåðäöà: ìèòðàëüíàÿ íåäîñòàòî÷íîñòü, ìåðöàòåëüíàÿ àðèòìèÿ. Àîðòàëüíàÿ íåäîñòàòî÷íîñòü. ÃÁ II. ÍÊ IIá. Õðîíè÷åñêèé áðîíõèò â ñòàäèè ðåìèññèè, ýìôèçåìà ëåãêèõ. Ïðàâîñòîðîííÿÿ âåðõíåäîëåâàÿ î÷àãîâàÿ ïíåâìîíèÿ. Ïðàâîñòîðîííÿÿ âïðàâèìàÿ ïðÿìàÿ ïàõîâàÿ ãðûæà.

Îáîñíîâàíèå ïðåäâàðèòåëüíîãî äèàãíîçà:

Ïîñëå ïåðåíåñåííîãî ðåâìàòèçìà (ê êîòîðîìó ïðåäðàñïîëîæèëè ÷àñòûå àíãèíû è ãîëîäàíèå) ó áîëüíîãî èìåþòñÿ äàííûå çà ìèòðàëüíûé ïîðîê ñåðäöà. Çà íåäîñòàòî÷íîñòü ìèòðàëüíîãî êëàïàíà: ðàñøèðåíèå ãðàíèö ñåðäöà âëåâî è ââåðõ (ãèïåðòðîôèÿ è äèëÿòàöèÿ ëåâîãî æåëóäî÷êà è ïðåäñåðäèÿ), îñëàáëåíèå I òîíà, ñèñòîëè÷åñêèé øóì íà âåðõóøêå, ìÿãêèé, ïðîâîäèìûé â àêñèëëÿðíóþ îáëàñòü. Ìåðöàòåëüíàÿ àðèòìèÿ. Çà ñòåíîç ìèòðàëüíîãî êëàïàíà: ïðîòîäèàñòîëè÷åñêèé øóì íà âåðõóøêå, ðàñøèðåíèå ïðàâîé ãðàíèöû ñåðäöà, äåêîìïåíñàöèÿ ïî áîëüøîìó êðóãó êðîâîîáðàùåíèÿ. Òàêæå èìåþòñÿ äàííûå çà íåäîñòàòî÷íîñòü àîðòàëüíîãî êëàïàíà: ïóëüñàöèÿ ñîííûõ àðòåðèé, âûñîêèé è ñêîðûé ïóëüñ, ïðîòîäèàñòîëè÷åñêèé, óáûâàþùèé øóì â V òî÷êå àóñêóëüòàöèè, õîòÿ è èìåþòñÿ ïðîòèâîðå÷èâûå äàííûå: íåò ñíèæåíèÿ äèàñòîëè÷åñêîãî äàâëåíèÿ. Çà íåäîñòàòî÷íîñòü êðîâîîáðàùåíèÿ IIá ñòàäèè ãîâîðÿò âûðàæåííûå ãåìîäèíàìè÷åñêèå íàðóøåíèÿ â áîëüøîì êðóãå êðîâîîáðàùåíèÿ (ïåðèôåðè÷åñêèå îòåêè, àñöèò, óâåëè÷åíèå ïå÷åíè) è â ìàëîì êðóãå êðîâîîáðàùåíèÿ (çàñòîéíûå ÿâëåíèÿ â ëåãêèõ). Çà õðîíè÷åñêèé áðîíõèò â ñòàäèè ðåìèññèè: êóðåíèå ñ 12 ëåò, æåñòêîå äûõàíèå, îòñóòñòâèå ñóõèõ ñâèñòÿùèõ õðèïîâ, âûäåëåíèé ìîêðîòû ãíîéíîãî õàðàêòåðà. Çà ýìôèçåìó ëåãêèõ ðàñøèðåíèå ãðàíèö ëåãêèõ, îñëàáëåííîå äûõàíèå, ñíèæåíèå ýêñêóðñèè íèæíåãî ëåãî÷íîãî êðàÿ. Çà ïðàâîñòîðîííþþ âåðõíåäîëåâóþ î÷àãîâóþ ïíåâìîíèþ: ïðåäïîëàãàþùèé ôàêòîð çàñòîéíûå èçìåíåíèÿ â ëåãêèõ, âëàæíûå çâîíêèå ìåëêîïóçûð÷àòûå õðèïû â âåðõíèõ îòäåëàõ ëåãêèõ ñïðàâà. Çà ïðàâîñòîðîííþþ, âïðàâèìóþ, ïðÿìóþ ïàõîâóþ ãðûæó äàííûå îñìîòðà æèâîòà.

Áîëüíîìó áûëè ïðîèçâåäåíû èññëåäîâàíèÿ è ïîëó÷åíû ñëåäóþùèå äàííûå:

Îáùèé àíàëèç êðîâè îò 20. 11. 01

. áåç ïàòîëîãèè.

| Ïîêàçàòåëü | Ïîëó÷åííûå äàííûå | Íîðìà |

| WBC | 7,0 G/L | 4,88,8 G/L |

| LYM | 1,8 G/L | 1,2-3,4 G/L |

| MID | 0,7 G/L | 0,1-0,6G/L |

| GRN | 4,5 G/L | 1,4-6,5 G/L |

| % LYM | 259 L/L | 205-511 L/L |

| % MID | 0,84 L/n | 0,17-0,93 L/n |

| % GRN | 457 L/L | 422-457 L/L |

| RBC | 4,17 T/L | 4,2-6,1 T/L |

| HGB | 133 g/L | 120-180 g/L |

| ÑÎÝ | 7 Ìì/÷ | 2-10 Ìì/÷ |

| Ïàëî÷êîÿäåðíûå | 2% | 1-6% |

| Ñåãìåíòîÿäåðíûå | 70% | 47-72% |

| Ýîçèíîôèëû | 1% | 0,5-5% |

| Áàçîôèëû | — | 0-1% |

| Ëèìôîöèòû | 22% | 19-37% |

| Ìîíîöèòû | 3% | 3-11% |

Äàííûå áèîõèìè÷åñêîãî èññëåäîâàíèÿ:

áåç ïàòîëîãèè.

| Ïîêàçàòåëü | Ïîëó÷åííûå äàííûå | Íîðìà |

| Îáùèé áåëîê | 73 ã/ë | 65-85 ã/ë |

| Ìî÷åâèíà | 6,0 ììîëü/ë | 2,5-8,3 ììîëü/ë |

| Õîëåñòåðèí | 3,1 ììîëü/ë | äî 5,2 ììîëü/ë |

| Îáù. áèëèðóáèí | 7,15 ìêìîëü/ë | 8,5-20,5 ìêìîëü/ë |

| Òðèãëèöåðèäû | 0,93 ìêìîëü/ë | 0,1-2,2 ìêìîëü/ë |

| ÀëÀÒ | 26,8 ìêìîëü/ë*ìèí | 10-52 ìêìîëü/ë*ìèí |

| ÀñÀÒ | 40,8 ìêìîëü/ë*ìèí | 16-48 ìêìîëü/ë*ìèí |

| Ãëþêîçà | 4,0 ììîëü/ë | 3,9-5,8 ììîëü/ë |

Îáùèé àíàëèç ìî÷è:

áåç ïàòîëîãèè.

Ðåçóëüòàòû íà RW, ÂÈ×, HbsAg îòðèöàòåëüíûå.

Ðåíòãåíîãðàììà ëåãêèõ îò 12.11.01.

Ïðàâîñòîðîííÿÿ âåðõíåäîëåâàÿ S3

ìåëêîî÷àãîâàÿ ïíåâìîíèÿ, óìåðåííûå çàñòîéíûå èçìåíåíèÿ â ëåãêèõ. Ðàñøèðåíèå êîðíåé ëåãêèõ ñ íå÷åòêèìè êîíòóðàìè. Óâåëè÷åíèå ëåâîãî ïðåäñåðäèÿ, ëåâîãî æåëóäî÷êà, ïðàâîãî æåëóäî÷êà.

Ðåíòãåíîãðàììà ëåãêèõ îò 19.11.01.

Î÷àãîâûõ è èíôèëüòðàòèâíûõ èçìåíåíèé â ëåãêèõ íåò.

Äàííûå ÝÊÃ:

×ÑÑ 43-73 â ìèíóòó. Âîëíû ìåðöàíèÿ ïðåäñåðäèé. ÝÎÑ îòêëîíåíà âëåâî. Ïîëíàÿ áëîêàäà ïðàâîé íîæêè ïó÷êà Ãèñà. Ãèïåðòðîôèÿ îáîèõ æåëóäî÷êîâ.

Äàííûå ÝÕÎ-ÊÃ:

Ñî÷åòàííûé ïîðîê ñåðäöà. Íåäîñòàòî÷íîñòü ìèòðàëüíîãî êëàïàíà IV ñòåïåíè, àîðòàëüíîãî êëàïàíà I ñòåïåíè, ñòåíîç ìèòðàëüíîãî êëàïàíà, êàëüöèíîç êëàïàííûõ ñòðóêòóð. Äèëÿòàöèÿ ëåâîãî ïðåäñåðäèÿ. Óâåëè÷åíèå ñòåíêè ëåâîãî è ïðàâîãî æåëóäî÷êà.

Ê îáîñíîâàíèþ ïðåäâàðèòåëüíîãî äèàãíîçà ïðîâåäåííûå èññëåäîâàíèÿ äîáàâèëè

:

Îòñóòñòâèå âîñïàëèòåëüíîãî ïðîöåññà â êðîâè, ñëåäîâàòåëüíî, ó áîëüíîãî íåàêòèâíàÿ ôàçà ðåâìàòèçìà. Ïî äàííûì ÝÊÃ: ãèïåðòðîôèÿ îáîèõ æåëóäî÷êîâ è âîëíû ìåðöàíèÿ. Òàêæå íà ÝÕÎ-Êà âûÿâëåíà ãèïåðòðîôèÿ îáîèõ æåëóäî÷êîâ äèëÿòàöèÿ ëåâîãî ïðåäñåðäèÿ, ê íåäîñòàòî÷íîñòè ìèòðàëüíîãî êëàïàíà äîáàâèëñÿ ñòåíîç, ÷òî îáóñëîâëåíî óòîëùåíèåì è óêîðî÷åíèåì ñòâîðîê ìèòðàëüíîãî êëàïàíà ñ äèôôóçíûì âêëþ÷åíèåì êàëüöèÿ, ïîìèìî ýòîãî ïîäòâåðæäåíà íåäîñòàòî÷íîñòü àîðòàëüíîãî êëàïàíà, ÷òî óêàçûâàåò íà ñî÷åòàííûé ïîðîê ñåðäöà. Íà ðåíòãåíîãðàììå ëåãêèõ ïðàâîñòîðîííÿÿ âåðõíåäîëåâàÿ ìåëêîî÷àãîâàÿ ïíåâìîíèÿ, ïîäòâåðæäàþùàÿ äàííûå àóñêóëüòàöèè, çàñòîéíûå èçìåíåíèÿ â ëåãêèõ, äîêàçûâàþùàÿ çàñòîé â ìàëîì êðóãå êðîâîîáðàùåíèÿ.

Îêîí÷àòåëüíûé äèàãíîç:

Ðåâìàòèçì, íåàêòèâíàÿ ôàçà. Êîìáèíèðîâàííûé ìèòðàëüíî-àîðòàëüíûé ïîðîê ñåðäöà: Ìèòðàëüíûé ïîðîê ñ ïðåîáëàäàíèåì ìèòðàëüíîé íåäîñòàòî÷íîñòè, ïîñòîÿííàÿ ôîðìà ìåðöàòåëüíîé àðèòìèè, íîðìîñèñòîëèÿ. Íåäîñòàòî÷íîñòü êëàïàíîâ àîðòû. ÃÁ II. ÍÊ IIá. Õðîíè÷åñêèé áðîíõèò â ñòàäèè ðåìèññèè, ýìôèçåìà ëåãêèõ. Ïðàâîñòîðîííÿÿ âåðõíåäîëåâàÿ î÷àãîâàÿ ïíåâìîíèÿ. Ïðàâîñòîðîííÿÿ âïðàâèìàÿ ïðÿìàÿ ïàõîâàÿ ãðûæà.

Ëå÷åíèå:

Ðåæèì ïîëó ïàñòåëüíûé.

Ñòîë ¹ 10.

Sol. Strofhanthini-K 0,05% 1 ml â/â 1 ðàç â äåíü (ñåðäå÷íûé ãëèêîçèä) â 20 ml 0,9% ðàñòâîðà õëîðèäà íàòðèÿ.

Tab. Furosemidi 40 mg ïî 2 òàáëåòêè óòðîì, îäíîêðàòíî, ïîñëå åäû («ïåòëåâîé äèóðåòèê»).

Sol. Panangini ïî 10 ml â/â, ÷åðåç äåíü (ïðåïàðàò êàëèÿ) â 10 ml 0,9% ðàñòâîðà õëîðèäà íàòðèÿ.

Tab. «Enap» ïî 10 mg õ 2 ðàçà â äåíü, óòðîì è âå÷åðîì (èíãèáèòîð ÀÏÔ).

Tab. Nitrosorbidi ïî 20 mg õ 2 ðàçà â äåíü, óòðîì è âå÷åðîì (àíòèàíãèíàëüíûé ïðåïàðàò, ïåðèôåðè÷åñêèé âàçîäèëÿòàòîð).

Tab. «Corinfar» ïî 10mg õ 2 ðàçà â äåíü, óòðîì è âå÷åðîì (áëîêàòîð êàëüöèåâûõ êàíàëîâ).

Tab. Verospironi ïî 25mg õ 2 ðàçà â äåíü, óòðîì è âå÷åðîì (êàëèéñáåðåãàþùèé äèóðåòèê).

Tab. Amoxiclavi ïî 1 òàáëåòêå (375mg) õ 3 ðàçà â ñóòêè (à/á øèðîêîãî ñïåêòðà äåéñòâèÿ).

Tab. «Teopec» ïî 300mg õ 2 ðàçà â äåíü, óòðîì è âå÷åðîì (â êà÷åñòâå áðîíõîëèòèêà).

Tab. Mucaltini ïî 100mg (2 òàáëåòêå íà ïðèåì), ïåðåä åäîé, óòðîì, îäíîêðàòíî (îòõàðêèâàþùåå ñðåäñòâî).

Ïîñëå ïðîõîæäåíèÿ êóðñà ëå÷åíèÿ â ñòàöèîíàðå áîëüíîé ñ ïîëîæèòåëüíîé äèíàìèêîé áûë âûïèñàí, ïîä äàëüíåéøåå íàáëþäåíèå â àìáóëàòîðíûõ óñëîâèÿõ.

Источник