Изменения глазного дна при болезнях крови

Описание

Болезни крови, или болезни кроветворного аппарата,

включают большую группу клинических форм, различающихся по характеру

патологического процесса (например, при агранулоцитозах наступает угнетение миелоидного

ростка кроветворения, при миелолейкозах, наоборот, гиперплазия его), быстроте

развития (острое, подострое и хроническое течение), выраженности

морфо-логических и функциональных изменений кроветворного аппарата.

Болезни крови но носят локального характера, а, будучи

генерализованными, оказывают существенное влияние па другие системы и органы, в

том числе и орган зрения. Эти изменения имеют в своей основе самые

разнообразные факторы: влияние на коагулирующие свойства крови в сторону

гипокоагуляции или гиперкоагуляции, непосредственное воздействие на сосудистую

стенку и др.

Большое количество нозологических форм болезней крови

принято делить на несколько групп с учетом механизмов развития основных

изменений кроветворного аппарата, клинической картины, изменений периферической

крови и костного мозга.

Выделяют группу анемий, основным признаком которых

является уменьшение числа эритроцитов или содержания гемоглобина (нередко того

и другого) в связи с кровопотерей, усиленным гемолизом в сосудистом русле, ослаблением

продукции красной крови при угнетении эритроидного ростка костного мозга.

Противоположностью анемий является истинная эритремия, в

основе которой лежит гиперплазия эритроидного ростка костного мозга с

увеличением в периферической крови как общего числа эритроцитов, так и числа

молодых форм.

Большую группу составляют лейкозы, в основе которых лежит

гиперплазия миелоидного (при миэлолейкозах) или лимфоидного (при лимфолейкозах)

ростка кроветворения с увеличением в большинстве случаев абсолютного числа

лейкоцитов в периферической крови и появлением незрелых форм ядерных клеток.

Угнетение гранулоцитарного ростка костного мозга ведет к развитию

агранулоцитоза. Самостоятельную группу составляют заболевания с повышенной

кровоточивостью — геморрагические диатезы.

Наиболее часто из болезней этой группы встречаются

тромбоцитопеническая пурпура (болезнь Верльгофа), возникающая вследствие

угнетения созревания тромбоцитов (тромбоцитопения), и геморрагический васкулит

(болезнь Шенлейна—Геноха), ведущий к повышенной проницаемости мелких

кровеносных сосудов. Подробное описание этих заболеваний приводится в

специальных руководствах по гематологии. Данная выше общая характеристика

сущности патологического процесса необходима для понимания основных изменений

органа зрения и механизмов их развития.

Изменения глаза при анемиях.

Характер изменений довольно полиморфный. Основным

гематологическим сдвигом является снижение эритроцитов и гемоглобина. Степень

выраженности процесса неодинакова при различных клинических формах, а также

продолжительности заболевания.

Развернутая симптоматика имеет место при тяжелых формах

анемий типа Аддисона — Бирмера (злокачественная, пернициозная), а также при

анемиях, возникающих после массивных кровопотерь (острые геморрагические).

Анемии проявляются бледной окраской кожных покровов и слизистых оболочек,

кровоизлияниями, в основе которых лежит гипоксия тканей (в том числе и

сосудистых стенок), а также нередко развивающаяся тромбоцитопения. Эти сдвиги и

предопределяют изменения органа зрения.

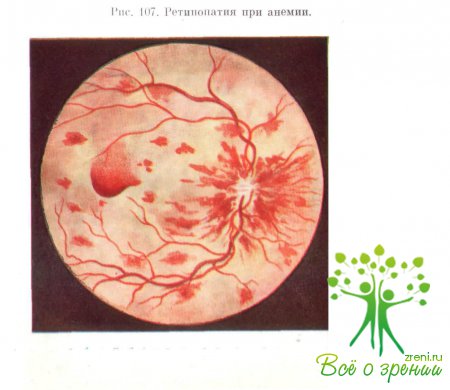

Чаще изменения глазного яблока, в частности глазного дна,

наблюдаются при тяжелых и далеко зашедших формах анемии. На переднем отрезке

глазного яблока обнаруживаются кровоизлияния под конъюнктиву и в толщу век.

Можно обнаружить параличи наружных мышц глазного яблока,

но в основном изменения происходят во внутренних оболочках глаза. На глазном

дне возникает расширение сосудов сетчатки, образуются микро-аневризмы сосудов,

микрокровоизлияния (в основном из капилляров). Кровоизлияния могут быть в виде

мазков, полос.

Если они располагаются в наружных слоях сетчатки, то

принимают круглую форму. Чаще они концентрируются вокруг диска зрительного

нерва и желтого пятна (рис. 107). Вначале они темного цвета, а их центральная

зона имеет серовато-белый оттенок. Эта особенность кровоизлияний при анемиях

отличает их от геморрагий при ангиоспастических ретинопатиях. Кровоизлияния при

анемиях могут быть также преретинальными.

Вследствие гипоксии в тканях глаза образуются экссудаты.

Они имеют разную величину и беловато-сероватый цвет. В случае наличия крупных

кровоизлияний последние располагаются вблизи крупных сосудов. Иногда экссудаты

сливаются, образуя фигуру «звезды».

Особенно выраженные изменения глазного яблока и глазного

дна наблюдаются при пернициозной (злокачественной) анемии. Офтальмолог обычно

констатирует отек век, гипертрофию слезных желез, параличи наружных мышц

глазного яблока.

Глазное дно бледное, причем резко обесцвечен диск

зрительного нерва, что иногда напоминает картину начинающейся атрофии его

ткани. В отдельных случаях наблюдается отек ткани диска вцлоть до явлений

застойного соска. Характерны бледность сосудов, отсутствие разницы в окраске

артерий и вен.

Вокруг диска и в области желтого пятна обычно видны

многочисленные кровоизлияния, иногда настолько малоконтрастные, что это

затрудняет диагностику. В тяжелых случаях обратного развития процесса на

глазном дне не происходит.

При анемиях наблюдается также отслойка сетчатки. По мере

выздоровления или улучшения общего состояния отслойка обычно самостоятельно

исчезает и на этих участках сохраняется только распыление пигмента. В общей

клинической картине изменений глазного яблока могут возникнуть оптический

неврит, ослабление зрачковых рефлексов, прогрессирование возрастных помутнений

в хрусталике.

Изменения глаз при лейкозах.

Лейкозы характеризуются извращением гемопоэза, при

котором превалирует один из ростков лейкопоэза. Основным гематологическим

симптомом болезни является наличие в периферической крови незрелых лейкоцитов,

а также в большинстве случаев увеличение количества лейкоцитов.

При длительном течении болезни (реже при острых формах и

в ранние сроки) развиваются анемия и тромбоцитопения. Изменения глаз при

лейкозах описаны еще в 60-х годах XIX века, по более детально изучены в

последнее десятилетие.

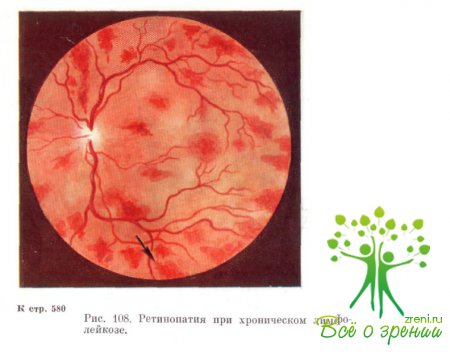

Отличительной особенностью глазного дна при лейкозах

является его бледный с желтоватым оттенком фон. Сосуды также бледные, однако

различие в окраске артерий и вен сохраняется. Сосуды сопровождаются белыми

полосами. Калибр артерий остается нормальным или несколько увеличен, причем

сосудистые стволы явно извилистые.

Вены чаще расширены и извиты, неравномерны по калибру.

Диск зрительного нерва бледноват, отечен, границы часто не определяются (рис.

108). На глазном дне отмечаются серовато-беловатые очаги круглой или овальной

формы, причем каждый из них окаймлен кольцом красноватого цвета. В центральных

отделах глазного дна, а также по периферии видны кровоизлияния в сетчатку.

Могут быть и преретинальные кровоизлияния. В зависимости от локализации

поражения глазного дна имеют место жалобы на большее или меньшее снижение

остроты зрения.

При всех формах лейкозов наблюдаются субконъюнктивальные

кровоизлияния незначительных размеров, может быть отек век, особенно в области

слезной железы, экзофтальм. При острых лейкозах, особенно при наличии менингеальных

и гипертензивных симптомов, можно обнаружить застойный диск зрительного нерва,

нистагм, нарушения функций наружных мышц глазного яблока и другие признаки

поражения черепных нервов.

Изменения глаз при геморрагических диатезах.

Геморрагические диатезы различаются по этиологии и

патогенезу. Основным клиническим признаком их является повышенная

кровоточивость. Этим признаком обусловливается глазная симптоматика. При

болезни Верльгофа кровоточивость связана с угнетением свертываемости крови за

счет снижения в ней тромбоцитов ниже критического уровня (10-1010/л). При болезни Шенлейна — Геноха повышенная

кровоточивость обусловлена патологической проницаемостью сосудистой стенки,

пораженной воспалением.

Эти патогенетические особенности способствуют лучшему

пониманию сущности поражения глаз и их дифференциальной диагностике при

различных геморрагических диатезах. Изменения глазного яблока проявляются в

виде кровоизлияний. Они могут быть петехиальными и более обширными, локализуясь

в коже век, конъюнктиве. На глазном дне кровоизлияния обнаруживаются обычно во

внутренних слоях сетчатки вблизи диска зрительного нерва в виде полос. Иногда

они становятся более обширными, приобретая пре- и субретинальный характер.

Кровоизлияния на глазном дне часто сопровождаются

экссудатами. Нередко встречаются геморрагии, происходящие из сосудов хориоидеи

и радужной оболочки. В последнем случае кровоизлияния могут сочетаться с

явлениями ирига.

Изменение глаз при эритремии.

Эритремия является заболеванием, вызванным гиперплазией

эритроидного ростка костного мозга. Оно характеризуется резким увеличением

количества эритроцитов и появлением их молодых форм (макроцигов, нормобластов).

Функциональное состояние эритроцитов меняется: усиливаются их агрегация и

адгезия.

В связи с изменением реологических свойств крови

ухудшается микроциркуляция. Это приводит к образованию микротромбов. Тромбы

могут образовываться и в крупных сосудах. Нарушение кровообращения на микро- и

макродиркуляторном уровне является основным выражением эритремии, в том числе в

сосудистой сети глаза.

Больные обычно жалуются на снижение зрения. В одних

случаях это ощущение перед глазами легкого тумана, в других — невозможность

чтения. Может наблюдаться полная потеря зрительных функций. Больные отмечают

также диплопию, светобоязнь, выпадение поля зрения в виде гемианопсий и

различной формы скотом. Все указанные симптомы зависят от интенсивности общих

поражений и изменений со стороны тканей глаз.

Офтальмолог обнаруживает значительное расширение вен

конъюнктивы глазного яблока. Сосуды радужной оболочки также расширены и

избыточно полнокровны, что придает радужке в целом красновато-коричневый цвет.

Глазное дно имеет темную, цианотическую окраску; диск зрительного нерва отечен,

красного цвета. Вены расширены и извитые.

Вблизи сильно расширенных вен сосредоточено большое

количество кровоизлияний. Картина глазного дна может напоминать нарушения,

имеющие место при. тромбозе вены сетчатки. Артерии остаются неизмененными.

Следует отметить, что в ряде случаев при болезнях крови изменения органа зрения

выявляются первыми, что служит основанием для более детального и

целенаправленного обследования кроветворного аппарата больных, например при

эритремиях.

Интерпретация выявленных изменений органа зрения должна

проводиться в комплексе, с обязательным подробным общеклиническим обследованием

больного, изучением результатов анализа периферической крови, а при

необходимости — с исследованием состояния костного мозга (миелограмма). Анализ

всех полученных сведений позволяет правильно интерпретировать глазные симптомы,

помогает своевременно устанавливать диагноз заболевания крови, а в ряде случаев

судить о его прогнозе.

Источник

Описание

Орган зрения часто вовлекается в патологический процесс при общих заболеваниях организма. Характерные симптомы со стороны глаз возникают при многих заболеваниях сердечно-сосудистой, эндокринной, нервной систем, болезнях крови, соединительной ткани, почек, беременности, некоторых инфекционных заболеваниях организма и т. д. Многие из них приводят к понижению зрения и даже к слепоте. Это прежде всего относится к острым и хроническим нарушениям кровообращения, связанным с гипертонической болезнью, атеросклерозом и сахарным диабетом.

При гипертензии любого генеза отмечаются изменения сосудов глазного дна. Степень выраженности этих изменений зависит от высоты артериального давления и давности гипертонической болезни. При гипертонической болезни различают три стадии изменений в области глазного дна, которые последовательно сменяют друг друга:

- стадия функциональных изменений — гипертоническая апгиопатия сетчатки;

- стадия органических изменений — гипертонический ангиосклероз сетчатки;

- стадия органических изменений в сетчатке и зрительном нерве — гипертоническая ретинопатия и нейроретинопатия.

Вначале происходят сужение артерий и расширение вен, постепенно утолщаются стенки сосудов, в первую очередь артериол и прекапилляров.

При офтальмоскопии определяют степень выраженности атеросклероза. В норме стенки кровеносных сосудов сетчатки не видны при осмотре, а виден только столбик крови, по центру которого проходит яркая световая полоса. При атеросклерозе сосудистые стенки уплотняются, отражение света на сосуде становится менее ярким и более широким. Артерия имеет уже коричневую, а не красную окраску. Наличие таких сосудов называют симптомом «медной проволоки». Когда фиброзные изменения полностью закрывают кровяной столбик, сосуд выглядит как белесоватая трубочка. Это симптом «серебряной проволоки».

Степень выраженности атеросклероза определяют также по изменениям в местах перекреста артерий и вен сетчатки. В здоровых тканях в местах перекреста четко виден кровяной столбик в артерии и вене, артерия проходит впереди вены, они пересекаются под острым углом. При развитии атеросклероза артерия постепенно удлиняется и при пульсации начинает сдавливать и разворачивать вену. При изменениях первой степени имеется коническое сужение вены по обе стороны от артерии; при изменениях второй степени вена S-образно изгибается и достигает артерии, меняет направление, а затем за артерией возвращается к своему обычному направлению. При изменениях третьей степени вена в центре перекреста становится невидимой. Острота зрения при всех вышеперечисленных изменениях остается высокой. При следующей стадии заболевания в сетчатке появляются кровоизлияния, которые могут быть мелкоточечными (из стенки капилляров) и штрихообразными (из стенки артериолы). При массивном кровоизлиянии кровь прорывается из сетчатки в стекловидное тело. Такое осложнение называется гемофтальмом. Тотальный гемофтальм часто приводит к слепоте, так как в стекловидном теле кровь не может рассосаться. Мелкие кровоизлияния в сетчатке постепенно могут рассосаться. Признаком ишемии сетчатки является «мягкий экссудат» — ватоподобные белесоватые пятна в сетчатой оболочке. Это микроинфаркты слоя нервных волокон, зоны ишемического отека, связанные с закрытием просвета капилляров.

При злокачественной гипертонии в результате высокого артериального давления развивается фибринозный некроз сосудов сетчатки и зрительного нерва. При этом отмечается вы раженный отек диска зрительного нерва и сетчатой оболочки. У таких людей понижается острота зрения, есть дефект в поле зрения.

При гипертонической болезни поражаются также сосуды хориоидеи. Хориоидальная сосудистая недостаточность является основой для вторичной экссудативной отслойки сетчатки при токсикозе беременных. В случаях эклампсии — быстрого повышения артериального давления — происходит генерализованный спазм артерий. Сетчатка становится «влажной», имеется выраженный ретинальный отек.

При нормализации гемодинамики глазное дно быстро возвращается к норме. У детей и подростков изменения сосудов сетчатки обычно ограничиваются стадией ангиоспазма.

При хронических гломерулонефритах часто отмечаются изменения в сосудах сетчатки — сужение артерий сетчатки (почечная ангиопатия). При длительном течении заболевания почек в стенках сосудов возникают склеротические изменения, в сетчатке развивается почечная ретинопатия. Почечная ретинопатия характеризуется сужением сосудов сетчатки и склерозированием их, имеется отек сетчатки вокруг диска зрительного нерва и в центральном отделе глазного дна. В макулярной области множественные мелкие очаги образуют фигуру звезды. Почечная ретинопатия может осложниться геморрагиями или отслойкой сетчатки. При ухудшении состояния почек ретинопатия может перейти в третью стадию — почечную нейроретинопатию, при которой офтальмоскопическая картина напоминает таковую при нейроретинопатии у больных гипертонической болезнью. Диск зрительного нерва отечный, границы его нечеткие, сетчатка отечна, геморрагии в области желтого пятна, очаги экссудата в виде звезды. Это всегда является плохим прогностическим признаком для жизни больного.

Диабетическая ретинопатия делится на препролиферативную и пролиферативную. При диабете отмечаются нарушение метаболических процессов, гибель клеток периоцитов, которые поддерживают микроциркуляцию. Вследствие потери периоцитов сосудистая стенка ослабевает, что приводит к развитию микроаневризм (выпячиванию стенки сосудов). Одновременно утолщается основная мембрана капилляров, отекает эндотелий, что затрудняет прохождение эритроцитов но сосудам. Микроаневризмы приводят к появлению кровоизлияний, выходу липопротеидов крови (твердого экссудата) в ткань сетчатки. В результате потери периоцитов и эндотелия образуются нефункционирующие капилляры. Микроинфаркты в сетчатке имеют вид ватоподобных пятен. В ишемических участках вырабатываются факторы, которые влияют на образование новых сосудов, но эти сосуды неполноценны, легко разрываются. Появление новых сосудов в сетчатке указывает на переход диабетической ретинопатии в пролиферативную фазу. Из новообразованных сосудов снова происходят повторные кровоизлияния в сетчатку и стекловидное тело. Они приводят к значительному снижению зрения. В неоваскулярной ткани развивается глиальная соединительная ткань. Формируются тракционные шварты, рубцы, которые натягивают сетчатку, в результате чего происходит отслойка сетчатой оболочки. У больного повышается внутриглазное давление, развивается диабетическая неоваскулярная глаукома, которая приводит к слепоте и выраженному болевому синдрому.

Основным и наиболее эффективным методом лечения диабетической ретинопатии является лазерокоагуляция сетчатки. Вольные диабетом склонны к воспалительным заболеваниям век и конъюнктивы, нейропатиям глазодвигательных нервов, нейродистрофии, катаракте и глаукоме.

При заболеваниях щитовидной железы наблюдается эндокринная офтальмопатия, проявлением которой является односторонний или двусторонний экзофтальм. Возникновение экзофтальма связано с увеличением объема мышц орбиты (в 3—6 раз). Происходит ретракция верхнего века, расширяется глазная щель, больной редко мигает. Ткани орбиты постепенно фиброзно рубцуются (чаще всего нижняя прямая мышца), что ограничивает подвижность глаз кверху и вызывает двоение по вертикали. При фиброзе нескольких внеглазных мышц затрудняется вращение глаза, что обусловливает вынужденное наклонное положение головы.

Если экзофтальм медленно увеличивается, он может достичь больших размеров. При быстром его увеличении появляются признаки орбитального сдавления (отекают веки, отмечается гиперемия конъюнктивы). Веки не смыкаются и не закрывают полностью глазную щель. На роговице может развиться кератит, иногда некротический. Возможна атрофия зрительного нерва вследствие застойной оптикопатии.

При нормально протекающей беременности иногда наблюдаются ангиоспазм и гиперемия диска зрительного нерва без понижения зрения.

При раннем токсикозе развиваются ранняя ангиопатия сетчатки (расширение вен, сужение артерий, их извитость, гиперемия диска зрительного нерва, кровоизлияния в сетчатку) и ретробульбарный неврит.

При позднем токсикозе беременности развивается нефропатия с поражением почек и эклампсией. При осмотре глазного дна отмечаются сужение артерий и расширение вен, отек сетчатки и даже отслойка сетчатки.

При различных заболеваниях соединительной ткани (системной красной волчанке, склеродермии, дерматомиозите, ревматоидном артрите и др.) могут поражаться все оболочки глаза, его содержимое, а также защитный и придаточный аппараты глаза.

Системные воспалительные заболевания часто вызывают многофокусный васкулит, который поражает сетчатку, зрительный нерв, черепные нервы и мозг. Одни заболевания соединительной ткани поражают главным образом крупные или средние артерии, другие — мелкие артерии. При этих заболеваниях у части больных с системными васкулитами бывают окклюзии в ретинальных и мозговых артериях, которые возникают из-за вторичной почечной гипертензии. Очень характерны присоединения «сухого» кератоконъюнктивита, эписклерита и склерита, воспаления сосудистой оболочки глаза — увеита или иридоциклита. На сетчатке отмечается образование ватоподобных экссудативных очагов. Иногда диагностируется неврит зрительного нерва. У многих больных возникают вторичные изменения в сетчатке гипертонического происхождения.

При анемии любою происхождения глазное дно имеет более бледную окраску, в сетчатке появляются плазморрагии и кровоизлияния. Наиболее тяжелые проявления анемии — застойный диск зрительного нерва, экссудативная отслойка сетчатки, в макулярной области — экссудация в виде звезды. Однотипные изменения отмечаются при различных лейкемиях. В веках и конъюнктиве появляются инфильтраты и кровоизлияния. На склере могут появиться желатинозные желтые узелки. При острой лейкемии узлы инфильтрации встречаются в орбите, развиваются проптоз, паралич внеглазных мышц. При инфильтрации дренажною угла глаза лейкемическими клетками может повышаться внутриглазное давление. Сосуды сетчатки, особенно вены, извиты, неравномерно расширены. Изменяется цвет ретинальных сосудов, отражая увеличенное количество белых кровяных клеток. Может возникать перифлебит. В ткани сетчатки видны кровоизлияния различной формы и размеров, очаги экссудации. Обнаруживается отек зрительного нерва.

Нейроофтальмологические симптомы часто возникают при заболеваниях сосудов головного мозга. При ишемических состояниях головного мозга повреждаются зрительная и глазодвигательная системы, которые проходят через полушария, глубокие подкорковые структуры, ствол мозга и мозжечок.

Симптомы глазной ишемии возникают при окклюзии внутренней сонной артерии и ветвей глазной артерии. Система глазной артерии поражается часто, так как это первая ветвь внутренней сонной артерии.

При прохождении эмболов в глазной кровоток может возникнуть внезапная потеря зрения с последующим его восстановлением или стойкой утратой зрения. Если достаточное количество крови может обойти эмбол, то инфаркт сетчатки не развивается. В сетчатке встречаются холестериновые эмболы, чаще исходящие из атеросклеротической каротидной артерии, кальцинированные эмболы, исходящие из аортальных или мембральных клапанов, и тромбоцитарные фибриновые эмболы. Последние редко закрывают артерию и приводят к инфаркту сетчатки. Эти эмболы мягкие, принимают форму сосуда, но они могут вызвать кратковременную потерю зрения. Транзиторная микроэмболия в ретинальных артериях бывает у больных после кардиопульмонального шунтирования и других операций на сердце.

При спазме сосудов при мигрени, стенозе внутренней сонной артерии может наблюдаться преходящая монокулярная потеря зрения.

При длительной ишемии сетчатки или хориоидеи отмечается стойкая потеря зрения или понижение его в одном глазу.

Возникновению окклюзии центральной артерии сетчатки или ее ветвей способствуют гипертоническая болезнь, сахарный диабет, атеросклероз. Это одна из самых тяжелых форм глазной патологии. Пик заболевания приходится на седьмую декаду жизни. Причинами его могут быть эмболы из сердца и каротидной артерии, возникающие из-за поражения сосудистой стенки при воспалении, инфаркте миокарда, массивной кровопотере и даже от горячей ванны. На глазном дне виден диффузный отек внутренних слоев сетчатки. Этот отек вызывает гибель нервных волокон, из которых формируется зрительный нерв. Развивается атрофия зрительного нерва.

При окклюзии вен сетчатки отмечается периодическое снижение зрения. Окклюзия центральной вены сетчатки встретится у 15% больных, у остальных окклюзируются ее ветви. На глазном дне видны расширенные извитые вены и множественные кровоизлияния. Если ишемические фокусы в сетчатке (ватоподобные экссудаты) сохраняются длительно, развиваются неоваскуляризация и ее осложнения: вторичная глаукома или гемофтальм. Если лечение тромбоза ветвей центральной вены сетчатки начато своевременно, у больного может сохраниться зрение, равное нескольким десятым. Через 3—4 месяца после окклюзии проводится лазерная коагуляция сетчатки.

При ишемии зрительного нерва, связанной с нарушением кровообращения в сосудах, питающих зрительный нерв, происходит потеря зрения. Ишемии способствуют гипертоническая болезнь, атеросклероз сосудов, системная гипотензия, сахарный диабет и др.

При опухолях мозга отмечаются изменения в поле зрения, нарушение функций глазодвигательных нервов, зрительные расстройства, на глазном дне видны застойные диски зрительных нервов.

При рассеянном склерозе происходит демиелинизация зрительного нерва, которая приводит к снижению зрения и изменениям в поле зрения. Все воспалительные заболевания центральной нервной системы могут сопровождаться невритами зрительного нерва, парезами и параличами глазодвигательных нервов.

При менингитах и энцефалитах отмечаются очаговые воспалительные и опухолевые процессы в головном мозге, вызывающие глазные симптомы: изменение реакции зрачков, характерное выпадение полей зрения, застойные диски зрительного нерва, неврит зрительного нерва, парезы и параличи глазодвигательных нервов и др.

Симптомы поражения глаза и его придатков при специфических инфекциях (туберкулезе, сифилисе, токсоплазмозе, лепре) и многих вирусных заболеваниях были описаны выше в соответствующих главах.

У больных с угнетенным иммунитетом и у больных со СПИДом часто диагностируются инфекционные васкулиты. Гематогенное распространение бактерий, грибов и вирусов может поражать артерии, артериолы и капилляры глаза.

Глазное яблоко находится в топографической близости с придаточными пазухами носа и полостью рта. При воспалительных заболеваниях зубов, синуситах инфекция гематогенным или контактным путем распространяется в глаз или орбиту. При этом возникают иридоциклиты, эндофтальмиты, периоститы, флегмоны орбиты с экзофтальмом и ограничением подвижности глазного яблока. Воспалительный процесс может вовлекать зрительный нерв, что приводит к его частичной или полной атрофии. Грозным осложнением является тромбофлебит вен орбиты и кавернозного синуса. Источниками гнойного метастазирования в глаз могут быть воспалительные заболевания уха. Хронические риногенные заболевания служат одной из причин возникновения блефаритов, конъюнктивитов и дакриоциститов.

—-

Статья из книги: Глазные болезни. Полный справочник | Передерий В.А.

Источник