Коклюш что это за болезнь википедия

Общие сведения

Коклюш – это острая болезнь инфекционного характера, при которой в организме проявляется умеренная интоксикация, острый катар дыхательных путей, а также периодически возникают приступы судорожного кашля.

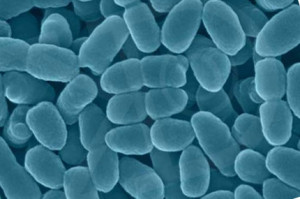

Заболевания вызывают специфические бактерии Bordetella pertussis (так называемая коклюшная палочка, палочка Борде-Жангу). Возбудитель имеет форму короткой палочки, у которой закруглены концы. Во внешней среде бактерии неустойчивы, очень быстро возбудитель коклюша гибнет в процессе высушивания, при ультрафиолетовом облучении, при использовании средств для дезинфекции. Также бактерии очень чувствительны к Левомицетину, Эритромицину, Стрептомицину, антибиотикам тетрациклиновой группы.

В мире на сегодняшний день коклюш распространен очень широко. Так, каждый год этим недугом заболевает около шестидесяти миллионов людей. К тому же коклюш часто диагностируется и у жителей тех стран, где много лет проводится вакцинация против данной болезни. Специалисты допускают, что чаще коклюш встречается среди взрослого населения, однако его не всегда выявляют, так как болезнь протекает без судорожных приступов кашля. Источником инфекции заболевания является исключительно человек: это могут быть больные, как с типичной, так и с атипичной формой коклюша, здоровые люди – носители бактерий. Наибольшую опасность для окружающих с точки зрения инфицирования представляют больные на начальной стадии заболевания. Коклюш передается воздушно-капельным путем. Чаще всего коклюш у детей проявляется в дошкольном возрасте. Столь широкое распространение заболевания именно в этой возрастной группе происходит ввиду отсутствия достаточного уровня материнского иммунитета. Если число детей, получивших прививки, составляет менее 30%, то в таких странах заболеваемость коклюшем сравнивается с ситуацией в довакцинальный период. Для данного заболевания не характерна сезонность, но все же в осенний и зимний период наблюдается определенное повышение количества заболевших.

Особенности коклюша

Инфекция попадает в организм через слизистую оболочку респираторного тракта. Микробы коклюша крепятся к клеткам мерцательного эпителия, а позже начинают размножаться на слизистой оболочке, при этом, не проникая в кровоток. На том месте, где внедрился возбудитель, начинается воспаление, секреция слизи становится более выраженной, угнетается функционирование ресничного аппарата клеток эпителия. Далее на эпителии дыхательных путей возникает изъязвление и проявляется очаговый некроз.

Наиболее заметно патологические процессы проявляются в бронхах и бронхиолах. Вследствие закупорки просвета мелких бронхов слизисто-гнойными пробочками у больного возникает эмфизема, очаговый ателектаз. Ввиду раздражения рецепторов дыхательных путей больного постоянно беспокоит кашель. После излечения коклюша пожизненный иммунитет не развивается, поэтому человек может заболеть повторно. Аналогичная ситуация наблюдается и с противококлюшными прививками.

Учитывая то, что кашель появляется не сразу после заражения, а до проявления характерного кашля коклюш очень сложно отличить от других инфекционных болезней, на протяжении первых дней носители инфекции могут заразить окружающих.

Симптомы коклюша

При заражении коклюшем инкубационный период может длиться от 2 до 14 дней, но наиболее часто он продолжается около семи дней. В катаральном периоде, с которого начинается коклюш, симптомы проявляются сразу же общим состоянием недомогания. Больной жалуется на насморк, кашель, субфебрильную температуру. В процессе развития болезни коклюшная палочка выделяет токсины, которые действуют на нервную систему, раздражая нервные рецепторы слизистой дыхательных путей. Следовательно, срабатывает кашлевой рефлекс, и человек страдает от приступов характерного судорожного кашля. Иногда процесс затрагивает и нервные центры, расположенные рядом. Тогда реакцией на такое раздражение может быть рвота, возникающая преимущественно после приступа кашля, расстройства сосудистого характера, расстройства нервные, которые проявляются судорогами.

При заражении коклюшем инкубационный период может длиться от 2 до 14 дней, но наиболее часто он продолжается около семи дней. В катаральном периоде, с которого начинается коклюш, симптомы проявляются сразу же общим состоянием недомогания. Больной жалуется на насморк, кашель, субфебрильную температуру. В процессе развития болезни коклюшная палочка выделяет токсины, которые действуют на нервную систему, раздражая нервные рецепторы слизистой дыхательных путей. Следовательно, срабатывает кашлевой рефлекс, и человек страдает от приступов характерного судорожного кашля. Иногда процесс затрагивает и нервные центры, расположенные рядом. Тогда реакцией на такое раздражение может быть рвота, возникающая преимущественно после приступа кашля, расстройства сосудистого характера, расстройства нервные, которые проявляются судорогами.

Если у ребенка развивается коклюш, симптомы заболевания постепенно становятся более разнообразными. Так, больной ребенок проявляет раздражительность, становится капризным. Спазматический кашель появляется в конце второй недели заболевания. Для судорожного кашля характерно резкое, внезапное начало. Сначала происходит серия толчков кашля, далее ребенок вдыхает воздух со свистящим звуком, после чего опять проявляются судорожные кашлевые толчки. За время приступа таких циклов может быть от двух до пятнадцати. Когда приступ заканчивается, происходит выделение стекловидной вязкой мокроты, а в некоторых случаях его продолжает приступ рвоты. В процессе приступа больной ребенок очень возбужден, его лицо становится синюшным, на шее расширяются вены, глаза могут налиться кровью, язык высунут изо рта. Иногда в процессе кашля развивается удушье и наступает остановка дыхания. Подобные приступы продолжаются около четырех минут и повторяются иногда от пяти до пятидесяти раз в сутки, в зависимости от того, насколько тяжело проходит коклюш. Симптомы заболевания наблюдаются около трех-четырех недель, потом количество каждодневных приступов идет на спад, и кашель становится обычным. Коклюш у детей продолжается еще несколько недель, однако приступов судорожного кашля уже не наблюдается.

В то же время у взрослых людей при коклюше судорожный кашель не проявляется. Коклюш проходит как бронхит, при котором имеет место упорный постоянный кашель. При этом температура тела не меняется, человек чувствует себя удовлетворительно. Коклюш у детей, которым были проведены прививки, обычно проявляется в скрытой форме.

Диагностика коклюша

Чтобы установить правильный диагноз в катаральном периоде коклюша, необходимо провести бактериологические исследования. Подобные исследования, как правило, назначаются после изучения специалистом эпидемиологических данных. Так, основанием для назначения таких анализов может быть недавний контакт пациента с больным коклюшем, отсутствие нужных прививок и т.д. В то же время если у больного уже проявляется спазматический кашель, то диагностика коклюша происходит значительно проще. Но при постановке диагноза врач обязательно обращает внимание на то, что похожие приступы кашля в некоторых случаях возникают у больного и вследствие других причин, не связанных с коклюшем. Так, похожий кашель иногда проявляется при аденовирусной инфекции, пневмонии, инфекционном мононуклеозе, при наличии злокачественных опухолей, которые сдавливают дыхательные пути. Случается также, что коклюш проходит атипично, то есть характерные приступы кашля не проявляются вообще. Такое течение болезни характерно для взрослых пациентов, а также для детей, которые были привиты.

Чтобы установить правильный диагноз в катаральном периоде коклюша, необходимо провести бактериологические исследования. Подобные исследования, как правило, назначаются после изучения специалистом эпидемиологических данных. Так, основанием для назначения таких анализов может быть недавний контакт пациента с больным коклюшем, отсутствие нужных прививок и т.д. В то же время если у больного уже проявляется спазматический кашель, то диагностика коклюша происходит значительно проще. Но при постановке диагноза врач обязательно обращает внимание на то, что похожие приступы кашля в некоторых случаях возникают у больного и вследствие других причин, не связанных с коклюшем. Так, похожий кашель иногда проявляется при аденовирусной инфекции, пневмонии, инфекционном мононуклеозе, при наличии злокачественных опухолей, которые сдавливают дыхательные пути. Случается также, что коклюш проходит атипично, то есть характерные приступы кашля не проявляются вообще. Такое течение болезни характерно для взрослых пациентов, а также для детей, которые были привиты.

Существует главный метод определения диагноза в данном случае – это лабораторное выделение возбудителя коклюша. При этом, чем раньше взят материал для исследований у больного, тем большая вероятность получения положительных результатов. Материал для исследования берется из носоглотки. Также для взятия материала для исследований у ребенка перед кашляющим пациентом устанавливается чашка Петри с питательной средой. После улавливания нескольких толчков кашля чашку доставляют в лабораторию в термостате.

Сегодня также часто применяется иммуноферментный метод, который позволяет обнаружить антитела в сыворотке и в носоглоточной слизи. Важно дифференцировать коклюш в катаральном периоде от ОРЗ, а в период, когда проявляется спазматический кашель, от болезней, для которых также характерен упорный кашель, отсутствие повышенной температуры и признаков интоксикации.

Лечение коклюша

Важно, чтобы лечение коклюша, который протекает в тяжелой форме, проводилось исключительно в условиях стационара. Госпитализируют в обязательном порядке детей до одного года, ведь во время приступов кашля у них часто происходит остановка дыхания. Для полноценной терапии необходимо обеспечить особые условия в палате: нужна хорошая вентиляция, увлажнение воздуха. Лечение коклюша у детей грудного возраста предусматривает помещение их в затемненное тихое помещение. Ребенка не стоит часто беспокоить, ведь любые раздражители могут спровоцировать очень сильный кашель. Если заболевание у детей старшего возраста проходит в легкой форме, то можно обойтись без соблюдения постельного режима. Следовательно, в данном случае можно лечить болезнь без госпитализации. Следует позаботиться, чтобы ребенок как можно дольше бывал на свежем воздухе, ведь там приступы кашля практически не проявляются.

Питание нужно организовать так, чтобы ребенок получал пищу часто и маленькими порциями. Если приступы рвоты беспокоят больного постоянно, то врач назначает внутривенное введение жидкости. Очень важно, чтобы у грудных детей производилось отсасывание из глотки слизи. Также детям раннего возраста при условии выраженной гипоксии назначается кислородная терапия. Для этого больного содержат в специальной кислородной палатке.

Детям раннего возраста при тяжелом течении коклюша, а также в случае осложнений заболевания часто назначается курс антибиотиков. На катаральной стадии для лечения коклюша часто применяется эритромицин.

В курс лечения коклюша также вводится специфический противококлюшный гаммаглобулин. Его необходимо вводить внутримышечно на протяжении трех дней.

В курс лечения коклюша также вводится специфический противококлюшный гаммаглобулин. Его необходимо вводить внутримышечно на протяжении трех дней.

Средства, имеющие противокашлевое, а также седативное действие, применять не следует вообще либо нужно относиться к их употреблению с большой осторожностью. Средства, которые провоцируют кашель, например, банки, горчичники, применять вообще не следует.

Если у больного случилась остановка дыхания, следует очень быстро очистить дыхательные пути, отсосав с них слизь, и провести искусственную вентиляцию легких.

Процесс выздоровления даже при приеме антибиотиков занимает достаточно длительный период времени. Больной коклюшем должен пребывать в изоляции 25 дней от начала недуга в случае, если два результата бактериологического исследования были отрицательными. Если такое исследование не проводится, изоляция должна длиться не меньше тридцати дней.

Существуют также народные средства, которые используются для облегчения состояния больных коклюшем. Это компрессы из чеснока и меда, которые кладут на грудь, отвары трав (трава чабреца, корни первоцвета весеннего, цветы бузины, плоды аниса, почки сосны, лист мать-и-мачехи, трава душицы и др.).

Доктора

Лекарства

Профилактика коклюша

В качестве надежного профилактического средства против коклюша применяется вакцинация. На сегодняшний день применяется несколько типов вакцин, вакцинация начинается с трехмесячного возраста. После трехразового курса вакцинации (интервалы между прививками составляют полтора месяца) спустя примерно два года проводится ревакцинация. По данным специалистов вакцинация позволяет предупредить заболевание примерно в 70-80% случаев. А у детей, получивших вакцину и заразившихся болезнью, коклюш протекает в легкой форме.

Важно немедленно обследовать детей, которые находились в контакте с больными.

Осложнения коклюша

Чаще всего в качестве осложнения коклюша у детей и взрослых развивается пневмония. Это заболевание провоцирует воздействие коклюшной палочки либо оно становится вторичной бактериальной инфекцией. Кроме того, осложнениями этого заболевания становятся ларингит со стенозом гортани (так называемый ложный круп), кровотечения из носа, бронхиолиты, проблемы с дыханием, паховая, пупочная грыжа. Кроме того, вследствие заболевания коклюшем может проявиться энцефалопатия. Это изменения в головном мозге невоспалительного характера. В процессе развития энцефалопатии могут возникнуть судороги. Как следствие, возможен летальный исход либо серьезные повреждения: у пациента периодически могут возникать эпилептические приступы либо проявиться постоянная глухота. Все осложнения преимущественно проявляются у детей, у взрослых пациентов они фиксируются реже.

Диета, питание при коклюше

Диета 13 стол

- Эффективность: лечебный эффект через 4 дня

- Сроки: не более 2 недель

- Стоимость продуктов: 1500-1600 рублей в неделю

Список источников

- Петрова М.С., Сигаева Л.А., Антонова Н.А. Коклюш (клиника, диагностика, лечение): Методические рекомендации. М.; 1993.

- Тимченко В.Н., Бабаченко И.В., Ценева Г.Я. Эволюция коклюшной инфекции у детей. СПб.: ЭЛБИ-СПб, 2005.

- Грачева Н.М., Малышев Н.А., Петрова М.С., Попова О.П., Борисова О.Ю., Келли Е.И., Абрамова Е.Н. Коклюш (клиника, диагностика, лечение): Методические рекомендации. М.; 2009.

- Володин Н.Н., Дегтярева М.В., Димитрюк С.В. и др. Справочник по иммунотерапии для практикующего врача. М.: Изд-во «Диалог», 2002.

Источник

Среди детских инфекций коклюш — одно из самых опасных заболеваний. Осложнения коклюша — бронхопневмония, ателектаз легкого и энцефалопатия — протекают тяжело и могут привести к смерти. Приступы удушья могут вызвать необратимые повреждения головного мозга у грудных детей.

Возбудитель коклюша: вирус или бактерия

Возбудители коклюша — бактерии Bordetella pertussis и Bordetella parapertussis, однако некоторые вирусы (аденовирусы, вирусы парагриппа и респираторный синцитиальный вирус) вызывают заболевания, клинически неотличимые от коклюша. Отдельные случаи заражения коклюшем регистрируются в течение всего года. Каждые несколько лет возникают эпидемии, обычно обусловленные появлением новых штаммов возбудителя.

Наиболее восприимчивы к инфекции дети младшего возраста, хотя болеют коклюшем дети всех возрастов. Наибольшая летальность отмечается среди грудных детей, особенно среди тех, кто не получает достаточного питания. Взрослые тоже болеют коклюшем, особенно в местностях, где проводится массовая вакцинация (переболевшие коклюшем имеют более стойкий иммунитет, чем те, кто получил вакцину от коклюша).

Bordetella pertussis — короткая толстая грамотрицательная палочка с закругленными краями. Различают три её серотипа. Легче всего Bordetella pertussis выделить из мазка со слизистой носоглотки, взятого в первые 2 недели болезни. Метод кашлевых пластинок показал себя как менее результативный.

Заражение коклюшем

Основной путь заражения коклюшем — воздушно-капельный. Наиболее частый источник инфекции — дети, они особенно заразны в продромальном периоде; школьники часто заражают младших братьев и сестер. Попав на слизистую дыхательных путей, возбудитель поражает клетки эпителия трахеи и бронхов. Слизистые пробки и погибшие клетки закупоривают бронхиолы, что приводит к ацинозным ателектазам и развитию вторичной инфекции. Бактериемии при коклюше не бывает.

Клиническая картина коклюша

Коклюш течет длительно. В начальном, катаральном периоде появляется сухой кашель. Характер его меняется при переходе в период спазматического кашля. Развернутый приступ кашля при коклюше представляет собой серию кашлевых толчков, за которыми следует глубокий свистящий вдох (реприз), что часто сопровождается рвотой.

Приступы кашля, следующие друг за другом через короткие промежутки времени, изнуряют больного; повторяющаяся рвота приводит к истощению и нарастающей слабости.

При неосложненном коклюше температура тела не повышается. В большинстве случаев приступы кашля постепенно укорачиваются и становятся более редкими — наступает период разрешения, который может продлиться несколько месяцев. Если коклюш осложняется вирусной инфекций, приступы кашля могут возобновляться (ложные рецидивы).

Одним из симптомов коклюша является кровоизлияние под конъюнктиву. Во время приступа кашля резко возрастает внутригрудное давление и нарушается венозный возврат. Резкие перепады давления могут вызвать разрыв капилляров и кровоизлияния под конъюнктиву. Другие возможные последствия кашлевого приступа при коклюше — образование пупочной или паховой грыжи и выпадение прямой кишки. При тяжелом коклюше развивается цианоз — следствие недостаточной оксигенации крови из-за множественных ацинозных ателектазов.

У детей младшего возраста во время приступа кашля язык часто повреждается о нижние зубы, что обуславливает возникновение травматических язв на уздечке языка.

Осложнения коклюша

Вязкие слизистые пробки при коклюше могут закупоривать бронхи и бронхиолы, вызывая сегментарные и долевые ателектазы. Обычно это длится недолго, особенно на фоне антибиотикотерапии, но иногда в участки ателектаза попадают пиогенные бактерии и развивается бронхопневмония. Изредка бронхопневмонию вызывает сама Bordetella pertussis; чаще — другие бактерии из верхних дыхательных путей. Как показали проспективные исследования, поражения легких при коклюше не приводят к развитию бронхоэктазов.

Источник

Что может быть хуже постоянного, удушающего кашля при общении с людьми? Длительный, приступообразный симптом, который не поддаётся лечению в течение нескольких дней многими сильнодействующими препаратами — трудно такое состояние вытерпеть. При этом бесконечные походы к врачу и обследования не приносят желаемого результата. Диагнозы меняются один за другим, а лечение неэффективно. В таком случае кашель может оказаться симптомом коклюша.

Что может быть хуже постоянного, удушающего кашля при общении с людьми? Длительный, приступообразный симптом, который не поддаётся лечению в течение нескольких дней многими сильнодействующими препаратами — трудно такое состояние вытерпеть. При этом бесконечные походы к врачу и обследования не приносят желаемого результата. Диагнозы меняются один за другим, а лечение неэффективно. В таком случае кашель может оказаться симптомом коклюша.

Несмотря на всеобщую вакцинацию это заболевание не исчезло. Что это за болезнь, чем оно опасно и как проявляется в наши дни?

Что такое коклюш

Первые сведения о болезни появились в середине XVI века, когда была зафиксирована вспышка коклюша в Париже. С тех пор заболевание всё чаще появлялось в странах Европы. Возбудитель коклюша был описан в 1900 и 1906 годах Ж. Борде и О. Жангу. После чего палочка bordetella pertussis стала носить название Борде-Жангу. Это мелкая бактерия, не образующая спор и крайне чувствительна к меняющимся условиям окружающей среды. Она погибает под воздействием любых дезинфектантов, ультрафиолетового излучения и при нагревании. Именно поэтому во внешней среде она долго не задерживается и после попадания на предметы считается незаразной.

Что за болезнь — коклюш? Заболевание относится к группе острых инфекционных, которое передаётся при контакте, а главным симптомом его является длительный приступообразный кашель. В природе существуют три основных типа коклюша: 1, 2, 3. Наиболее сильные изменения в организме вызывает второй тип.

Особенности заболевания:

- для коклюша характерна периодичность: каждые 3–4 года отмечается подъем;

- обострение в большинстве случаев наблюдается в жаркое время года — в июле и августе;

- в конец осени и начале зимы наступает пик заболеваемости;

- коклюш — это острая бактериальная инфекция, очаги которой отмечаются в течение всего года, но атипичное течение болезни зачастую мешает диагностике;

- высокая восприимчивость к бактерии непривитых людей, микроорганизм поражает около 75% тех, кто контактировал с больным;

- большее число осложнений наблюдается при заражении коклюшем ребёнка до года.

Пути заражения коклюшем

Как передаётся коклюш? — воздушно-капельным путём, от больного человека к здоровому при близком контакте. Микроорганизм распространяется в окружающей среде не более, чем на 2,5 метра. А так как он чувствителен к факторам внешней среды — передача происходит при близком контакте. Важную роль в распространении инфекции играют бактерионосители и люди с атипичной или стёртой клинической картиной.

Как передаётся коклюш? — воздушно-капельным путём, от больного человека к здоровому при близком контакте. Микроорганизм распространяется в окружающей среде не более, чем на 2,5 метра. А так как он чувствителен к факторам внешней среды — передача происходит при близком контакте. Важную роль в распространении инфекции играют бактерионосители и люди с атипичной или стёртой клинической картиной.

Сколько заразен коклюш? Самым опасным периодом в отношении распространения коклюша считается первые четыре недели с момента возникновения удушающего кашля. В это время бактерия выделяется в окружающую среду.

Вероятность заражения окружающих постепенно снижается.

- Первая неделя спазматического кашля способствует заражению практически 100% окружающих.

- На второй неделе такая вероятность снижается до 60%.

- Третья неделя менее опасна — коклюш поражает только 30–35% людей.

- Затем заражаются не более 10%.

Изоляция больных и вакцинация окружающих — значительно снижают возможность распространения коклюша.

Проблема в сложности диагностики. Выставить правильный диагноз до появления типичных классических признаков практически невозможно. Это и способствует распространению микроорганизма и постоянной его циркуляции в окружающей среде.

Симптомы коклюша

Ведущий признак болезни — это длительный приступообразный кашель, который не снимается практически всеми доступными лекарствами. Не имеет значения растительный ли это препарат или другое сильнодействующее вещество. Кашель появляется не из-за скопления слизи в бронхах и не вследствие сужения их просвета, как при других заболеваниях.

Какова причина такого выраженного кашля при коклюше? Во всём виноват токсин, который выделяет палочка bordetella pertussis, попадая в организм человека. Это вещество начинает действовать на блуждающий нерв, постоянно раздражая его. А этот нерв, как известно, обеспечивает работу многих органов:

-

глотки;

глотки; - гортани;

- пищевода и желудка;

- лёгких и сердца;

- поджелудочной железы;

- скелетной мускулатуры.

Токсин раздражает блуждающий нерв, после чего сигнал о нарушении работы поступает в головной мозг. Кашель — это защитная реакция организма на действие раздражителя, попытка избавиться от причины.

Какими симптомами сопровождается болезнь?

- Температура при коклюше чаще бывает в пределах нормы и только в редких случаях при тяжёлом течении может достигать 38–39 °C.

- Как и при любом другом инфекционном заболевании появляются общие симптомы: слабость, недомогание, изменение аппетита, иногда человек становится раздражительным.

- В самом начале болезни бывает насморк, слезотечение, боль в горле.

- В болезненный процесс вовлекаются верхние дыхательные пути: появляются признаки воспаления горла, трахеи, бронхов.

-

Возникает сухой кашель. При коклюше он имеет свои особенности. Это постоянный симптом, который усиливается ночью и не купируется при использовании сильнодействующих препаратов. Так заканчивается первый период в развитии болезни — катаральный.

Возникает сухой кашель. При коклюше он имеет свои особенности. Это постоянный симптом, который усиливается ночью и не купируется при использовании сильнодействующих препаратов. Так заканчивается первый период в развитии болезни — катаральный. - Затем следует спазматический или судорожный период. Чем опасен коклюш в этот момент? Кашель приобретает приступообразное течение. Его может спровоцировать любой сильный раздражитель. Он состоит из множества толчков, идущих один за другим. При этом человек не имеет возможности вдохнуть. Во время небольшой паузы между ними короткий вдох сопровождается характерным свистящим звуком, который носит название реприза. После приступа выделяется густая слизь, иногда бывает рвота.

- Симптомы зависят от места действия токсина. Нередко при развитии коклюша у взрослых бывает изменение давления, тошнота и рвота, появляются судороги, головокружения, а возможны и обмороки.

- В период разрешения коклюша самочувствие постепенно налаживается, состояние нормализуется.

- Восстановительный период может длиться несколько месяцев и зависит от тяжести течения заболевания и защитных сил организма.

Инкубационный период коклюша зависит от типа возбудителя и реакции организма на него и длится от 3 дней до 15. Чаще всего он протекает в пределах 5–8 дней.

Диагностика

Сложно заподозрить о наличии заболевания в начальной его стадии. Оно чаще выглядит как обычная вирусная инфекция, осложнённая воспалением слизистой трахеи. Только во время появления кашля с репризами можно предположить наличие этого бактериального недуга.

Что нужно при постановке диагноза:

-

диагностика коклюша зависит от клинических проявлений, в случае атипичного течения она затягивается;

диагностика коклюша зависит от клинических проявлений, в случае атипичного течения она затягивается; - общий анализ крови может быть нормальным, особенностью является повышение уровня лейкоцитов при нормальной СОЭ (скорость оседания эритроцитов);

- используется бактериологический метод — посев мокроты на питательную среду, в случае отсутствия мокроты берут мазок из зева;

- серологические методы или анализ крови на коклюш выявляет антитела к бактерии, у непривитых диагноз выставляется если при исследовании выявляется титр 1:80, у привитых людей титр должен быть увеличен не менее, чем в 4 раза.

Лечение коклюша

Как лечится коклюш? Зависит от ситуации. Средние и тяжёлые формы заболевания подлежат госпитализации. Это правило в первую очередь касается новорождённых детей и малышей до года.

Если лечение заболевания может осуществляться в домашних условиях врачи в рекомендациях руководствуются следующими важными правилами:

-

помещение должно часто проветриваться, воздух нужно увлажнять, чтобы уменьшить количество приступов кашля;

помещение должно часто проветриваться, воздух нужно увлажнять, чтобы уменьшить количество приступов кашля; - полностью исключаются все внешние раздражители;

- пища должна быть максимально щадящей, маленьким детям увеличивают число кормлений;

- специфическое лечение коклюша не разработано, для облегчения состояния на ранней стадии применяют антибиотики коротким курсом до 7 дней;

- чтобы уменьшить количество приступов используют вещества, влияющие на нервную систему — нейролептики, благодаря им уменьшается число приступов кашля при коклюше;

- назначаются физиопроцедуры: иглорефлексотерапия, баротерапия;

- исходя из показаний применяют симптоматические препараты: противорвотные, противосудорожные.

Осложнения болезни

Осложнения — самый неприятный момент в развитии любого заболевания. В детском возрасте они намного опаснее и бывали случаи, когда заболевание заканчивалось смертью ребёнка. С появлением вакцины от коклюша такие состояния наблюдаются намного реже и само заболевание протекает легче.

К осложнениям коклюша относятся:

- в лёгких случаях исход благоприятный без последствий;

- заболевания лёгких: бронхоэктатическая болезнь, эмфизема, бронхопневмонии;

- кровоизлияние в головной мозг;

- были отмечены эпилептические припадки после перенесённой инфекции;

- разрыв барабанной перепонки;

- смертельный исход;

- к последствиям коклюша относятся бактериальные осложнения — воспаление среднего уха, медиастинит (воспалительный процесс органов средостенья), плеврит.

Паракоклюш

По своему течению паракоклюш напоминает лёгкую форму коклюша. Что такое паракоклюш? Это тоже острая бактериальная инфекция, но протекает она намного легче и без опасных осложнений.

По своему течению паракоклюш напоминает лёгкую форму коклюша. Что такое паракоклюш? Это тоже острая бактериальная инфекция, но протекает она намного легче и без опасных осложнений.

Палочка паракоклюша была обнаружена немного позже — в 1937 году. Вызывается заболевание бактерией Bordetella pertussis. Путь передачи — воздушно-капельный от больного к здоровому. Микроорганизм поражает те же структуры, как и коклюш.

Симптомы и лечение паракоклюша

Симптомы паракоклюша лишь в 15% случаев напоминают обычное течение коклюша — с приступами кашля и репризами, заканчивающиеся рвотой.

Для паракоклюша характерны следующие симптомы:

- нормальная температура тела;

- длительный кашель, не поддающийся лечению;

- незначительное повышение лейкоцитов крови;

- полное отсутствие интоксикации или в редких случаях незначительная слабость.

В лечении паракоклюша в основном рекомендуются домашний режим и назначение симптоматических лекарств. В тяжёлых случаях лечение ничем не отличается от терапии коклюшной инфекции. Используются антибиотики, нейролептики, противосудорожные лекарства.

Коклюшная инфекция у детей

Во многих ситуациях течение заболевания зависит от внешних факторов и от нервной системы ребёнка. Любой раздражитель — будь то яркий свет, крик или холод вызывает кашлевые эпизоды. Дети больше подвержены этому влиянию.

Признаки коклюша у ребёнка:

-

у детей младшего возраста заболевание протекает тяжелее: уменьшается инкубационный и катаральный период, а судорожный становится длиннее;

у детей младшего возраста заболевание протекает тяжелее: уменьшается инкубационный и катаральный период, а судорожный становится длиннее; - дети чувствуют приближение кашля: они обеспокоены, становятся нервными, раздражительными, плаксивыми;

- репризы слабо выражены, а в некоторых ситуациях совсем отсутствуют;

- коклюш у грудничка протекает необычно, судорожного кашля практически не бывает, вместо него наблюдается беспокойство, крик, нередко чиханье, а вместо рвоты у малыша бывает срыгивание;

- в промежутках между приступами дети отказываются от еды, плохо засыпают, можно сказать, что они ждут следующего приступа.

Диагноз выставляется на основе симптомов и анализов. Как распознать коклюш у детей? — помогает выявить болезнь тщательный сбор анамнеза. Мамы отмечают изменение в поведении ребёнка, частый кашель, усиливающийся ночью и не поддающийся лечению, у старших детей репризы. Это заболевание у ребёнка выявить сложно. Своевременный диагноз помогают поставить анализы — увеличение числа лейкоцитов в крови при нормальном уровне СОЭ, определение возбудителя в мазках, взятых из носоглотки и мокроты. Проводятся серологические методы исследования — берут анализы на коклюш.

Лечение коклюша у детей

В подавляющем большинстве случаев лечение проходит в условиях стационара под постоянным наблюдением специалистов.

Как лечить коклюш у детей?

Как лечить коклюш у детей?

- Должны быть исключены все возможные раздражающие ребёнка факторы.

- Назначается полноценное питание, у грудных детей сохраняется естественное вскармливание, увеличивается кратность приёмов пищи.

- Назначают антибиотики и нейролептики.

- Применяются противокашлевые и седативные лекарственные средства.

Малышам при рождении не передаётся мамин иммунитет против коклюша, а иммунная система ещё несовершенна, поэтому в детском возрасте чаще наблюдаются осложнения:

- бронхоэктатическая болезнь;

- появления грыжи из-за частого сильного кашля;

- выпадение прямой кишки;

- коклюш у детей возрастом до года часто приводит к смертельному исходу.

Коклюш у взрослых

Болеют ли взрослые коклюшем? Инфекция постоянно циркулирует в природе и взрослые люди тоже ей подвержены. Особенно часто болеют те, кто своевременно не проводит профилактику. Тяжёлые формы заболевания протекают классически с приступами кашля и репризами. В остальных случаях признаками коклюша у взрослых являются:

-

у привитых взрослых болезнь протекает в лёгкой форме;

у привитых взрослых болезнь протекает в лёгкой форме; - характерны атипичные формы с упорным кашлем, неподдающимся лечению без выраженных реприз, заболевание скорее напоминает острый трахеит;

- при коклюше и паракоклюше у взрослых рвоты после кашля не бывает, а осложнения появляются редко.

Что делать, если беременная женщина заболела коклюшем? Это довольно редкое явление, ведь в основном взрослые привиты против этого заболевания. Но в исключительных случаях и такое возможно. Коклюш при беременности опасен при среднетяжелом и тяжёлом течении, когда эпизоды кашля достигают 30 раз в сутки. В таком случае возможен самопроизвольный выкидыш. Кроме этого, инфекция может повлиять на развитие плода — иногда развиваются отклонения в его развитии.

Лечение коклюша у взрослых

Как лечить коклюш у взрослых? Лечение длительное! Назначаются антибиотики курсом не более чем на две недели, отхаркивающие препараты. После подтверждения диагноза применяются успокоительные препараты и нейролептики длительным курсом.

Важно укреплять иммунитет, чтобы не присоединилась другая инфекция. Новые заболевания затягивают процесс выздоровления и могут привести к возобновлению кашлевых приступов.

Профилактика заболевания

Профилактика коклюша начинается в детском возрасте. Она заключается в изоляции больных от здоровых, своевременном лечении инфекции, проведении всеобщей иммунизации.

Профилактика коклюша начинается в детском возрасте. Она заключается в изоляции больных от здоровых, своевременном лечении инфекции, проведении всеобщей иммунизации.

Первая вакцина вводится в три месяца, затем в 4,5 и в 6. Применяется вакцина АКДС. В ней содержатся 20 млрд микробных коклюшных клеток. АКДС — это трехкомпонентный препарат, но наибольшее число осложнений даёт именно его коклюшная составляющая. В некоторых странах используют моновакцины.

Прививка от коклюша в дозе 0,5 мл вводится внутримышечно в бедро. Ревакцинация проводится в 18 месяцев однократно. Если ребёнок переболел коклюшем — вакцинация не проводится.

К осложнениям на вакцину относятся:

- повышение температуры тела;

- болезненность и аллергическая реакция в месте инъекции;

- реакции со стороны нервной системы: слабость, вялость, раздражительность, рвота и потеря аппетита;

- в тяжёлых случаях, возможно, развитие судорожного синдрома, отёка Квинке и анафилактического шока.

Несмотря на частые осложнения после иммунизации, вакцина от коклюша остаётся самой надёжной профилактикой развития заболевания. Отказ от прививки способствует распространению инфекции и заражению окружающих.