Особенности течения язвенной болезни в молодом возрасте

- Авторы

- Резюме

- Файлы

- Ключевые слова

- Литература

Курамшина О.А.

1

1 ГБОУ ВПО «Башкирский государственный медицинский университет» Минздрава России

Проведено исследование клинических особенностей течения ЯБДПК у лиц молодого возраста в сравнении с пациентами других возрастных групп. Преобладающее большинство больных ЯБДПК молодого возраста составили мужчины. Соотношение мужчин и женщин составило 6,3/1. Больные 1 возрастной группы имели относительно небольшой язвенный анамнез (до 5 лет) с довольно частыми обострениями 1 раз в год (31,6 %) и 2 раза в год (45,6 %). Язвенный анамнез заболевания у молодых составил в среднем 3,2 года. Большинство больных этой группы страдали заболеванием в течение 3–5 лет (50,4 %), начало заболевания у части больных ЯБДПК (20,4 %) пришлось на пубертатный период. Язвенная болезнь беспокоила более 5 лет 30,9 % пациентов, менее 3 лет – 18,7 % . По частоте обострений в год пациенты распределялись следующим образом: 1 раз в год – 31,7 %, 2 раза в год – 45,4 %. У 10 % больных язвенная болезнь протекала с редкими обострениями (менее 1 раза в год). Выделялась и группа больных с частыми обострениями (3 раза в год и более), которая составила 12,9 %. По степени выраженности и характеру клинических проявлений выделили 3 варианта течения ЯБДПК у больных молодого возраста: у большинства пациентов преобладала выраженная язвенная симптоматика с типичным болевым синдромом и характерной локализацией, желудочной диспепсией 66,9 ± 4,0 %. Гастродуоденальный вариант отмечался у 23,0 ± 3,6 % пациентов, диспепсический вариант наблюдался у 10,0 ± 2,5 % больных. В более старших возрастных группах не отмечено столь четкого гендерного преобладания среди больных: соотношение мужчин и женщин составило 2,1/1 у больных 46–65 лет и 1,6/1 в группе пациентов старше 66 лет. Клиническая симптоматика язвенной болезни характеризовалась у них менее выраженным болевым синдромом, различной локализацией и диспепсией по билиарному и панкреатическому типу.

язвенная болезнь двенадцатиперстной кишки

молодой возраст

клинические варианты

1. Вахрушев Я.М. Сравнительная характеристика течения ЯБ в различные возрастные периоды // Тер. Архив. – 2004. – № 4. – С. 15–18.

2. Дехнич Н.Н., Козлов С.Н. Антисекреторная терапия в гастроэнтерологии. – М., 2009. – 128 с.

3. Ивашкин В.Т., Лапина Т.П. Лечение язвенной болезни: новый век – новые достижения – новые вопросы // РМЖ. – 2002. – Т.4. – С. 1–4.

4. Маев И.В. Язва двенадцатиперстной кишки. – М., 2005. – 512с.

5. Минушкин О.Н. Язвенная болезнь. – М., 1995. – 152 с.

6. Циммерман Я.С. Этиология, патогенез и лечение язвенной болезни, ассоциированной с Helicobacter pylori-инфекцией: состояние проблемы и перспективы // Клиническая медицина. – 2006. – № 3. – С. 9–18.

Данные официальной статистики свидетельствуют о стабильно высокой заболеваемости по ЯБ с тенденцией к снижению [1, 2, 4]. Однако некоторые гастроэнтерологи отмечают рост заболеваемости среди людей молодого возраста. Настораживает рост осложненных форм язвенной болезни. По данным некоторых авторов частота ЖК кровотечений составила 10–15 %, перфораций 6–20 %, пенетраций – 15 %, стеноза привратника и ДПК – 6–15 % [2]. Особенно это актуально у лиц молодого возраста, когда переоцениваются возможности молодого организма и присутствует легкомысленное отношение к болезни и своему здоровью. Этим можно объяснить позднее обращение за медицинской помощью.

Цель нашего исследования – выявить клинические особенности больных язвенной болезнью двенадцатиперстной кишки молодого возраста в сравнении с другими возрастными группами.

Материалы и методы исследования

Обследовано 265 больных, страдающих язвенной болезнью двенадцатиперстной кишки (ЯБДПК) в стадии обострения. Основную группу составили больные ЯБДПК молодого возраста (18–45 лет) – 1 группа – 139 человек. Средний возраст больных составил 21 ± 2,3 года. Группы сравнения (2 группа) составили пациенты с ЯБДПК среднего возраста (46–65 лет) – 71 пациент, 3 группу представили лица пожилого возраста (66–75 лет) – 55 больных. Обследование пациентов проводилось в период обострения заболевания.

Диагнозы заболеваний были верифицированы в соответствии со стандартами диагностики 2009 г., в соответствии с которым всем больным была проведена эзофагодуоденоскопия с биопсией слизистой оболочки со дна и краев язвы, а также со дна и тела желудка. В связи с тем, что Н руlori выявляется более чем у 90 % больных ЯБДК [1, 3, 4, 6], его определение проводилось морфологическим и серологическим методами и не представляло особого значения для настоящего исследования. Всем больным было проведено анкетирование по специально разработанной нами анкете, в которой детально отмечались основные клинические симптомы болезни. Статистическая обработка данных проведена с использованием пакета прикладных программ PASW Statistics 18.

Результаты исследования и их обсуждение

Нами проведено исследование, которое позволило выявить ряд клинических особенностей течения ЯБДПК у лиц молодого возраста в сравнении с пациентами других возрастных групп.

В табл. 1 представлен половозрастной состав групп сравнения, из которой видно, что мужчины преобладают во всех возрастных группах. Причем в группе молодого возраста мужчины преобладают более чем в 6 раз.

Таблица 1

Распределение больных в группах сравнения по полу и возрасту

Группы | 1 группа 18–45 лет | 2 группа 46–65 лет | 3 группа 66–75 лет |

Мужчины | 120 86,3 % | 48 67,7 % | 34 61,8 % |

Женщины | 19 13,7 % | 23 32,4 % | 21 38,2 % |

Всего | 139 100 % | 71 100 % | 55 100 % |

Мужчины / женщины | 6,3/1 | 2,1/1 | 1,6/1 |

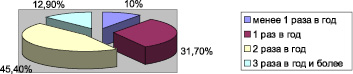

Язвенный анамнез заболевания у молодых составил в среднем 3,2 года. Большинство больных этой группы страдали заболеванием в течение 3–5 лет (50,4 %), начало заболевания у части больных ЯБДПК (20,4 %) пришлось на пубертатный период. Язвенная болезнь беспокоила более 5 лет 30,9 % пациентов, менее 3 лет – 18,7 % (рис. 1).

Рис. 1. Распределение больных ЯБДПК молодого возраста по длительности заболевания

Язвенная болезнь – это рецидивирующее заболевание, имеющее сезонную периодичность обострений в весенне-осенний период. У пациентов 1 группы такая сезонность была выявлена у 81,3 ± 3,0 % больных. Преобладающее большинство лиц молодого возраста отмечали обострение осенью 50,9 ± 3,8 %, меньшая часть – весной 38,6 ± 3,7 %. Гораздо реже беспокоили летние 4,1 ± 1,5 % и зимние обострения 16,9 ± 2,9 %.

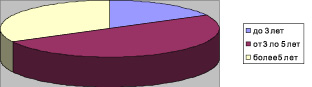

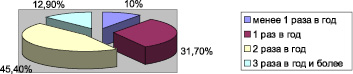

По частоте обострений в год пациенты распределялись следующим образом:

1 раз в год – 31,7 %, 2 раза в год – 45,4 %. У 10 % больных язвенная болезнь протекала с редкими обострениями (менее 1 раза в год).

Выделялась и группа больных с частыми обострениями (3 раза в год и более), которая составила 12,9 %.

Рис. 2. Частота обострений язвенной болезни у лиц молодого возраста

У части обследованных 1 группы в анамнезе имелись осложнения язвенной болезни: желудочно-кишечные кровотечения 2,9 %, перфорация 1,4 % с последующим экстренным хирургическим вмешательством и пилоростеноз 1–2 степени 2,9 %.

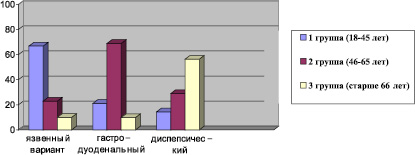

По степени выраженности и характеру клинических проявлений можно выделить 3 варианта течения ЯБДПК:

1 вариант. Язвенный вариант с выраженным типичным болевым синдромом, основным клиническим проявлением которого является болевой синдром с четкой связью с приемом пищи: интенсивные поздние голодные боли, возникающие через 1,5–2 часа после еды, ночные боли. Диспепсические проявления в виде изжоги, запоров. В наших исследованиях у лиц молодого возраста преобладал этот клинический вариант язвенной болезни (66,9 ± 4,0 %).

2 вариант. Гастродуоденальный вариант характеризовался менее выраженным болевым синдромом без четкой связи с приемами пищи. Боли носили длительный, постоянный ноющий характер, локализовались в области 12-перстной кишки. Диспепсический синдром проявлялся отрыжкой воздухом, вздутием живота, нестабильным стулом. В группе больных молодого возраста такая клиническая картина отмечалась у 23,0 ± 3,6 % пациентов.

3 вариант. Диспепсический вариант характеризовался преобладанием у больных жалоб диспепсического характера, таких как отрыжка воздухом, вздутие живота, нестабильный стул. Болевой синдром при таком варианте слабо выражен и непостоянен. Диспепсический вариант ЯБДПК наблюдался у 10,0 ± 2,5 % больных молодого возраста.

У больных ЯБДПК 1 группы (18–45 лет) преобладал именно 1 вариант клинических проявлений:

- Выраженный болевой синдром с интенсивными болями, локализующимися в пилородуоденальной зоне 66,2 ± 1,7 % или эпигастрии,

- Боли, возникающие натощак, через 1,5-2 часа после еды 79,1 ± 1,2 %

- Ночные боли 48,2 ± 1,7 %

- Боли, иррадиирующие в спину 18,4 ± 1,3 % и правое подреберье 13,5 ± 1,2 %

Однако встречались пациенты с нехарактерной симптоматикой: 23,6 ± 1,2 % без типичного болевого синдрома, с локализацией болей в эпигастрии, без четкой связи с приемом пищи. У 8,8 ± 0,97 больных болевые проявления были нерегулярными, слабой интенсивности.

Диспепсический синдром присутствовал практически в той или иной степени у всех больных молодого возраста. В 8,9 ± 2,27 % язвенная болезнь ДПК проявлялась лишь симптомами желудочной и кишечной диспепсии.

Преобладала желудочная диспепсия: на изжогу жаловались 62,1 ± 1,7 % пациентов, отрыжка воздухом беспокоила 44,9 ± 1,7 % больных, тошнота присутствовала у 18,3 % респондентов. Часть больных 13,1 ± 1,1 % ссылались на рвоту, которая приносила облегчение. Сухость и горечь во рту беспокоила 15,3 ± 1,1 % пациентов. Изменение стула с преобладанием запоров наблюдалось у 48,2 ± 1,7 % больных молодого возраста.

У больных 2 группы преобладал «гастродуоденальный» вариант клинических проявлений. 69 % ± 5,49 % беспокоили постоянные ноющие боли в эпигастрии, в области ДПК, диспепсические проявления. Выраженный болевой синдром в этой группе был характерен для 21,1 ± 4,84 % больных. Третий вариант клинической картины встречался у 9,8 ± 3,53 % пациентов группы сравнения.

Рис. 3. Распределение клинических вариантов течения язвенной болезни в различных возрастных группах

Старшая возрастная группа (3 группа) пациентов характеризовалась более умеренными клиническими проявлениями в целом. Доминирующим клиническим синдромом явился диспепсический синдром у 56,4 ± 6,69 %. Диспепсия характеризовалась отрыжкой воздухом, горечью во рту, тошнотой, «кашицеобразным» стулом или склонностью к запорам. Такое разнообразие диспептических проявлений, вероятно, связано с различными сопутствующими заболеваниями органов брюшной полости у возрастных больных. По второму клиническому варианту заболевание протекало у 29,1 ± 6,12 % больных этой группы. Выраженный «язвенный» вариант с характерным болевым синдромом в данной группе встречался у 14,5 ± 4,75 % пациентов.

Диспепсический вариант клинических проявлений у пациентов 3 группы характеризовался различными симптомами как желудочной, так и кишечной диспепсии. Преобладали жалобы на гиперсаливацию – 18,2 %, отрыжку – 62,9 %, тошноту – 15,8 %, тяжесть в эпигастрии после приема пищи – 44,5 %, изжогу – 25,8 %, вздутие живота – 42,3 %, нестабильность стула – 17,2 %.

Выводы

Таким образом, преобладающее большинство больных ЯБДПК молодого возраста составили мужчины. Больные 1 возрастной группы имели относительно небольшой язвенный анамнез (до 5 лет) с довольно частыми обострениями 1 раз в год (31,6 %) и 2 раза в год (45,6 %). Клинические проявления ЯБДПК у лиц молодого возраста характеризовались преобладанием выраженной язвенной симптоматики с типичным болевым синдромом и характерной локализацией, желудочной диспепсией.

В более старших возрастных группах не отмечено четкого гендерного преобладания среди больных. Клиническая симптоматика язвенной болезни характеризовалась у них менее выраженным болевым синдромом, различной локализацией и диспепсией по билиарному и панкреатическому типу.

Рецензенты:

Фаизова Л.П., д.м.н., профессор кафедры терапии и общеврачебной практики с курсом гериатрии ИПО, ГБОУ ВПО «Башкирский государственный медицинский университет» Минздрава России, г. Уфа;

Кильдибекова Р.Н., д.м.н., профессор кафедры мобилизационной подготовки здравоохранения и медицины катастроф, ГБОУ ВПО «Башкирский государственный медицинский университет» Минздрава России, г. Уфа.

Работа поступила в редакцию 01.04.2014.

Библиографическая ссылка

Курамшина О.А. ОСОБЕННОСТИ КЛИНИЧЕСКОГО ТЕЧЕНИЯ ЯЗВЕННОЙ БОЛЕЗНИ ДВЕНАДЦАТИПЕРСТНОЙ КИШКИ У ЛИЦ МОЛОДОГО ВОЗРАСТА // Фундаментальные исследования. – 2014. – № 4-3. – С. 542-545;

URL: https://fundamental-research.ru/ru/article/view?id=33956 (дата обращения: 14.07.2020).

Предлагаем вашему вниманию журналы, издающиеся в издательстве «Академия Естествознания»

(Высокий импакт-фактор РИНЦ, тематика журналов охватывает все научные направления)

Источник

В. А. Ступин, доктор медицинских наук, профессор

Г. О. Смирнова

С. В. Силуянов, кандидат медицинских наук

Е. А. Страдымова, Л. Е. Мишулин

РГМУ, Москва

ГНПП «Исток-Система», Фрязино

Рост числа больных пожилого возраста с язвенной болезнью и ее осложнениями, увеличение в структуре заболевания язв больших и гигантских размеров, длительные сроки рубцевания представляют серьезную проблему в выборе метода лечения заболевания.

Особенности функциональных и морфологических изменений при язвенной болезни, такие как уменьшение секреторной активности желудка, преобладание атрофических форм гастрита, выраженные нарушения микроциркуляции в пожилом возрасте требуют дальнейшего изучения и систематизации для создания лечебно-диагностического алгоритма и прогнозирования течения заболевания.

В клинике госпитальной хирургии № 1 РГМУ за 1997-1999 годы обследовано и пролечено более 2564 больных с язвенной болезнью желудка и двенадцатиперстной кишки, из них больных пожилого и старческого возраста — 13,6%. В отношении пациентов с язвенным поражением ЖКТ применялась стандартная схема обследования, в которую входили современные методы инструментальной и рентгенологической диагностики. При ЭГДС выполнялась биопсия из язвы и слизистой антрального и фундального отделов желудка для морфологического изучения материала, а при рентгеновском исследовании — рельеф слизистой и моторно-эвакуаторная функция желудка и двенадцатиперстной кишки.

Помимо этого использовались современные методы исследования секреторной активности желудка аппаратами «Гастроскан-5М» и «Гастроскан-24М». Обследование включало следующие этапы: базальное исследование в течение 30 минут, базальный щелочной тест, субмаксимальная стимуляция гистамином или пентагастрином, щелочной тест после стимулятора. Суточный мониторинг рН желудка трехэлектродным зондом проводился больным с язвенным кровотечением для оценки эффективности антисекреторной терапии либо для индивидуального подбора схемы консервативного лечения. При расшифровке полученных данных оценивали ряд цифровых показателей: индекс агрессии — средние значения логарифма концентрации водородных ионов в различные периоды обследования, щелочное время и индекс ощелачивания во время проведения щелочных тестов; индекс соотношения — отношение значений рН в теле желудка и антральном отделе; количество эпизодов дуоденогастрального рефлюкса (ДГР) в различные периоды.

Средний возраст в обследуемой группе был 69±5,7 лет. Язвенная болезнь с локализацией в желудке наблюдалась у 35,6% больных, двенадцатиперстной кишки — 56,9% и острые язвы — у 7,5%, причем острые язвы в желудке локализовались у 24 92,3% больных. В соответствии с классификацией А. Джонсона (1965) язвенная болезнь желудка I типа была выявлена 55,5%, II типа — 27%, и III типа — 17,5% больных.

Согласно кислотно-пептической теории, в основе язвообразования лежит прежде всего нарушение равновесия между состоянием защитных факторов, определяющих резистентность гастродуоденальной слизистой, и факторов агрессии.

В пожилом возрасте возрастает агрессивная роль нарушений гастродуоденальной моторики. Одним из проявлений этих факторов агрессии служит дуоденогастральный рефлюкс (ДГР). Выделяют две формы ДГР: физиологический, который является дополнительным фактором нейтрализации соляной кислоты, и патологический, осуществляющий активацию пепсиногена даже в условиях отсутствия соляной кислоты. В пожилом возрасте патологический ДГР встречается у 45% больных. При попадании желчных кислот в просвет желудка в условиях задержки обратной эвакуации, особенно в голодный или межпищеварительный периоды, реализуется феномен обратной диффузии ионов водорода, который играет важную роль в язвообразовании. Вероятно, этим можно объяснить увеличение количества сочетанных язв в желудке и двенадцатиперстной кишке в пожилом возрасте.

Показатели секреторной активности желудка по данным рН-метрии различаются среди молодых и пожилых.

В группу «здоровых» больных были отобраны пациенты, которые не имели характерных для язвенной болезни жалоб, анамнеза и язвенного поражения при ЭГДС с морфологическим исследованием слизистой. В группу молодого возраста попали также пациенты 20—40 лет с язвенной болезнью или неязвенной диспепсией.

Полученные результаты показали, что у больных пожилого возраста индекс агрессии и интенсивность кислотопродукции значительно ниже, чем в молодом возрасте, а защитная функция антрума нарушена больше, о чем свидетельствует величина индекса соотношения — она превышает 1, в то время как в норме составляет 0,3-0,7 ед.

Интересные результаты получены при сравнении морфологических данных исследования слизистой оболочки желудка.

В группе относительно здоровых пациентов пожилого возраста степень выраженности активного гастрита значительно ниже, преобладает атрофия слизистой антрального отдела желудка и часто наблюдается кишечная метаплазия. Инфицированность Нр не более 10%.

При язвенной болезни в пожилом возрасте активный гастрит наблюдается более чем в половине случаев, однако при язве двенадцатиперстной кишки отсутствуют атрофия и кишечная метаплазия, а инфицированность Нр встречается более чем у половины больных. При язве желудка преобладают явления атрофии и кишечной метаплазии в антральном отделе, а инфицированность Нр выявлена в 13,5% случаев. Наличие атрофии в фундальном отделе желудка (у 37-40% у наших больных) говорит о несостоятельности факторов защиты, является прогностически неблагоприятным признаком и встречается у 75-80% больных с гигантскими и труднорубцующимися язвами.

Таким образом, в пожилом и молодом возрасте язвенная болезнь двенадцатиперстной кишки характеризуется сходными морфологическими изменениями, что свидетельствует о сохраненной функциональной активности желудка. При язвенной болезни желудка у пожилых снижены функциональные и морфологические показатели, что может привести к малигнизации.

Проанализировав полученные результаты, можно выделить критерии прогноза течения язвенной болезни в пожилом возрасте. Мы разделили их на факторы агрессии, факторы неполноценной защиты слизистой и провоцирующие факторы (сопутствующая патология), представленные на рисунке.

Сопоставив клиническое течение язвенной болезни с критериями прогноза, мы выявили определенную закономерность, согласно которой у больных без язвенного анамнеза с сочетанием трех форм сопутствующей патологии наблюдается высокий риск появления острых язв в желудке или двенадцатиперстной кишки.

При наличии язвенного анамнеза и сочетании двух форм сопутствующей патологии с одним из факторов агрессии появляется риск осложненного течения язвенной болезни. Наиболее частыми осложнениями при этом являются перфорация язвы или кровотечение.

Если у больных течение язвенной болезни связано с факторами неполноценной защиты слизистой оболочки и сочетается с двумя и более сопутствующими заболеваниями, то мы наблюдаем язвенные поражения больших и гигантских размеров. Другой особенностью в этой группе пожилых больных является длительное рубцевание этих язв и резистентность к консервативному лечению.

Литература

1. Аруин Л. И., Капуллер Л. Л., Исаков В. А. Морфологическая диагностика болезней желудка и кишечника. М.: Триада-Х, 1998.

2. Аруин Л. И., Саркисов Д. С., Кубышкин В. А. Клинико-морфологические особенности гигантских язв желудка // Арх. патол. 1994. № 3. С. 13-19.

| Факторы агрессии | Факторы защиты |

| Гиперпродукция НСL и пепсина | Адекватная ощелачивающая функция антрального отдела желудка |

| Тканевая гипоксия, нарушения микроциркуляции, ишемия слизистой оболочки желудка | Достаточное кровообращение слизистой оболочки желудка |

| Инвазия Нelycobacter рylori | Нормальное состояние местного иммунитета, секреция лизолецитина, IgA, IgM, простагландинов |

| Нарушения гастродуоденальной моторики (патологический ДГР, нарушения эвакуации из желудка) | Антродуоденальный кислотный тормоз (механизм ингибиции кислоты в 12 перстной кишке) |

Источник