Теория павловского о природной очаговости паразитарных болезней

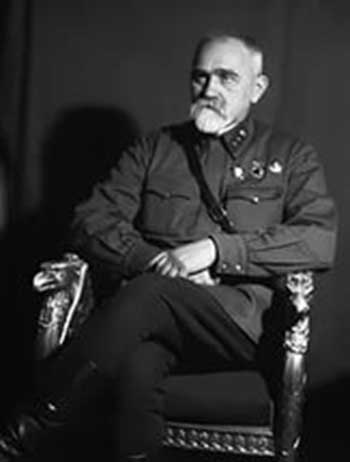

УЧÐÐÐÐ ÐÐÐÐÐÐÐÐÐ Ð. Ð. ÐÐÐÐÐÐСÐÐÐÐ Ð ÐÐ ÐÐ ÐÐÐÐÐ ÐЧÐÐÐÐÐСТРТРÐÐСÐÐССÐÐÐЫХ ÐÐÐÐÐÐÐÐ

Â

Ðногие инвазионнÑе и инÑекÑионнÑе болезни, возбÑдиÑели коÑоÑÑÑ Ð¿Ð°ÑазиÑиÑÑÑÑ Ñ Ð´Ð¸ÐºÐ¸Ñ Ð¶Ð¸Ð²Ð¾ÑнÑÑ , пÑедÑÑавлÑÑÑ Ð¾Ð¿Ð°ÑноÑÑÑ Ð´Ð»Ñ ÑелÑÑÐºÐ¾Ñ Ð¾Ð·ÑйÑÑвеннÑÑ Ð¶Ð¸Ð²Ð¾ÑнÑÑ Ð¸ Ñеловека. Ðни Ð¿Ð°Ð·Ð²Ð°Ð½Ñ Ð. Ð. ÐавловÑким пÑиÑодпо-оÑаговÑми заболеваниÑми и ÑÐ°Ð·Ð´ÐµÐ»ÐµÐ½Ñ Ð½Ð° две гÑÑппÑ.

Â

ÐозбÑдиÑели пеÑвой гÑÑÐ¿Ð¿Ñ Ð±Ð¾Ð»ÐµÐ·Ð½ÐµÐ¹ пеÑедаÑÑÑÑ Ð¾Ñ Ð±Ð¾Ð»Ñного живоÑного (доноÑа) к здоÑÐ¾Ð²Ð¾Ð¼Ñ (ÑеÑипиенÑÑ) пÑи помоÑи ÑпеÑиÑиÑеÑÐºÐ¸Ñ Ð¿ÐµÑеноÑÑиков (кÑовоÑоÑÑÑÐ¸Ñ Ð½Ð°ÑекомÑÑ Ð¸ клеÑей), поÑÑÐ¾Ð¼Ñ Ð²ÑзÑваемÑе ими Ð·Ð°Ð±Ð¾Ð»ÐµÐ²Ð°Ð½Ð¸Ñ Ð½Ð°Ð·ÑваÑÑÑÑ ÑÑанÑмиÑÑивнÑми (ÑÑанÑмиÑÑÐ¸Ñ — пеÑедаÑа).

Â

ÐÑиÑÐ¾Ð´Ð½Ð°Ñ Ð¾ÑаговоÑÑÑ ÑÑанемпÑÑпвпÑÑ Ð±Ð¾Ð»ÐµÐ·Ð½ÐµÐ¹ — Ñвление, когда возбÑдиÑелÑ, ÑпеÑиÑиÑеÑкий его пеÑеноÑÑик и живоÑное (ÑезеÑвÑаÑÑ Ð²Ð¾Ð·Ð±ÑдиÑелÑ) в ÑеÑепие ÑÐ¼ÐµÐ½Ñ ÑÐ²Ð¾Ð¸Ñ Ð¿Ð¾ÐºÐ¾Ð»ÐµÐ½Ð¸Ð¸ неогÑаниÑенно долгое вÑÐµÐ¼Ñ ÑÑÑеÑÑвÑÑÑ Ð² пÑиÑоднÑÑ ÑÑловиÑÑ Ð½ÐµÐ·Ð°Ð²Ð¸Ñимо Ð¾Ñ Ð´ÐµÑÑелÑноÑÑи Ñеловека и палпÑÐ¸Ñ Ð´Ð¾Ð¼Ð°ÑÐ½Ð¸Ñ Ð¶Ð¸Ð²Ð¾ÑнÑÑ . РкаÑеÑÑве пÑимеÑа ÑÑанÑмиÑÑивного пÑиÑодпо-оÑагового Ð·Ð°Ð±Ð¾Ð»ÐµÐ²Ð°Ð½Ð¸Ñ Ð¼Ð¾Ð¶Ð½Ð¾ назваÑÑ Ð±Ð¾ÑÑеллпоз, пли ÑпиÑÐ¾Ñ ÐµÑоз пÑиÑ, пÑи коÑоÑом ÑпеÑиÑиÑеÑким пеÑеноÑÑиком боÑÑелпй (ÑпиÑÐ¾Ñ ÐµÑ) ÑвлÑеÑÑÑ Ð¿ÐµÑÑидÑкий клеÑ, ÑаÑÑо обиÑаÑÑий в дикой пÑиÑоде, а Ñакже в пгнÑÐ¿Ð¸ÐºÐ°Ñ .

Â

ÐÐ»Ñ Ð²ÑоÑой гÑÑÐ¿Ð¿Ñ Ð¿ÑиÑодпо-оÑаговÑÑ (пеÑÑанÑмиÑÑивнÑÑ ) болезней Ñ Ð°ÑакÑеÑен алименÑаÑнÑй пÑÑÑ Ð·Ð°ÑÐ°Ð¶ÐµÐ½Ð¸Ñ (оппÑÑоÑÑ Ð¾Ð·, алÑвеококкоз, ÑÑÐ¸Ñ Ð¸Ð½ÐµÐ»Ð»ÐµÐ· и дÑÑгие голÑмппÑозÑ). ÐÑи ÑÑÐ¸Ñ Ð·Ð°Ð±Ð¾Ð»ÐµÐ²Ð°Ð½Ð¸ÑÑ ÑакÑоÑами пеÑедаÑи заÑазного наÑала ÑвлÑÑÑÑÑ ÐºÐ¾Ñм, вода, поÑва.

Â

СледÑÐµÑ Ð´Ð¸ÑÑеÑенÑиÑоваÑÑ Ð¿ÑиÑоднÑй и ÑпианÑÑопнÑй оÑаги, а Ñакже оÑаговое ÑаÑпÑоÑÑÑаненно инвазионнÑÑ Ð±Ð¾Ð»ÐµÐ·Ð½ÐµÐ¹.

Â

ÐÑиÑоднÑй оÑаг — ÑÑаÑÑок ÑеÑÑиÑоÑии (неÑедко в Ñайге, ÑÑндÑе, полÑпÑÑÑÑне) опÑеделенного геогÑаÑиÑеÑкого ландÑаÑÑа, на коÑоÑом ÑложилиÑÑ Ð¾Ð¿ÑеделеннÑе межвидовÑе взаимооÑноÑÐµÐ½Ð¸Ñ Ð¼ÐµÐ¶Ð´Ñ Ð²Ð¾Ð·Ð±ÑдиÑелем болезни, живоÑнÑми — ноÑиÑелÑми заÑазного наÑала, воÑпÑиимÑивÑми живоÑнÑми пÑи налиÑии благопÑиÑÑнÑÑ ÑÑловий впеганей ÑÑÐµÐ´Ñ (напÑимеÑ, оÑаг алÑвеококкоза в ÑÑндÑе).

Â

СинанÑÑопнÑй оÑаг (гÑеÑ. syn — вмеÑÑе, ÑÑдом, anthropos — Ñеловек) — ÑÑаÑÑок ÑеÑÑиÑоÑии (наÑеленнÑй пÑнкÑ), на коÑоÑом ноÑиÑелÑми возбÑдиÑÐµÐ»Ñ Ð±Ð¾Ð»ÐµÐ·Ð½Ð¸ ÑвлÑÑÑÑÑ Ð´Ð¾Ð¼Ð°Ñние п некоÑоÑÑе дикпе живоÑнÑе, ÑвÑзаннÑе в Ñвоем ÑÑÑеÑÑвовании Ñ Ð´ÐµÑÑелÑноÑÑÑÑ Ñеловека (оÑаг неоаÑкаÑидоза в опÑеделенном Ñеле).

Â

ÐÑи попадании в пÑиÑоднÑй оÑаг домаÑÐ½Ð¸Ñ Ð¶Ð¸Ð²Ð¾ÑнÑÑ Ð¸ Ñеловека пеÑеноÑÑики могÑÑ Ð·Ð°ÑазиÑÑ Ð¸Ñ ÑÑанÑмиÑÑивнÑми болезнÑми. Ðозможна Ñакже ÑиÑкÑлÑÑÐ¸Ñ Ð·Ð°Ñазного наÑала из ÑинанÑÑопного в пÑиÑоднÑй оÑаг. ÐÐµÐ¾Ð±Ñ Ð¾Ð´Ð¸Ð¼Ð¾ ÑвоевÑеменно вÑÑвлÑÑÑ Ð¿ÑиÑоднÑе оÑаги заболеваний. Ðадо пÑедоÑвÑаÑаÑÑ ÑиÑкÑлÑÑÐ¸Ñ Ð¸Ð½Ð²Ð°Ð·Ð¸Ð¾Ð½Ð½Ð¾Ð³Ð¾ наÑала Ð¼ÐµÐ¶Ð´Ñ Ð¿ÑиÑоднÑми и ÑинанÑÑопнÑми оÑагами.

Â

УÑение о пÑиÑодной оÑаговоÑÑи ÑÑанÑмиÑÑивнÑÑ Ð±Ð¾Ð»ÐµÐ·Ð½ÐµÐ¹ Ð¸Ð¼ÐµÐµÑ Ð±Ð¾Ð»ÑÑое веÑеÑинаÑное и медиÑинÑкое знаÑение. Ðно ÑвлÑеÑÑÑ ÑеоÑеÑиÑеÑкой оÑновой Ð´Ð»Ñ Ð¾ÑганизаÑии и пÑакÑиÑеÑкого оÑÑÑеÑÑÐ²Ð»ÐµÐ½Ð¸Ñ ÑÑÑекÑивнÑÑ Ð¿ÑоÑилакÑиÑеÑÐºÐ¸Ñ Ð¸ оздоÑовиÑелÑнÑÑ Ð¼ÐµÑопÑиÑÑий пÑоÑив ÑÑой гÑÑÐ¿Ð¿Ñ Ð¸Ð½ÑекÑионнÑÑ Ð¸ инвазионнÑÑ Ð·Ð°Ð±Ð¾Ð»ÐµÐ²Ð°Ð½Ð¸Ð¹.

ÐÐ¾Ñ Ð¾Ð¶Ð¸Ð¹ маÑеÑиал по Ñеме:

Источник

Многие

инвазионные и инфекционные болезни,

возбудители которых паразитируют у

диких животных, представляют опасность

для сельскохозяйственных животных и

человека. Они пазваны Е. Н. Павловским

природпо-очаговыми заболеваниями и

разделены на две группы.

Возбудители

первой группы болезней передаются от

больного животного (донора) к здоровому

(реципиенту) при помощи специфических

переносчиков (кровососущих насекомых

и клещей), поэтому вызываемые ими

заболевания называются трансмиссивными

(трансмиссия — передача).

Природная

очаговость транемпсспвпых болезней —

явление, когда возбудитель, специфический

его переносчик и животное (резервуары

возбудителя) в течепие смены своих

поколении неограниченно долгое время

существуют в природных условиях

независимо от деятельности человека и

палпчия домашних животных. В качестве

примера трансмиссивного природпо-очагового

заболевания можно назвать борреллпоз,

пли спирохетоз птиц, при котором

специфическим переносчиком боррелпй

(спирохет) является персидский клещ,

часто обитающий в дикой природе, а также

в пгнчпиках.

Для

второй группы природпо-очаговых

(петрансмиссивных) болезней характерен

алиментарный путь заражения (оппсторхоз,

альвеококкоз, трихинеллез и другие

гольмпптозы). При этих заболеваниях

факторами передачи заразного начала

являются корм, вода, почва.

Следует

дифференцировать природный и спиантропный

очаги, а также очаговое распространенно

инвазионных болезней.

Природный

очаг — участок территории (нередко в

тайге, тундре, полупустыне) определенного

географического ландшафта, на котором

сложились определенные межвидовые

взаимоотношения между возбудителем

болезни, животными — носителями заразного

начала, восприимчивыми животными при

наличии благоприятных условий впеганей

среды (например, очаг альвеококкоза в

тундре).

Синантропный

очаг (греч. syn — вместе, рядом, anthropos —

человек) — участок территории (населенный

пункт), на котором носителями возбудителя

болезни являются домашние п некоторые

дикпе животные, связанные в своем

существовании с деятельностью человека

(очаг неоаскаридоза в определенном

селе).

При

попадании в природный очаг домашних

животных и человека переносчики могут

заразить их трансмиссивными болезнями.

Возможна также циркуляция заразного

начала из синантропного в природный

очаг. Необходимо своевременно выявлять

природные очаги заболеваний. Надо

предотвращать циркуляцию инвазионного

начала между природными и синантропными

очагами.

Учение

о природной очаговости трансмиссивных

болезней имеет большое ветеринарное и

медицинское значение. Оно является

теоретической основой для организации

и практического осуществления эффективных

профилактических и оздоровительных

мероприятий против этой группы

инфекционных и инвазионных заболеваний.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

Источник

Среди диких животных встречаются инвазионные, вирусные и инфекционные болезни, возбудители которых бывают патогенными как для сельскохозяйственных животных, так и для человека. Е. Н. Павловский назвал их природно-очаговыми. Последние он делит на облигатно-трансмиссивные (возбудитель передается специфическим переносчиком) и на факультативно-трансмиссивные (возбудитель передается как через специфического переносчика, так к через воду, почву и другие факторы внешней среды).

Понятию природной очаговости трансмиссивных болезней академик Е. Н. Павловский дает следующее определение: «Это явление, когда возбудитель, специфический его переносчик и животные — резервуары возбудителя в течение смены своих поколений неограниченно долгое время существуют в природных условиях, вне зависимости от человека как по ходу своей уже прошедшей эволюции, так и в настоящий ее период».

Природно-очаговая болезнь может иметь очаг и в зоне деятельности человека. Объясняется это тем, что некоторые виды млекопитающих и птиц — носители возбудителей природно-очаговых болезней — обитают в помещениях для животных и человека, например, воробьи, ласточки, мышевидные грызуны гнездятся в постройках для скота и птицы. Таких животных называют синантропными. Природно-очаговые болезни становятся резервуаром возбудителя инвазии для домашних животных в том случае, если они будут перемещены на территорию обитания диких животных при наличии промежуточных хозяев или переносчиков.

Природный очаг болезни — это участок территории, которому свойствен определенный биогеоценоз, то есть совокупность растений и животных, населяющих определенную среду обитания с более или менее однородными условиями жизни. Кроме индифферентных сочленов, к компонентам биоценоза относят животных — носителей возбудителей болезни, которые являются донорами для кровососущих клещей или насекомых. А известно, что различные кровососущие насекомые (слепни, комары, блохи и др.) и клещи в дальнейшем становятся переносчиками возбудителя от больного животного здоровому.

Учение о природной очаговости болезней Е. Н. Павловский впервые разрабатывал на примере болезней человека: лейшманиоза (пендинской язвы), распространенной в Каракумах, и клещевого энцефалита в тайге Дальнего Востока. Выезжая в экспедиции, ученые обратили внимание, что люди заболевали в совершенно необитаемых местах пустыни, где жили только дикие животные и различные кровососущие насекомые.

При дальнейших исследованиях кожного лейшманиоза было установлено, что его возбудителем (Leishmania tropica) бывают заражены грызуны (большая песчанка, краснохвостая песчанка, тонкопалый суслик, хомячок, пеструшка и др.). Переносчики-москиты живут тут же в норах грызунов. Поэтому циркуляция лейшманий осуществляется в очень тесном кругу. Москит, нападая на грызуна, воспринимает лейшманий, последние развиваются в его теле, а затем при следующем нападении москит вводит их восприимчивому хозяину. Такой круговорот лейшманий между грызунами и москитами происходит бесконечно. Природный очаг может быть источником заражения человека и домашних животных, если неиммунные особи проникают на данную территорию в то время, когда на ней находятся инфицированные возбудителем голодные переносчики.

В настоящее время учение о природной очаговости распространяется на протозоонозные болезни (лейшманиоз, сонная болезнь в Африке, токсоплазмоз), бактериозы (чума, туляремия, листериоз и др.), спирохетозы (клещевые возвратные тифы, клещевые спирохетозы), риккетсиозы (лихорадка Скалистых гор, марсельский сыпной тиф и др.), вирусы — клещевые (таежный) и комариные (японский) энцефалиты, бешенство, пситтакоз и орнитозы. «Несомненно, — писал Павловский, — что и среди гельминтозов имеются формы с природной очаговостью».

На современном этапе, когда ставится вопрос об искоренении возбудителей одних гельминтозов человека и сельскохозяйственных животных и резкого снижения других, необходимо знание деталей биологии этих гельминтов, особенностей эпидемиологии и эпизоотологии в данных конкретных условиях. Сведения об очагах инвазии в природе и знания путей циркуляции инвазионного начала между природным и синантропным очагами являются в ряде случаев основой для разработки конкретных оздоровительных мероприятий.

Наибольшее число работ посвящено изучению природных очагов трихинеллеза, эхинококкоза, альвеококкоза и дифиллоботриоза. Первичные очаги трихинеллеза находятся в природе, а вторичные — в биоценозах, связанных с человеком. При эхинококкозе заражение происходит исключительно в синантропных очагах, и лишь в отдельных местах отмечают природные очаги этого гельминтоза, в то время как альвеококкоз является типичным природно-очаговым заболеванием. При альвеококкозе, имеющем природные очаги в Сибири, дефинитивными хозяевами являются песцы, лисицу, волки, а промежуточными — различные грызуны, главным образом полевки; человек и собака заражаются только в природном очаге. Природные очаги выявлены также при описторхозе, дифиллоботриозе и некоторых гельминтозах птиц.

Природные очаги могут иметь одного или нескольких возбудителей инвазионной болезни. В составе биоценоза может существовать один или несколько видов доноров возбудителя и их переносчиков. При многих болезнях ведется активная борьба с природными очагами. При этом воздействие оказывается или на территорию очага, или на биоценоз, а в отдельных случаях и на реципиентов, с применением иммунизации, различных отпугивающих средств, дыма, сеток и др.

Источник: Под ред. К.И. Абуладзе. Паразитология и инвазионные болезни сельскохозяйственных животных. «Колос». Москва. 1975

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Источник

Популяция животных отдельных видов, занимающая естественный участок ландшафта, находится в тесном контакте с флорой и фауной (биоценоз), непосредственно связана с ними и зависит от среды обитания, что в комплексе составляет биогеоценоз.

Популяция животных отдельных видов, занимающая естественный участок ландшафта, находится в тесном контакте с флорой и фауной (биоценоз), непосредственно связана с ними и зависит от среды обитания, что в комплексе составляет биогеоценоз.

В 1930—1940 гг. ученые, изучая эпидемиологию и эпизоотологию различных болезней человека и животных во многих регионах страны, обнаружили ряд инфекционных и инвазионных болезней в дикой природе, с которой ранее человек не имел контакта. Е. Н. Павловский с сотрудниками разработал на примере заболеваний человека учение о природной очаговости болезней. Например, в Каракумах — это лейшманиоз (возбудитель — жгутиковые простейшие), в тайге Дальнего Востока — клещевой энцефалит (возбудитель — вирус). Возбудителем лейшманиоза (Leischmania tropica) в естественных ландшафтах Каракумов были заражены грызуны (хомяк, большая песчанка, пеструшка и др.) — природный резервуар. Этот возбудитель среди грызунов передается только при помощи кровососущих насекомых — москитов, обитающих в норках грызунов. При нападении они высасывают кровь вместе с паразитами. В дальнейшем в теле насекомых простейшие развиваются и при повторном нападении на животных москиты инокулируют возбудителей в организм грызунов Таким образом, подобный род пассажа возбудителя между грызунами и москитами происходит в течение ряда лет, пока не изменится порядок существования тех или иных компонентов биогеоценоза.

Природная очаговость установлена для многих инвазионных и инфекционных болезней в ряде стран Европы. Например, в Югославии — очаги клещевого энцефалита, Польше — лептоспироза, Болгарии — Ку-лихорадки, марсельской лихорадки, лептоспироза, бруцеллеза, туляремии.

Для многих возбудителей болезней резервуарами могут служить домашние животные, синантропные грызуны и птицы. Так, Ку-лихорадка, обнаруженная в 33 районах Болгарии, встречалась у коров, коз, овец, мулов, лошадей, кур, гусей, уток и сусликов. Животные здесь были резервуарами возбудителей при заражении людей. Передача инфекции осуществляется различными путями. Из клещей-переносчиков выявлены R. sanguineus и Н. plumbeum.

Таким образом, природно-очаговая болезнь может иметь очаг и в зоне деятельности человека. Носители возбудителей болезней, так называемые синантропные носители, обитают в животноводческих постройках, вблизи жилых домов и т. д., например ласточки, воробьи, вороны, грызуны.

Большой интерес представляют такие природно-очаговые гельминтозы, как эхинококкоз, альвеококкоз, описторхоз, трихинеллез, и др. Во многих районах Севера между рыбой и дикими плотоядными циркулирует возбудитель описторхоза, связующим звеном служит промежуточный хозяин — пресноводный моллюск. В отдельных регионах особое значение имеет альвеококкоз, где между грызунами и дикими плотоядными существует пищевая связь. Такая же ситуация создается при трихинеллезе, когда в природе между кабанами, грызунами и хищниками есть естественная пищевая связь, а трихинеллы передаются от одного к другому из года в год. Человек заражается инвазией или инфекцией, имеющей природную очаговость, в том случае, когда он в результате своей деятельности внедряется в природный неблагополучный комплекс.

В составе учения о природной очаговости болезней Е. Н. Павловским разработана теория о трансмиссии (от лат. trans — сквозь, через) возбудителей инфекций и инвазий. Возбудители многих заболеваний передаются от больных (доноров) к здоровым (реципиентам) через укусы кровососущих насекомых и паукообразных. Примерами служат возбудители трипаносомоза верблюдов, пироплазмидозов крупного и мелкого рогатого скота, которые передаются соответственно слепнями и иксодовыми клещами. Возбудитель таежного энцефалита, Ку-лихорадки и др. передается иксодовыми клещами во время их нападения на животных и человека. Такого рода природно-очаговые инфекции и инвазии называются трансмиссивными природно-очаговыми заболеваниями. Их можно подразделить на облигатно-трансмиссивные (возбудитель передается специфическим переносчиком) и факультативно-трансмиссивные (возбудитель передается как через специфического переносчика, так и через воду, почву, корма и т. п.).

Из сказанного выше видно, что борьба с различными заболеваниями должна проводиться с учетом многих факторов, связанных с количественным составом видов возбудителей в данном биоценозе, видов доноров возбудителя и их переносчиков. Зная наиболее уязвимые звенья цепи природно-очаговых болезней, можно направить усилия специалиста на уничтожение переносчиков или доноров, а в иных случаях иммунизировать реципиентов — сельскохозяйственных животных, имеющих контакт с очагом.

Источник