Возраст больного при язвенной болезни желудка

Содержание

- Язвенная болезнь желудка

- Классификация язвенной болезни желудка

- Причины и патогенез язвенной болезни желудка

- Симптомы язвенной болезни желудка

- Диагностика язвенной болезни желудка

- Лечение язвенной болезни желудка

- Прогноз и профилактика язвенной болезни желудка

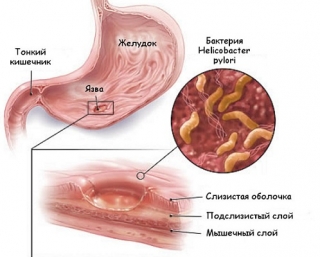

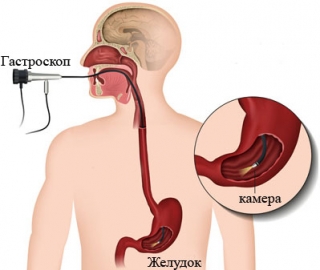

Язвенная болезнь желудка – хроническая полиэтиологическая патология, протекающая с формированием язвенных повреждений в желудке, склонностью к прогрессированию и формированию осложнений. К основным клиническим признакам язвенной болезни относят боль в области желудка и диспепсические явления. Стандартом диагностики является проведение эндоскопического исследования с биопсией патологических участков, рентгенографии желудка, выявление H. pylori. Лечение комплексное: дието- и физиотерапия, эрадикация хеликобактерной инфекции, оперативная коррекция осложнений заболевания.

Язвенная болезнь желудка

Язвенная болезнь желудка (ЯБЖ) – циклично рецидивирующая хроническая болезнь, характерным признаком которой служит изъязвление стенки желудка. ЯБЖ является наиболее распространенной патологией желудочно-кишечного тракта: по разным данным, в мире этим недугом страдают от 5 до 15% населения, причем среди жителей городов патология встречается в пять раз чаще. Многие специалисты в области гастроэнтерологии объединяют понятия язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки, что является не совсем корректным – изъязвления в 12-перстной кишке диагностируют в 10-15 раз чаще, чем язвы в желудке. Тем не менее, ЯБЖ требует тщательного изучения и разработки современных методов диагностики и лечения, так как это заболевание может приводить к развитию летальных осложнений.

Около 80% случаев первичного выявления язвы желудка приходится на трудоспособный возраст (до 40 лет). У детей и подростков язвенную болезнь желудка диагностируют крайне редко. Среди взрослого населения отмечается преобладание мужчин (женщины болеют ЯБЖ в 3-10 раз реже); но в пожилом возрасте половые различия заболеваемости сглаживаются. У женщин заболевание протекает легче, в большинстве случаев бессимптомно, редко осложняется кровотечениями и прободением.

Язвенная болезнь желудка занимает второе место среди причин инвалидизации населения (после сердечно-сосудистой патологии). Несмотря на длительный период изучения данной нозологии (более столетия), до сих пор не найдены терапевтические методы воздействия, способные остановить прогрессирование болезни и полностью излечить пациента. Заболеваемость ЯБЖ во всем мире непрерывно растет, требуя внимания терапевтов, гастроэнтерологов, хирургов.

Классификация язвенной болезни желудка

До сегодняшнего дня ученые и клиницисты всего мира не смогли достигнуть согласия в классификации язвенных дефектов желудка. Отечественные специалисты систематизируют данную патологию по следующим признакам:

- причинный фактор – ассоциированная или не связанная с H. pylori ЯБЖ, симптоматические язвы;

- локализация – язва кардии, антрального отдела или тела желудка, пилоруса; большой либо малой кривизны, передней, задней стенки желудка;

- количество дефектов – одиночная язва либо множественные изъязвления;

- размеры дефекта – малая язва (до 5 мм), средняя (до 20 мм), большая (до 30 мм), гигантская (более 30 мм);

- стадия заболевания – обострение, ремиссия, рубцевание (красный либо белый рубец), рубцовая деформация желудка;

- течение заболевания – острое (диагноз язвенная болезнь желудка установлен впервые), хроническое (отмечаются периодические обострения и ремиссии);

- осложнения – желудочное кровотечение, прободная язва желудка, пенетрация, рубцово-язвенный стеноз желудка.

Причины и патогенез язвенной болезни желудка

Основным этиологическим фактором формирования язвенной болезни желудка служит инфицирование H.pylori – более чем у 80% пациентов выявляются положительные тесты на хеликобактерную инфекцию. У 40% больных язвенной болезнью желудка, инфицированных бактерией хеликобактер, анамнестические данные указывают на семейную предрасположенность к этому заболеванию. Второй по значимости причиной формирования язвенной болезни желудка считают прием нестероидных противовоспалительных медикаментов. К более редким этиологическим факторам данной патологии причисляют синдром Золлингера-Эллисона, ВИЧ-инфицирование, заболевания соединительной ткани, цирроз печени, болезни сердца и легких, поражение почек, воздействие стрессорных факторов, которые приводят к формированию симптоматических язв.

Основное значение для формирования язвенной болезни желудка имеет нарушение баланса между защитными механизмами слизистой оболочки и воздействием агрессивных эндогенных факторов (концентрированная соляная кислота, пепсин, желчные кислоты) на фоне расстройства эвакуаторной функции ЖКТ (гиподинамия желудка, дуодено-гастральный рефлюкс и т. д.). Угнетение защиты и замедление восстановления слизистой оболочки возможно на фоне атрофического гастрита, при хроническом течении хеликобактерной инфекции, ишемии тканей желудка на фоне коллагенозов, длительном приеме НПВС (происходит замедление синтеза простагландинов, что приводит к снижению продукции слизи).

Морфологическая картина при язвенной болезни желудка претерпевает ряд изменений. Первичным субстратом возникновения язвы является эрозия – поверхностное повреждение эпителия желудка, формирующееся на фоне некроза слизистой оболочки. Эрозии обычно выявляют на малой кривизне и в пилорическом отделе желудка, дефекты эти редко бывают единичными. Размеры эрозий могут колебаться от 2 миллиметров до нескольких сантиметров. Визуально эрозия представляет собой дефект слизистой, не отличающийся по виду от окружающих тканей, дно которого покрыто фибрином. Полная эпителизация эрозии при благоприятном течении эрозивного гастрита происходит в течение 3 суток без формирования рубцовой ткани. При неблагоприятном исходе эрозии трансформируются в острую язву желудка.

Острая язва образуется при распространении патологического процесса вглубь слизистой оболочки (дальше ее мышечной пластинки). Язвы обычно единичны, приобретают округлую форму, на срезе имеют вид пирамиды. По внешнему виду края язвы также не отличаются от окружающих тканей, дно покрыто фибриновыми наложениями. Черная окраска дна язвы возможна при повреждении сосуда и образовании гематина (химическое вещество, образующееся при окислении гемоглобина из разрушенных эритроцитов). Благоприятный исход острой язвы заключается в рубцевании в течение двух недель, неблагоприятный знаменуется переходом процесса в хроническую форму.

Прогрессирование и усиление воспалительных процессов в области язвенного дефекта приводит к повышенному образованию рубцовой ткани. Из-за этого дно и края хронической язвы становятся плотными, по цвету отличаются от окружающих здоровых тканей. Хроническая язва имеет склонность к увеличению и углублению в период обострения, во время ремиссии она уменьшается в размерах.

Симптомы язвенной болезни желудка

Клиническое течение язвенной болезни желудка характеризуется периодами ремиссии и обострения. Обострению ЯБЖ свойственно появление и нарастание боли в эпигастральной области и под мечевидным отростком грудины. При язве тела желудка боль локализуется слева от центральной линии тела; при наличии изъязвления пилорического отдела – справа. Возможна иррадиация боли в левую половину груди, лопатку, поясницу, позвоночник. Для язвенной болезни желудка характерно возникновение болевого синдрома непосредственно после еды с нарастанием интенсивности в течение 30-60 минут после приема пищи; язва пилоруса может приводить к развитию ночных, голодных и поздних болей (через 3-4 часа после еды). Болевой синдром купируется прикладыванием грелки к области желудка, приемом антацидов, спазмолитиков, ингибиторов протонной помпы, блокаторов Н2-гистаминовых рецепторов.

Помимо болевого синдрома, ЯБЖ присущи обложенность языка, неприятный запах изо рта, диспепсические явления – тошнота, рвота, изжога, повышенный метеоризм, неустойчивость стула. Рвота преимущественно возникает на высоте боли в желудке, приносит облегчение. Некоторые пациенты склонны вызывать рвоту для улучшения своего состояния, что приводит к прогрессированию заболевания и появлению осложнений.

Атипичные формы язвенной болезни желудка могут проявляться болями в правой подвздошной области (по типу аппендикулярных), в области сердца (кардиальный тип), поясницы (радикулитная боль). В исключительных случаях болевой синдром при ЯБЖ может вообще отсутствовать, тогда первым признаком болезни становится кровотечение, перфорация либо рубцовый стеноз желудка, по причине которых пациент и обращается за медицинской помощью.

Диагностика язвенной болезни желудка

Золотым стандартом диагностики язвенной болезни желудка является эзофагогастродуоденоскопия. ЭГДС позволяет визуализировать язвенный дефект у 95% пациентов, определить стадию заболевания (острая либо хроническая язва). Эндоскопическое исследование дает возможность своевременно выявить осложнения язвенной болезни желудка (кровотечение, рубцовый стеноз), провести эндоскопическую биопсию, хирургический гемостаз.

Рентгенография желудка (гастрография) первостепенное значение приобретает в диагностике рубцовых осложнений и пенетрации язвы в рядом расположенные органы и ткани. При невозможности проведения эндоскопической визуализации рентгенография позволяет верифицировать язву желудка в 70% случаев. Для более точного результата рекомендуется использование двойного контрастирования – при этом дефект виден в виде ниши либо стойкого контрастного пятна на стенке желудка, к которому сходятся складки слизистой оболочки.

Учитывая огромную роль хеликобактерного инфицирования в развитии ЯБЖ, всем пациентам с данной патологией проводят обязательные тесты на выявление H. pylori (ИФА, ПЦР диагностика, дыхательный тест, исследование биоптатов и др.).

Вспомогательное значение при язвенной болезни желудка имеют УЗИ ОБП (выявляет сопутствующую патологию печени, панкреас), электрогастрография и антродуоденальная манометрия (дает возможность оценки двигательной активности желудка и его эвакуаторной способности), внутрижелудочная pH-метрия (обнаруживает агрессивные факторы повреждения), анализ кала на скрытую кровь (проводится при подозрении на желудочное кровотечение). Если пациент поступил в стационар с клинической картиной «острого живота», может потребоваться диагностическая лапароскопия для исключения перфорации желудка. Язвенную болезнь желудка надлежит дифференцировать с симптоматическими язвами (особенно лекарственными), синдромом Золлингера-Эллисона, гиперпаратиреозом, раком желудка.

Лечение язвенной болезни желудка

К основным целям терапии при ЯБЖ относят репарацию язвенного дефекта, предупреждение осложнений заболевания, достижение длительной ремиссии. Лечение язвенной болезни желудка включает в себя немедикаментозные и медикаментозные воздействия, оперативные методы. Немедикаментозное лечение ЯБЖ подразумевает под собой соблюдение диеты, назначение физиотерапевтических процедур (тепла, парафинотерапии, озокерита, электрофореза и микроволновых воздействий), также рекомендуется избегать стрессов, вести здоровый образ жизни.

Медикаментозное лечение должно быть комплексным, влиять на все звенья патогенеза ЯБЖ. Антихеликобактерная терапия требует назначения нескольких препаратов для эрадикации H. pylori, так как использование моносхем показало свою неэффективность. Лечащий врач в индивидуальном порядке подбирает комбинацию следующих препаратов: ингибиторы протонной помпы, антибиотики (кларитромицин, метронидазол, амоксициллин, тетрациклин, фуразолидон, левофлоксацин и др.), препараты висмута.

При своевременном обращении за медицинской помощью и проведении полной схемы антихеликобактерного лечения риск осложнений язвенной болезни желудка сводится к минимуму. Экстренное хирургическое лечение ЯБЖ (гемостаз путем клипирования либо прошивания кровоточащего сосуда, ушивание язвы) обычно требуется только пациентам с осложненным течением патологии: перфорацией либо пенетрацией язвы, кровотечением из язвы, малигнизацией, формированием рубцовых изменений желудка. У пожилых пациентов, при наличии в анамнезе указаний на осложнения ЯБЖ в прошлом, специалисты рекомендуют сократить сроки консервативного лечения до одного-полутора месяцев.

Абсолютные показания к хирургическому вмешательству: прободение и малигнизация язвы, массивное кровотечение, рубцовые изменения желудка с нарушением его функции, язва гастроэнтероанастомоза. К условно абсолютным показаниям причисляют пенетрацию язвы, гигантские каллезные язвы, рецидивирующие желудочные кровотечения на фоне осуществляемой консервативной терапии, отсутствие репарации язвы после ее ушивания. Относительное показание — это отсутствие явного эффекта от медикаментозной терапии на протяжении 2-3 лет.

На протяжении десятилетий хирургами обсуждается эффективность и безопасность различных видов оперативного вмешательства при язвенной болезни желудка. На сегодняшний день наиболее эффективными признаны резекция желудка, гастроэнтеростомия, различные виды ваготомий. Иссечение и ушивание язвы желудка применяется лишь в крайних случаях.

Прогноз и профилактика язвенной болезни желудка

Прогноз при язвенной болезни желудка во многом зависит от своевременности обращения за медицинской помощью и эффективности антихеликобактерной терапии. ЯБЖ осложняется желудочным кровотечением у каждого пятого пациента, от 5 до 15% больных переносят перфорацию либо пенетрацию язвы, у 2% развивается рубцовый стеноз желудка. У детей частота осложнений язвенной болезни желудка ниже – не более 4%. Вероятность развития рака желудка у пациентов с ЯБЖ в 3-6 раза больше, чем среди людей, не страдающих этой патологией.

Первичная профилактика язвенной болезни желудка включает в себя предупреждение заражения хеликобактерной инфекцией, исключение факторов риска развития данной патологии (курение, стесненные условия проживания, низкий уровень жизни). Вторичная профилактика направлена на предупреждение рецидивов и включает в себя соблюдение диеты, исключение стрессов, назначение антихеликобактерной схемы препаратов при появлении первых симптомов ЯБЖ. Пациенты с язвенной болезнью желудка требуют пожизненного наблюдения, эндоскопического исследования с обязательным проведением тестов на H. pylori один раз в полугодие.

Источник

Язва, образующаяся на поверхности слизистой оболочки желудка, обнаруживается у мужчин и женщин разных возрастов. В последние годы частота развития язвенной болезни значительно возросла. Чтобы оградить себя от проблем со здоровьем, стоит знать основные причины возникновения заболевания.

В каком возрасте чаще возникает язва желудка?

Язва желудка появляется чаще всего у лиц 30-40 лет. В редких случаях она диагностируется у детей и подростков, людей преклонного возраста. Объяснить это можно тем, что молодые люди практически не следят за своим здоровьем. К врачу они также не обращаются при появлении первых признаков болезни из-за своей занятости, результатом чего и становится язва желудка.

Язва желудка появляется чаще всего у лиц 30-40 лет. В редких случаях она диагностируется у детей и подростков, людей преклонного возраста. Объяснить это можно тем, что молодые люди практически не следят за своим здоровьем. К врачу они также не обращаются при появлении первых признаков болезни из-за своей занятости, результатом чего и становится язва желудка.

Кто чаще страдает данным заболеванием?

Чаще болеют язвенной болезнью мужчины. Представители сильного пола в большинстве случаев неправильно питаются, употребляют много «вредных» продуктов (острых, жареных, копченых блюд). Одновременно с нарушенным рационом пагубно сказываются на здоровье ЖКТ недостаток отдыха и курение. Несвоевременное обращение к гастроэнтерологу усугубляет ситуацию.

У женщин язва встречается в 4 раза реже. Объясняется это тем, что гормоны, вырабатываемые в женском организме, способствуют регенерации тканей. Касается это и желудочных оболочек. Гормоны мужского организма такого действия не оказывают. Напротив, они стимулируют повышение кислотности желудочного секрета. В результате слизистые не только не рубцуются, но и стремительно повреждаются.

Основные причины возникновения язвы

Вредные привычки

Любые вредные привычки — проводники, открывающие путь токсичным веществам в организм человека. Никотин и алкоголь медленно, но упорно разрушают органы пищеварения. Они раздражают слизистую желудка, вызывают развитие гастрита, а затем и язвы.

Неправильное питание

Нерегулярное питание, злоупотребление полуфабрикатами, быстрой едой (хот-догами, бутербродами), жирной и острой пищей приводит к нарушению работы ЖКТ. Желудок работает в режимах длительного отдыха, когда не находится времени на еду, и перегрузки. Это неизменно ведет к развитию заболевания.

Стресс

Язвенная болезнь желудка чаще всего начинает проявляться на фоне психологического перенапряжения. Когда человек напряжен или находится в стрессовом состоянии, в его организме вырабатываютсяя в большом количестве гормоны стресса. Это провоцирует спазм сосудов, что ведет к недостаточному питанию тканей внутренних органов. Страдает в первую очередь желудок. Если человек подвергается стрессу на протяжении длительного времени, риск развития язвенной болезни значительно возрастает.

Снижение иммунитета

Плохая работа иммунной системы провоцирует активацию желудочных бактерий – Helicobacter pylori. Они начинают стремительно разрушать слизистые оболочки. В наиболее слабом месте появляется язва.

Язвенная болезнь желудка — заболевание весьма опасное. Отсутствие лечения может привести к прободению и внутреннему кровотечению. А потому обследоваться следует при появлении первых неприятных ощущений в желудке. Своевременная терапия избавит от боли, жжения, поможет всего за несколько недель восстановить здоровье.

Лечение язвы желудка проводит гастроэнтеролог. В медицинском центре «Тонус» вы можете пройти гастроскопию у ведущего хирурга Истринского района Поелуева Бориса Федоровича.

Лечение язвы желудка проводит гастроэнтеролог. В медицинском центре «Тонус» вы можете пройти гастроскопию у ведущего хирурга Истринского района Поелуева Бориса Федоровича.

С помощью гастроскопа можно проводить множество лечебных процедур:

- удаление опухолей и не больших полипов;

- прижигание кровоточащих сосудов;

- введения лекарственных средств в желудочную полость и двенадцатиперстной кишки;

- извлечение инородных тел.

Источник

Язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки не является редким заболеванием у лиц пожилого и старческого возраста. По нашим многолетним наблюдениям, пациенты старше 60 лет составляют около 10% среди всех больных язвенной болезнью. Предельного возраста, в котором может возникать это заболевание, по-видимому, не существует (в литературе, например, имеется описание 103-летнего больного с перфоративной пептической язвой).

Говоря о язвенной болезни у лиц пожилого и старческого возраста, необходимо разграничивать 2 варианта развития заболевания.

Cледует выделять длительно протекающую язвенную болезнь, возникшую впервые в молодом и среднем возрасте и сохранившую периодичность чередования обострений и ремиссии у пожилых больных. По разным данным, на долю этого варианта приходится от 30 до 50% всех случаев язвенной болезни у лиц пожилого возраста. Длительно протекающая язвенная болезнь (применяемый некоторыми авторами термин «старая язвенная болезнь» представляется нам стилистически менее удачным) отличается от таковой у лиц молодого и среднего возраста лишь более высокой частотой сочетанных форм поражения (желудок и двенадцатиперстная кишка), более продолжительными обострениями и более медленным рубцеванием язвенного дефекта.

Клиническая картина

Язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки, впервые возникшая уже в пожилом возрасте, характеризуется определенным своеобразием клинической картины и течения. Для обозначения данного варианта развития заболевания мы обычно применяем термин «поздняя язвенная болезнь». Часто используемое в таких случаях выражение «старческие язвы», в целом правильно трактующее сущность имеющихся изменений, вряд ли можно признать удачным с деонтологической точки зрения. В патогенезе поздней язвенной болезни у лиц пожилого и старческого возраста возрастает роль факторов, способствующих ослаблению защитных свойств слизистой оболочки гастродуоденальной зоны. Значение этих факторов (в первую очередь, атеросклеротических изменений сосудов желудка, снижающих трофику его слизистой оболочки) становится особенно заметным в тех случаях, когда заболевание возникает без участия пилорического геликобактера (у 20–30% больных с язвами желудка). Язвенная болезнь у таких пациентов часто развивается на фоне гипертонической болезни, ишемической болезни сердца, облитерирующего атеросклероза сосудов нижних конечностей, сахарного диабета, хронических неспецифических заболеваний легких, сахарного диабета и других заболеваний, способствующих нарушению микроциркуляции в слизистой оболочке желудка.

Поздние гастродуоденальные язвы (чаще локализуются в субкардиальном отделе и теле желудка) нередко протекают со стертой и атипичной клинической картиной [1]. Болевой синдром и диспепсические расстройства часто очень слабо выражены. Могут отсутствовать периодичность болей и их связь с приемом пищи, а также сезонность обострений. Уровень секреции соляной кислоты у больных язвенной болезнью пожилого возраста (особенно при локализации язвы в желудке) оказывается обычно существенно ниже, чем у пациентов молодого и среднего возраста.

Малосимптомность и стертость клинической картины язвенной болезни у лиц пожилого возраста сочетается с более тяжелым течением заболевания. Это проявляется прежде всего в более значительных размерах язвенного дефекта (особенно при локализации в желудке) по сравнению с пациентами молодого и среднего возраста. Так, по нашим данным, более чем в 1/3 случаев язвы желудка у пожилых больных имеют большие (более 2 см в диаметре) или гигантские (более 3 см в диаметре) размеры. Под нашим наблюдением находился 70-летний больной, у которого размер язвы желудка (при очень незначительных клинических проявлениях) в диаметре составлял 6 см. У пациента был распространенный атеросклероз (включая выраженный облитерирующий атеросклероз сосудов нижних конечностей) и атеросклеротическая аневризма брюшного отдела аорты, что во многом определило «трофический» генез данной язвы.

У пожилых больных язвенной болезнью частота желудочно-кишечных кровотечений (мелена) почти вдвое выше, чем у пациентов молодого и среднего возраста (наблюдается более чем у 1/4 больных язвенной болезнью пожилого возраста). Железодефицитная анемия (часто как результат скрытых кровопотерь) выявляется у пожилых больных еще более часто (по нашим данным, в 1/3 случаев).

Дифференциальная диагностика

При обнаружении у лиц пожилого и старческого возраста язвенного дефекта в желудке важное значение имеет подтверждение доброкачественного характера язвы. Следует иметь в виду, что малигнизация (озлокачествление) длительно существующей язвы желудка встречается значительно реже, чем это принято предполагать (риск малигнизации язвы желудка в целом не выше, чем риск возникновения рака желудка у больного, не имеющего язвы). Как показывают наш собственный опыт и данные литературы, подавляющее большинство злокачественных язв желудка представлено не малигнизированными доброкачественными язвами, а первично-язвенной формой рака желудка.

В пользу первично-язвенной формы рака желудка свидетельствуют такие признаки, как короткий (как правило, менее 1 года):

1) анамнез заболевания,

2) локализация язвенного дефекта на большой кривизне желудка,

3) очень значительные размеры язвы,

4) выраженное похудание и отсутствие аппетита,

5) анемия и ускорение СОЭ,

6) гистаминустойчивая ахлоргидрия,

7) характерные рентгенологические данные (обнаружение «ниши» неправильной формы с неровными контурами, обрыв складок слизистой оболочки, ригидность стенки желудка в месте поражения и др.),

8) эндоскопические признаки (неправильная форма язвы, неровные края, бугристое дно, ступенчатый обрыв стенок язвенного кратера, инфильтрированность слизистой оболочки, примыкающей к язве, ригидность и кровоточивость краев язвы и др.).

В то же время инфильтративно-язвенная форма рака желудка может давать рентгенологическую и эндоскопическую картину доброкачественной язвы, поэтому окончательное заключение о характере изъязвления может быть сделано только после повторного гистологического исследования биоптатов, взятых из краев и дна язвы.

Лечение

Лечение больных язвенной болезнью пожилого и старческого возраста строится по общепринятой схеме. При обнаружении пилорического геликобактера (морфологическим или уреазным методом) проводится антигеликобактерная терапия по одной из схем в течение 7 дней: блокаторы протонного насоса

• омепразол по 20 мг 2 раза в день, лансопразол по 30 мг 2 раза в сутки, пантопразол по 40 мг 2 раза в день)

• кларитромицин (по 250 мг 2 раза в день)

• метронидазол (по 0, 5 г 2 раза в день), блокаторы протонного насоса + амоксициллин (1 г 2 раза в день)

• метронидазол (0, 5 г 2 раза в день), блокаторы протонного насоса + амоксициллин (по 0, 5 г 2 раза в день)

• кларитромицин (по 500 мг 2 раза в день).

Хорошо зарекомендовала себя также комбинация ранитидин–висмут–цитрата ( по 400 мг 2 раза в день) с кларитромицином (по 250 мг 2 раза в день) и метронидазолом (по 0, 5 г 2 раза в день). Параллельно с эрадикационной терапией проводят базисный курс антисекреторных препаратов (ранитидин по 150 мг 2 раза в день, фамотидин по 20 мг 2 раза в сутки или омепразол по 20 мг 1 раз в день), продолжающийся в обычных случаях 4–6 нед (при дуоденальной язве) и 6–8 нед (при язве желудка). Из-за часто медленного рубцевания гастродуоденальных язв у лиц пожилого и старческого возраста курс базисной антисекреторной терапии, необходимый для полного заживления язвы, может продолжаться у таких пациентов до 10–12 нед. Дополнительно для купирования болевых ощущений и диспепсических расстройств с симптоматической целью можно назначать антацидные препараты. При подтверждении успешной эрадикации пилорического геликобактера, которое проводится не ранее чем через 4 нед после окончания антисекреторной терапии, последующего поддерживающего приема противоязвенных препаратов обычно не требуется.

При наличии у больного пожилого возраста язвенной болезни, не ассоциированной с пилорическим геликобактером, с целью заживления язвы проводится только антисекреторная терапия. После достижения рубцевания язв таким пациентам во избежание рецидивов показан ежедневный поддерживающий прием антисекреторных препаратов (Н2-блокаторов или блокаторов протонного насоса), чаще всего в половинных дозах.

Поражение желудка и двенадцатиперстной кишки при приеме нестероидных противовоспалительных препаратов

Отдельную группу составляют язвенные поражения желудка и двенадцатиперстной кишки, возникшие в результате приема нестероидных противовоспалительных лекарственных средств (НПВС). Указанные поражения (НПВС-гастропатия) представляют собой очень важную проблему в современной гастроэнтерологии и геронтологии. Исследования, проведенные в США, Канаде, Австралии и других странах, показали, что 10–20% лиц пожилого и старческого возраста регулярно принимают НПВС (ацетилсалициловая кислота, кетопрофен, индометацин и др.) по поводу деформирующего остеоартроза, невралгий и миалгий, остеохондроза позвоночника. При этом риск возникновения язвенных поражений желудка и двенадцатиперстной кишки, обусловленных прежде всего угнетением синтеза простагландинов в слизистой оболочке, составляет 20–25%. Частота госпитализаций лиц пожилого возраста по поводу желудочно-кишечных осложнений, связанных с приемом НПВС, по сравнению с больными молодого и среднего возраста выше в 4 раза. Если же у пожилого больного имеются анамнестические указания на наличие у него ранее язвенной болезни, то риск развития эрозивно-язвенных поражений при приеме НПВС возрастает в 14–17 раз (!) [2, 3].

Гастродуоденальные язвы, обусловленные приемом НПВС, часто бывают острыми, множественными и манифестируются клинически внезапными желудочно-кишечными кровотечениями (меленой или рвотой содержимым, имеющим вид кофейной гущи). Наиболее высокая вероятность возникновения ульцерогенных побочных явлений отмечается при приеме таких НПВС, как пироксикам, кетопрофен, индометацин, наименьшая – при приеме ибупрофена. Необходимо помнить, что язвенные поражения желудка и двенадцатиперстной кишки могут возникнуть даже при приеме набольших доз ацетилсалициловой кислоты (менее 300 мг в сутки), часто назначаемой пожилым людям, например, с целью профилактики осложнений при ишемической болезни сердца. Кроме того, изменение лекарственных форм препарата также полностью не исключает вероятности возникновения НПВС-гастропатии.

Лечение гастродуоденальных язв, обусловленных приемом НПВС, у лиц пожилого возраста включает, в первую очередь, уменьшение дозы или полную отмену приема нестероидного противовоспалительного препарата. Если его отмена по каким-то причинам оказывается невозможной, противоязвенная терапия проводится на фоне продолжающегося приема НПВС. При этом сроки заживления язвенных поражений естественно увеличиваются.

Препаратами выбора для лечения гастродуоденальных язв, обусловленных приемом НПВС, являются блокаторы протонного насоса, которые назначают в стандартных дозах (омепразол 20 мг в сутки, лансопразол 30 мг в день, пентопразол 40 мг в день). При осложненном течении, множественном характере язв и их больших размерах, медленной динамике заживления, а также при необходимости продолжения приема НПВС дозы блокаторов протонного насоса могут быть удвоены.

Вместо блокаторов протонного насоса для лечения гастродуоденальных язв, связанных с приемом НПВС, могут быть назначены синтетические аналоги простагландинов (мезопростол по 200 мг 4 раза в сутки) или блокаторы Н2-рецепторов гистамина (ранитидин по 150 или 300 мг 2 раза в сутки, фамотидин по 20 или 40 мг 2 раза в день), хотя эффективность данных препаратов, как свидетельствуют последние исследования, ниже, чем у блокаторов протонного насоса.

Целесообразность проведения у больных с НПВС-гастропатией эрадикационной антигеликобактерной терапии в настоящее время окончательно не определена. Все же большинство гастроэнтерологов полагают, что проведение такого лечения (по одной из приведенных схем) существенно снижает вероятность возникновения рецидивов гастродуоденальных язв и повышает устойчивость слизистой оболочки желудка и двенадцатиперстной кишки к повторному действию НПВС.

Для предупреждения развития гастродуоденальных язвенных поражений при применении НПВС больным пожилого возраста (особенно имеющим сопутствующие заболевания сердечно-сосудистой системы и печени, а также язвенную болезнь в анамнезе или получающим антикоагулянты) показан прием блокаторов протонного насоса в стандартных дозах (например, омепразол 20 мг в сутки), мезопростола (по 100–200 мг 4 раза в день) или блокаторов Н2-рецепторов гистамина (лучше в удвоенных дозах), а также проведение – в случаях обнаружения пилорического геликобактера – эрадикационной терапии, снижающей риск возникновения эрозивно-язвенных поражений слизистой оболочки желудка и двенадцатиперстной кишки на фоне приема НПВС.

Важной составной частью профилактики гастродуоденальных язв, связанных с приемом НПВС у пожилых людей, является тщательный учет показаний и противопоказаний к назначению данных лекарственных препаратов. Во многих случаях (особенно при необходимости кратковременного применения анальгетиков и антипиретиков) целесообразна замена НПВС препаратами, не оказывающими неблагоприятное влияние на слизистую оболочку желудка и двенадцатиперстой кишки (парацетамол). Комбинация парацетамола и НПВС позволяет снизить дозу последних и тем самым уменьшить риск ульцерогенного действия.

Литература

1. Brooks P. Use and benefits of nonsteroidal anti-infalammatory drugs. Am J Med. 1998; 104 (3A): 9S–13S.

2. Griffin M.R. Epidemiologi of nonsteroidal anti-inflammatory drug-associated gastrointestinal injuri.Ibid: 23S–9s.

3. Soll H. Petic ulcer and its complications.Sleisenger & Fordtran’s Gastrointestinal and liver disease (Ed.Feldman et al.) 1998; 6th Editon, 1: 620–78

Малосимптомность и стертость клинической картины язвенной болезни у лиц пожилого возраста сочетается с более тяжелым ее течением

Окончательное заключение о характере изъязвления может быть сделано только после повторного гистологического исследования биоптатов, взятых из краев и дна язвы

Лечение гастродуоденальных язв, обусловленных приемом НПВС, у лиц пожилого возраста включает, в первую очередь, уменьшение дозы или полную отмену НПВС

Источник