Болезнь ван нека прогноз и лечение

В MКБ-10 рубрикой «Хондропатии» предусматривается серия остеохондрозов. Однако, они все выявляются «юношескими», расположены в разных костях и названы именами описавших их ученых. Остеохондроз там представлен в виде патологии растущих центров оссификации в детском организме, которая имеет начало как дегенеративный или некротизирующий процесс костной ткани с дальнейшей локальным восстановлением или рекальцификацией, и носит разные названия в зависимости от кости, в которой локализуется. В отечественной медицине понятие «ювенильный остеохондроз» заменяется термином «остеохондропатии».

В MКБ-10 рубрикой «Хондропатии» предусматривается серия остеохондрозов. Однако, они все выявляются «юношескими», расположены в разных костях и названы именами описавших их ученых. Остеохондроз там представлен в виде патологии растущих центров оссификации в детском организме, которая имеет начало как дегенеративный или некротизирующий процесс костной ткани с дальнейшей локальным восстановлением или рекальцификацией, и носит разные названия в зависимости от кости, в которой локализуется. В отечественной медицине понятие «ювенильный остеохондроз» заменяется термином «остеохондропатии».

В соответствии с этой классификацией описанной патологическое состояние подразделяется следующим образом:

- Юношеский остеохондроз таза:

- вертлюжной впадины;

- подвздошного гребня (болезнь Бьюкенена);

- седалищно-лобкового симфиза (болезнь Ван Нека);

- лонного симфиза (болезнь Пирсона)

- Юношеский остеохондроз головки бедренной кости (болезнь Легга-Кальве-Пертеса).

Болезнь Ван-Нека

Болезнь Ван Нека — асептический эпифизарный некротический процесс в области сочленения лонных костей. И относится к наиболее распространенным из патологии таза.

Симптомокомплекс:

- Болезнь возникает зачастую в возрасте от шести до десяти лет, распределение по полу — чаще поражаются мальчики.

- Болевоц синдром в бедреннойчасти ноги либо в паховой зоне, болевое ощущение во время отведения, приведения и разворота кости на поврежденной стороне.

- В некоторых случаях формируется рефлекторного генеза хромота.

- Нечасто наблюдается ограниченное болезненное ощущение в лобковом сочленении.

- При обследовании per rectum отмечается ограниченное, болезненное при надавливании опухолеподобное образование в области нижней ветви лобка.

- Редко небольшая лихорадка.

- СОЭ в нормальных пределах. В крови относительное повышение лимфоцитов.

- Иногда встречаются и бессимптомные формы, которые могут выявить только рентгенологическим способом.

- Рентгенологические показатели: одно- или двустороннее шаровидное расширение в зоне подвздошно-лобкового сочленения.

- У пациентов зачастую наблюдают превышение массы тела — ожирение.

Причинными факторами, которые способствуют развитию этой паталогии является: новообразования таза, остеомиелит, туберкулезная инфекция и др.

Ювенильный остеохондроз бедра

Патологическое состояние Легга-Кальве-Пертеса (или остеохондроз головки бедра) – самый распространенный вид асептического некротического процесса в головке бедра в детском и юношеском возрастах. Болезнь приводит к тяжелым дисфункциям тазобедренного сочленения и, соответственно, инвалидизации. Эта патология имеет разную степень тяжести, определяемую размерами, расположением эпифизарного некроза и возрастом ребенка в начале болезни.

Этиология

Этиология и патогенетический механизм болезни не выяснены. Предрасполагающими причинами является спинномозговая дисплазия (врожденного типа) и возрастная перестройка кровеносной системы, в результате которой происходит гипоплазия последней, ведущей к ишемии головки и шейки бедра.

Симптомокомплекс

Начальными проявлениями являются специфический болевой синдром и рефлекторная хромота и уменьшение амплитуды движений в суставном образовании.

Болевой синдром характеризуется периодичностью и разной степени интенсивности. Зачастую местом локализации являются тазобедренные либо коленные суставы и на всем протяжении бедренной кости. Иной раз ребенок не в состоянии опереться на поврежденную ногу на протяжении ряда дней, это приводит неактивности ребенка (он чаще лежит) или прихрамывает.

Диагностирование

При физикальном осмотре врач наблюдает в легкой степени наружную разворотную контрактуру и гипотрофические явления в мышечных волокнах ноги. Обычно ограничиваются и сопровождаются болевым ощущением отведения и внутренний разворот бедра. Часто наблюдается проявления спондиломиелодисплазии поясничной части и крестца.

Для диагностирования используют рентгенографические исследования тазобедренных суставов в 2-х проекциях (передне-задняя и Лауэнштейна).

Лечебный комплекс

Пациентам назначается комплексная терапия, направленная на патогенетический механизм. Она предусматривает недопущение нагрузки на поврежденную конечность.

Зачастую основную часть занимает консервативное лечение, а при больших некротических очагах в латеральном эпифизарном отделе у шестилетних детей присоединяют хирургическое лечение. Это зависит от выраженного деформирования головки бедра и длительным течением болезни.

Источник

Данный термин объединяет в себе несколько патологий, что связаны с поражением костной ткани и суставов, при котором происходит нарушение их питания — и развивается дистрофия. В вопросе о происхождении остеохондропатии по сей день имеется множество спорных моментов и пробелов, однако указанный недуг связывают с частыми травмами, а также наследственностью.

Симптоматика, зачастую, представлена болевым синдромом, выраженным видоизменением кости, а также ограниченностью движений. Хотя — все будет зависеть от локализации очага поражения и формы течения заболевания.

Что такое остеохондропатия – развитие патологических изменений в костях

Рассматриваемый недуг, по своей сути, является собирательным термином. Он включает несколько патологий, при которых дегенеративные явления сосредотачиваются в опорно-двигательном аппарате, провоцируя видоизменения и некроз пораженных участков.

Зачастую, остеохондропатию диагностируют у детей, а также у подростков: именно в указанном возрастном периоде происходит рост и формирование костной ткани.

При подобном заболевании, как правило, поражаются нижние конечности, что связанно с усиленной нагрузкой на них.

В своем развитии, указанная патология проходит 4 стадии:

- I стадия. На фоне некротических изменений в костной ткани работоспособность пораженной конечности нарушается. Болевые ощущения при этом незначительные, либо умеренные. Прощупывание патологического участка сопровождается болью.

- II стадия. Ее именуют компрессионным переломом. На данном этапе происходит вклинивание костных конструкций друг в друга. В случае появления деструктивных изменений в эпифизе, суставная щель расширяется. Рассматриваемая стадия длится до полугода.

- III стадия. При изучении пораженной области под рентген-аппаратом можно увидеть, как на снимке чередуются светлые и темные участки. В связи с этим, указанную стадию называют фрагментацией. Она способна продолжаться 6 месяцев — либо затянуться на 3 года. На данном этапе некротические участки исчезают, а на их месте образуется грануляционная ткань и остеокласты. Это негативно сказывает на высоте кости: она уменьшается.

- IV стадия. Регенерация. Кость восстанавливает свою форму, а чуть позже также и структуру. На этапе регенерации могут формироваться кистозные полости, которые четко будут прослеживаться на рентгеновских снимках. Длиться указанная стадия может по-разному – но, в среднем, на восстановление уходит не менее 1 года. Здесь вероятны два исхода: поврежденная кость полностью восстанавливается — либо развивается деформирующий артроз.

Причины остеохондропатии костей у детей и взрослых

На сегодняшний день, медики склонны к мнению, что существует две основных причины развития рассматриваемого недуга. Хотя, подчеркиваем, в вопросе этиологии остеохондропатии остается множество белых пятен.

К указанным причинам относят:

- Частое травмирование кости.

- Регулярная нагрузка на опорно-двигательный аппарат.

В связи с этим, в особой зоне риска пребывают спортсмены, которые заняты профессиональными видами спорта, люди, страдающие ожирением, а также те, кто носит неудобную обувь.

Кроме того, существует ряд факторов, которые могут послужить толчком для развития указанной патологии:

- Гормональные сбои в организме, что как правило имеют место в подростковом периоде, а также на момент вынашивания ребенка и после менопаузы.

- Серьезные погрешности в системе кровообращения, что негативно сказывается на состоянии костной ткани.

- Некоторые заболевания опорно-двигательной системы, что имеют врожденную природу.

- Неспособность организмом в полной мере усваивать кальций. Данное явление – следствие плохого обмена веществ.

- Генетический фактор. Если хотя бы у одного из родителей диагностируют остеохондропатию, существует большая вероятность наличия идентичного недуга у ребенка.

- Большой спектр инфекционных патологий, что достаточно тяжело переносятся больным — и могут спровоцировать ряд обострений в дальнейшем.

- Неправильное питание. Способно привести к нехватке витаминов и минералов, что очень важны для хрящевой и костной ткани. Кроме того, употребление «вредных» продуктов может спровоцировать ожирение, а также негативно отобразится на защитных реакциях организма.

Виды остеохондропатий в классификации, стадии патологического процесса

Рассматриваемый недуг условно делят на 4 больших группы:

1. Центром дегенеративных явлений служит эпифиз и метафиз трубчатых костей.

Данную группу составляют следующие заболевания:

- Остеохондропатия грудинного конца ключицы.

- Болезнь Легга-Кальве-Пертеса, или просто болезнь Пертеса. Ее также именуют остеохондропатией тазобедренного сустава. Зачастую, ее появление связывают с травмированием указанного сустава, и диагностируют ее преимущественно у мальчиков, возраст которых варьируется в пределах от 4 до 8 лет. Симптоматическая картина начинается с легкой хромоты, в дальнейшем дают о себе знать болевые ощущения при совершении определенных нагрузок. При выворачивании бедра прослеживается также укорочение поврежденной конечности на пару сантиметров. При осмотре больного участка доктор выявляет атрофию мышц. Средняя продолжительность развития рассматриваемого недуга – 4 года. При отсутствии адекватного лечения головка тазобедренной кости деформируется: она приобретают форму гриба.

- Остеохондропатия фаланг пальцев рук.

- Болезнь Келера-II. При рассматриваемой патологии поражаются I и II плюсневые кости. Как правило, болезнь диагностируют у женской части населения в возрасте от 10 до 17 лет. Типичное проявление недуга – ходьба с упором на пятку. Таким образом пациент пытается разгрузить переднюю часть стопы, где присутствуют сильные болевые ощущения. Визуально наблюдается незначительная отечность, а при пальпации возникают выраженные боли. В дальнейшем возможно укорочение II либо III пальца.

2. Очагом патологии являются короткие губчатые кости

Сюда причисляют следующие заболевания:

- Болезнь Кальве, или остеохондропатия тел позвонков. На практике встречается достаточно редко, и связана с некротическими явлениями в теле позвоночного столба, имеющими неинфекционную природу. Зачастую, дегенеративные процессы прослеживаются в грудном отделе позвонка, намного реже – в поясничном. Как правило рассматриваемый недуг поражает мальчиков в возрасте 4-7 лет. Главный признак данной болезни – болевой синдром в области спины, с иррадиацией в ноги. Физические нагрузки благоприятствуют усилению болей, а в положении лежа она практически полностью исчезает.

- Остеохондропатия полулунной кости кисти. Клиницисты именуют данное заболевание Болезнью Кинбека. Основными причинами развития патологии являются чрезмерные и регулярные нагрузки на кисти, поэтому чаще указанная болезнь встречается у представителей мужского пола в возрасте 24-40 лет. Травмирование костей кисти также может стать причиной начала некротических явлений данном участке.

- Болезнь Келера-I. В ходе ее развития поражается ладьевидная кость стопы. Указанному заболеванию больше подвержены дети в возрастном промежутке 8-12 лет. В патологический процесс могут вовлекаться одновременно две стопы. Из-за наличия сильных болевых ощущений при передвижении, больные могут прихрамывать и опираться на наружную часть стопы, что провоцирует ее гиперемию и покраснение в будущем. В ночное время суток болезненность усиливается.

- Болезнь Тиманна, или остеохондропатия сесамовидной кости I плюснефалангового сустава. Исследования выявили, что рассматриваемый недуг имеет наследственную природу. На начальных этапах развития патологии, на межфаланговом суставе среднего пальца прослеживается веретенообразная припухлость. По мере прогрессирования болезни, в патологический процесс вовлекаются эпифизы остальных пальцев рук, кроме большого пальца. Кисть при всем этом сохраняет свою работоспособность. Болевые ощущения минимальны — либо вовсе отсутствуют. Болезнь Тиманна зачастую проявляет себя в момент полового созревания.

3. Центром патологических явлений служат апофизы

В данную группу входят 4 разновидности недугов:

- Болезнь Ван-Нека, или остеохондропатия лонной кости. Характеризуется болью в зоне паха и бедра, что способствует появлению хромоты при ходьбе. При ректальном исследовании выявляют патологические новообразование, надавливание на которое сопровождается выраженными болевыми ощущениями. Рассматриваемая патология имеет наследственную природу, и зачастую диагностируется у мальчиков в возрасте от 5 до 10 лет.

- Болезнь Шейермана-Мау. Указанный недуг также именуют остеохондропатией апофизарных дисков позвонков. Крайне редкое заболевание, которое может дать о себе знать в момент активного роста костей, когда мышцы не успевают окрепнуть должным образом. Подобное явление способствует смещению межпозвонковых суставов. Сначала страдает грудной отдел позвоночного столба, в последующем деформации прослеживаются также в поясничной зоне хребта. Это все негативно сказывается на качестве кровообращения в нижних конечностях. Передавливание нервных корешков и кровеносных сосудов приводит к болевым ощущениям и частому упадку сил. При запущенных состояниях формируется т.н. горбатость, при которой, на фоне сжатия грудины, уменьшается объем легких.

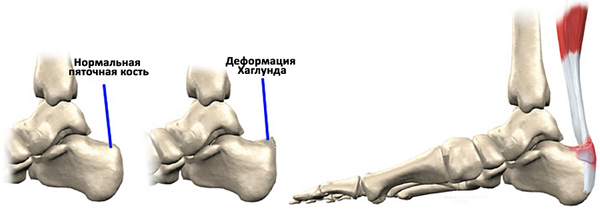

- Болезнь Шинца-Хаглунда, или остеохондропатия бугра пяточной кости. В заднем отделе пятки присутствует шишкообразное новообразование. Зачастую диагностируется у девочек в возрасте 13-16 лет.

Болезнь Шинца-Хаглунда

Воспалительные явления фиксируются в области слизистой сумки, а также в сухожилии. Подобное патологическое состояние провоцирует болевые ощущения при передвижениях и в состоянии покоя.

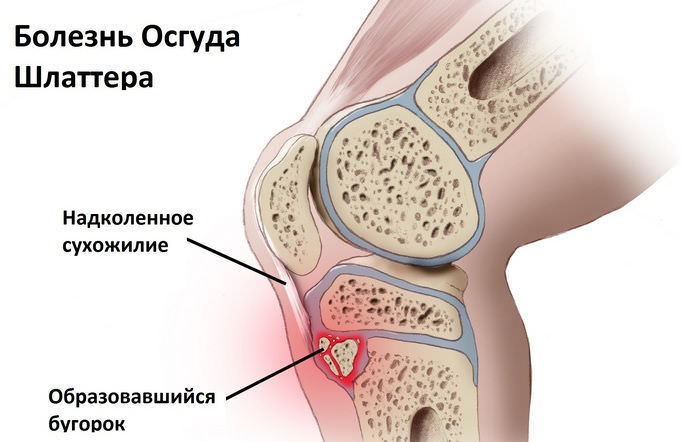

- Болезнь Осгуда-Шлаттера. В медицинских источниках можно встретить другое название данной патологии: «Остеохондропатия бугристости большеберцовой кости». Данному заболеванию чаще подвержены мальчики в возрасте 11-17 лет. Клиницисты связывают указанный недуг с активными занятиями спортом. Главный признак рассматриваемой патологии – болезненное шишкообразное образование под коленной чашечкой.

Боли также возникают при хождении по лестнице, а также при стоянии на коленях. Дегенеративные изменения, зачастую, самоустраняются по завершению роста костной ткани, хотя для предотвращения обострений в будущем больному необходимо обратиться за квалифицированной помощью.

Боли также возникают при хождении по лестнице, а также при стоянии на коленях. Дегенеративные изменения, зачастую, самоустраняются по завершению роста костной ткани, хотя для предотвращения обострений в будущем больному необходимо обратиться за квалифицированной помощью.

4. Патологические явления сосредотачиваются в клиновидных либо поверхностных суставах

Данную группу заболеваний именуют Болезнью Кенига, и она может быть представлена следующими патологическими состояниями:

- Поражение коленного сустава.

- Развитие некротических явлений в локтевом суставе.

- Возникновение некроза в области голеностопа.

Рассматриваемый недуг чаще диагностируют у молодых мужчин. В ходе патологического процесса ткань на пораженной зоне суставного хряща отмирает. Это провоцирует «отрывание» некротического участка от хряща.

Описанные явления негативно отображаются на функциональности сустава: он становится менее подвижным, а попытки согнуть/разогнуть конечность сопровождаются сильной болью.

В некоторых случаях, в пораженном суставе может скапливаться жидкость.

Источник

Список остеохондропатий по фамилиям авторов, впервые их описавших, а поэтому названных их именами:

болезнь Бернса — остеохондропатия локтевой кости

болезнь Бланта — остеохондропатия проксимального метафиза большеберцовой кости

болезнь Брейлс-Форда — остеохондропатия головки лучевой кости

болезнь Бьюкенена — остеохондропатия гребня подвздошной кости

болезнь Ван-Нека — остеохондропатия V плюсневой кости

болезнь Кальве — остеохондропатия тел позвонков

болезнь Келера — Келера I остеохондропатия ладьевидной кости стопы

болезнь Келера — остеохондропатия головок II, III, IV плюсневых костей

болезнь Келлера II — остеохондропатия головки П или Ш плюсневых костей,

болезнь Кенига — рассекающий остеохондроз медиального мыщелка бедра

болезнь Кинбека — остеохондроз полулунная кости запястья

болезнь Кюммеля — травматический спондилит

болезнь Ларсена-Юханссона — остеохондропатия надколенной чашечки

болезнь Левена — остеохондропатия надколенника,

болезнь Легга-Кальве-Пертеса остеохондропатия головки бедренной кости (болезнь Пертеса)

болезнь Моклера — остеохондропатия головок костей пястья

болезнь Осгуда-Шлаттера остеохондропатия бугристости большеберцовой кости

болезнь Паннера — остеохондропатия головки дистального мыщелка плечевой кости

болезнь Хаглунд — Шинца — остеохондропатия пяточного бугра (см. рентгенограмму)

болезнь Шоерман-Мау — остеохондропатия апофизов тел позвонков

Приведенный список не полный.

Остеохондропатия — это длительно протекающее заболевание преимущественно детского и юношеского возраста. Причина заболевания до сих пор неизвестна. Ни с того, ни с сего, в определенных местах человеческого скелета (см.список остеоходропатий) вдруг возникает омертвение костной ткани без участия инфекции (асептический некроз). Проявляется это в первую очередь болями в месте некроза, которые услиливаются после физических нагрузок. В дальнейшем присоединяются признаки воспаления: отек тканей в этом месте, за счет увеличиваются у размерах имеющиеся бугорки кости, покраснение кожи на этом участке. Она становится горячей на ощупь. Специфические рентгенологические признаки остеохондропатий в статье не рассматриваютсяю. Постепенно, под влиянием лечебных меропиятий болезнь переходит в цикл рассасывании и замещении омертвевших участков костной ткани рубцовой тканью. Для всех остеохондропатий характерно преимущественное поражение детского и юношеского возраста, а также хроническое доброкачественное течение и относительно благоприятный исход заболевания. К моменту полового созревания и окончании процесса формирования скелета (девушки 22 года, мальчики 25 лет) заболевание по существу самоизлечивается.

Остеохондропатия — заболевание не частое. А частота различных видов остеохондропатий тем более вариабельная и колеблется в широких пределах. Такие больные составляют 0,2-0,3% больных ортопедического профиля.

Однозначного мнения по поводу причин заболевания, как указывалось выше, не существует. Считаются существенными моментами в развитии заболевания нарушения обмена веществ, сосудистые нарушения типа облитерирующего эндартериита, травму острую и хроническую, перегрузки, врожденные и возрастные особенности кровоснабжения и пр. Наиболее близкой к истине, по-видимому, является теория полиэтиологичности остеохондропатий, выдвинутая Гоффом (Goff, 1962), согласно которой асептический некроз может возникнуть от различных причин, перечисленных выше.

Врожденный фактор обусловлен особой врожденной или семейной предрасположенностью к остеохондропатиям. Известны случаи остеохондропатии бедра, наблюдавшиеся у членов одной семьи в течение нескольких поколений.

Эндокринные (гормональные) факторы связаны с нередким возникновением патологии у лиц, страдающих дисфункциями эндокринных желез, в том числе при акромегалии, миксидеме, гипотиреоидизме.

Обменные факторы проявляются в нарушении метаболизма при остеохондропатиях, в частности обмена витаминов и кальция. Опубликованы сообщения об асептическом некрозе костей, возникающем в связи с нарушениями метаболизма при длительном употреблении кортикостероидов, например, после трансплантации почек.

Наиболее вероятная причина остеохондропатий по современным взглядам ученых — травматический фактор. Имеется в виду не одномоментная, а хроническая травма в виже чрезмерных нагрузок. Они приводят к прогрессирующему сдавлению, а затем и облитерации мелких сосудов губчатой кости, особенно в местах наибольшего давления.

Наряду с острой и хронической травмой, огромное внимание уделяется и нейротрофическим факторам, приводящим к сосудистым расстройствам.

Основнорй метод лечения остеохондропатий — консервативный. При этом первостепенное значение имеет разгрузка пораженной конечности и проведение физиотерапевтических процедур. Хирургическое лечение применяется редко и только при развитии выраженных деформаций в месте поражения или наличии внутрисуставных тел, приводящих к блоку сустава.

Стадии остеохондропатий

В течении остеохондропатий различают 5 стадий, которые отличаются друг от друга анатомической и рентгенологической картиной.

I стадии — асептического некроз;

II стадия — стадия импрессионного перелома. Наступает спустя несколько месяцев (обычно 3-4 мес., реже 6 мес.) от начала заболевания. Длительность данной стадии около 3-5 мес. (иногда 6 мес.).

III стадия — стадия рассасывания или фрагментации. Происходит медленное рассасывание некротизированной кости вследствие врастания тяжей молодой соединительной ткани. Продолжительность III стадии — 1-3 года.

IV стадия — продуктивная стадия или стадия репарации. Некротизированные костные фрагменты, а также соединительно-тканные и хрящевые тяжи постепенно замещаются новообразованным губчатым костным веществом. Длительность данной стадии от 6 мес. до 2 лет.

V стадия — конечная. Характеризуется законченным процессом перестройки костной структуры и восстановлением формы кости.

Исход: степень деформации восстановленного участка зависит от проведенных лечебных мероприятий и разгрузки сустава в период заболевания. При неполноценном, неправильном лечении либо сохраняющейся нагрузке на конечность возникает стойкая деформация поврежденной кости, развивается вторичный остеоартроз.

Четких границ между стадиями не существует.

Общая продолжительность течения болезни составляет до 6 лет, реже — 8 лет.

Источник