Что будет если не лечить болезнь блаунта

Рассматриваемый недуг носит множество названий – деформирующий эпифизит, болезнь Эрлахера, болезнь Эрлахера-Блаунта, синдром Барбера, деформирующий эпифизит большеберцовой кости, болезнь Блаунта-Эрлахера-Биезиня – но, несмотря на это, механизм развития и клиническая картина у заболевания едина. Впервые её изучением занялись австрийцы Блаунт и Эрлахер ещё в начале прошлого столетия.

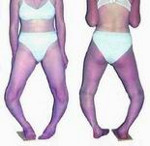

Синдром поражает пациентов детского возраста и протекает с разной степенью выраженности искривления ног в верхней, эпифизарной части голени. Какие патологические изменения претерпевают костные и мышечные ткани, основные клинические признаки, схемы лечения и последствия болезни – расскажет эта статья.

Анатомия голени

Голень человека состоит из двух костей – большеберцовой (массивная кость, состоящая из трубчатого вещества), и малоберцовой (состоит также из губчатого вещества, но несколько меньше в размерах). Их поверхность – место прикрепления многочисленных мышц и связок, обеспечивающих движение и опору. Большеберцовая кость имеет центральное расположение – медиальное, в то время как малоберцовая находится сбоку от неё – латерально.

Большеберцовая кость имеет трёхгранную форму и крепится к бедренной кости посредством коленного сустава. Условно её можно разделить на 2 части – проксимальный (верхний) и дистальный (нижний) эпифизы. При болезни Блаунта область поражения – проксимальный эпифиз большеберцовой кости.

Причины возникновения болезни Блаунта-Эрлахера

Причины возникновения болезни Блаунта специалистами до сих пор не выяснены окончательно. Есть гипотеза, что болезнь начинает развиваться ввиду гистологических (тканевых) изменений в кости и хряще. Эпифизит, который сопровождается деформацией костей, зачастую протекает в комплексе с другими наследственными заболеваниями, поэтому при постановке диагноза важно учитывать генетический фактор. Выделяют и иные причины формирования деформирующего эпифизита:

-

Нарушения процесса формирования опорно-двигательного аппарата – может наблюдаться в случае, когда ребёнок первого года жизни перед тем, как пойти, минует период ползания. На этапе ползания мышцы и кости получают нагрузку и укрепляются – это готовит тело ребёнка к ходьбе. Сюда же можно отнести случаи, когда дети первого года жизни начинают рано ходить.

Нарушения процесса формирования опорно-двигательного аппарата – может наблюдаться в случае, когда ребёнок первого года жизни перед тем, как пойти, минует период ползания. На этапе ползания мышцы и кости получают нагрузку и укрепляются – это готовит тело ребёнка к ходьбе. Сюда же можно отнести случаи, когда дети первого года жизни начинают рано ходить. - Избыточная масса тела – масса тела ребёнка выше индекса, соответствующего возрасту, влечёт за собой весьма тяжёлые последствия. Поэтому важно следить за диетой ребёнка, не перекармливать его, вводить в режим дня дозированные физические нагрузки по возрасту.

- Функциональные нарушения желез внутренней секреции.

- Врождённые пороки развития костной системы.

- Гиповитаминоз витамина D.

Механизм развития болезни Блаунта

Болезнь начинает развиваться по причине повышенной нагрузки на опорный аппарат. Деформирующий эпифизит считается болезнью детского возраста. Пик заболеваемости маленьких пациентов – 2-3 года, хотя зафиксированы случаи, когда болезнь поражала детей 6-ти летнего возраста.

У девочек данная болезнь встречается чаще, чем у мальчиков, хотя распространённость деформирующего эпифизита – это ещё один вопрос, волнующий ортопедов. Некоторые из них относят данную патологию к редко встречающимся. Другие же выдвигают версию о том, что болезнь Блаунта может протекать под видом рахита или рахитоподобного заболевания. Частота возникновения деформирующего эпифизита – 3 на 10 000 детей.

Пусковым моментом в патогенезе заболевания принято считать повышенные нагрузки на опорный аппарат. Варусное (возникает чаще всего) искривление голени, оказывает негативное воздействие на внутренние мыщелки большеберцовой кости – её эпифизарная зона гипертрофирована и расширена, а из своего нормального положения она сдвинута вниз и обращена к внутренней части голени. В результате нагрузка на конечность падает неравномерно и в патологический процесс вовлекаются близлежащие ткани – связочно-мышечный аппарат, что влечёт за собой дистрофию мягких тканей. В области поражения у хрящевой ткани замедляется скорость окостенения, из-за чего формируется функционально неполноценная кость, весьма чувствительная к перегрузкам.

Если поражён наружный мыщелок, у пациента формируется вальгусная деформация, при которой голени пациента обретают Х-образную форму.

Классификация деформирующего эпифизита

В зависимости от возраста пациента болезнь Блаунта делят на формы:

- Младенческую, или инфантильную – страдают дети до 3-х лет;

- Ювенильную – младший дошкольный и школьный возраст – 4-10 лет;

- Подростковую – у детей от 11 лет и старше, проходит чаще всего с поражением одной голени.

В зависимости от характера деформации голени:

- Х-образная – вальгусная;

- О-образная – варусная.

В зависимости от уровня искривления:

- Потенциальная – присутствует внутренний или наружный склероз большеберцовой кости, при котором угол искривления не превышает 15°;

- Умеренная – эпифиз большеберцовой кости разбит на сегменты, угол искривления – до 30°;

- Прогрессирующая – эпифиз гипертрофирован (утолщён) в среднем отделе;

- Быстро прогрессирующая – ростковая зона медиального отдела закрыта, метафиз и эпифиз формируют между собой костное сочленение – мостик.

Клинические проявления болезни Блаунта

Первые симптомы деформирующего эпифизита проявляют себя в возрасте 2-3 лет. Явным признаком заболевания являются кривые голени у ребёнка, который начал ходить. О том, что болезнь прогрессирует, свидетельствует постепенно увеличивающаяся деформация, которая впоследствии приводит к выраженной хромоте и походке, наподобие утиной. Это связано не только с искривлением большеберцовой кости, но и с расслаблением коленных связок.

Первые симптомы деформирующего эпифизита проявляют себя в возрасте 2-3 лет. Явным признаком заболевания являются кривые голени у ребёнка, который начал ходить. О том, что болезнь прогрессирует, свидетельствует постепенно увеличивающаяся деформация, которая впоследствии приводит к выраженной хромоте и походке, наподобие утиной. Это связано не только с искривлением большеберцовой кости, но и с расслаблением коленных связок.

Поскольку такая походка не физиологична, ребёнок быстро утомляется при ходьбе. Характерный внешний вид ребёнка при поражении обеих ног – непропорционально длинные руки по сравнению с укороченными ввиду заболевания нижними конечностями. Описаны тяжёлые случаи, когда при синдроме Барбера пальцы кистей находились на одном уровне с коленными суставами.

Дети, страдающие болезнью Эрлахера-Блаунта, отстают в росте от сверстников – из-за патологии их конечности укорочены. Объективно голени искривлены в верхней трети штыкообразно, на их поверхности просматривается клювовидный отросток. Голени пациентов обращены внутрь.

Помимо перечисленных, у детей развиваются симптомы, связанные с изменение формы голени и нарушением физиологии ходьбы – понижение тонуса мышц голени, при отсутствии должной терапии – их атрофия, плоскостопие.

Принципы диагностики и постановки диагноза при болезни Блаунта

Основные факторы, которые учитываются ортопедами при постановке диагноза – это результат визуального осмотра и рентгенологическое исследование. При деформирующем эпифизите рентген-снимок позволит выявить:

- Явное искривление большеберцовой кости, которое на снимке выглядит как клюв. Искривление наблюдается в метафизе, или в области перехода метафиза в эпифиз.

- Поверхность сустава скошена и вогнута. Внутренний отдел эпифиза имеет высоту ниже нормы.

- Наблюдается повышенная минерализация.

- Более широкая, по сравнению со здоровой, зона роста эпифиза. При подростковой форме болезни Блаунта иногда наступает закрытие ростковых зон ранее сроков.

- Кости голени тяжело определить, так они практически лежат друг на друге.

- Определяется утолщение кортикального слоя.

Помимо рентген-исследования, детям назначают КТ или МРТ-снимки — они имеют высокую точность и информативность, позволяя определить степень поражения мягких тканей и связок коленного сустава послойно.

Принципы терапии деформирующего эпифизита

Лечение следует проводить исключительно у врача-ортопеда, не прибегая при этом ни к самолечению, ни к методам народной терапии. Схема лечения напрямую зависит от степени развития патологии, возрастной группы пациента, выраженности деформации. В каждом случае важно иметь индивидуальный подход к течению болезни.

Лечение следует проводить исключительно у врача-ортопеда, не прибегая при этом ни к самолечению, ни к методам народной терапии. Схема лечения напрямую зависит от степени развития патологии, возрастной группы пациента, выраженности деформации. В каждом случае важно иметь индивидуальный подход к течению болезни.

В начале болезни или при лёгкой форме её протекания назначают массаж коленного сустава и голени и лечебную физкультуру с уклоном на исправление формы голени. Предусмотрены комплексы упражнений, которые можно выполнять с ребёнком дома. К дополнительным методам лечения болезни Блаунта относят гипербарическую оксигенацию и применение лечебных грязей. При выраженных атрофиях назначают витамины и препараты-стимуляторы мышечной ткани.

Для профилактики такого осложнения, как артроз, у детей применяют ультрафиолетовое облучение, специальные ортопедические беззамковые аппараты и скобы, фиксацию сустава посредством гипсовой повязки.

Детям старше трёх лет с диагнозом «деформирующий эпифизит» применяют аппарат Илизарова.

Если заболевание протекает без положительной динамики до 5-6-ти-летнего возраста – пациенту показано оперативное лечение. При хирургическом вмешательстве применяется метод остеотомии большеберцовой, в отдельных случаях, малоберцовой кости. Для восстановления функции сустава применяется пластика связок коленного сустава.

Прогноз при болезни Блаунта

При отсутствии терапии заболевания, конечности с течением времени приобретают ярко выраженную деформацию, что может привести к артрозу и инвалидности. В случае своевременной диагностики и корректного лечения прогноз благоприятный.

Профилактика деформирующего эпифизита

- Своевременные этапы ползания и ходьбы у детей первого года жизни;

- Соблюдение диеты и применение витамина D;

- Посещение ортопеда или хирурга на первом году жизни ребёнка.

Источник

Болезнь Блаунта – это заболевание, при котором большеберцовая кость искривляется в верхней части, вследствие чего развивается варусная (О-образная) деформация большеберцовой кости. В отдельных случаях наблюдается вальгусная (Х-образная) деформация. Причина развития заболевания – поражение эпифизарного хряща в области мыщелков большеберцовой кости. Обычно страдает внутренний мыщелок, реже наружный. Болезнь развивается либо в 2-3 года, либо возрасте старше 6 лет. Проявляется видимой деформацией верхней трети голени. Диагноз выставляется на основании клинических и рентгенологических признаков. Лечение в большинстве случаев хирургическое.

Общие сведения

Болезнь Блаунта (болезнь Эрлахера-Блаунта-Биезиня, синдром Барбера, деформирующий остеохондроз большеберцовой кости, деформирующий эпифизит большеберцовой кости) – деформация верхней трети голени, обусловленная поражением эпифизарного хряща большеберцовой кости. Мнения относительно распространенности заболевания различаются. В большинстве медицинских руководств эту патологию относят к числу редко встречающихся, однако некоторые специалисты в области травматологии и ортопедии полагают, что легкие формы заболевания часто не диагностируются или рассматриваются, как рахитоподобные деформации. Девочки страдают чаще мальчиков.

Болезнь Блаунта

Причины

Причины возникновения болезни Блаунта окончательно не установлены. Предполагается, что нарушение развития эпифизарного хряща обусловлено локальной остеохондропатией или хондродисплазией. Заболевание может сочетаться с другими врожденными аномалиями развития, не исключен семейный характер наследования. Предрасполагающими факторами считаются избыточная масса тела, раннее начало ходьбы и нарушения эндокринного баланса. Пусковым моментом является перегрузка неподготовленной костно-мышечной системы в сочетании с определенным анатомическим вариантом строения нижней конечности.

Патогенез

Варусная установка голени становится причиной перегрузки внутреннего или наружного мыщелка большеберцовой кости, вследствие чего эпифизарная зона расширяется, скашивается, смещается внутрь и книзу. Из-за неравномерного распределения нагрузки повышенному давлению подвергаются не только кости, но и мягкие ткани, что приводит к возникновению нейродистрофических расстройств. В результате функция конечности еще больше нарушается, патологические изменения в эпифизе усугубляются. Процесс окостенения нарушается, хрящевые клетки либо превращаются в костную ткань медленнее, чем в норме, либо трансформируются в неполноценную кость, неспособную выдерживать обычные нагрузки. Мыщелок растет под углом, в области метафиза появляется клювовидный выступ, а ниже формируется искривление. В нижних отделах голень остается практически прямой, стопа ротируется кнутри.

Классификация

Выделяют две формы болезни Блаунта:

- Инфантильная. Первые признаки болезни появляются в возрасте 2-3 года. Характерно симметричное поражение обеих голеней.

- Подростковая. Симптомы заболевания возникают в возрасте старше 6 лет. Обычно поражается одна голень.

С учетом вида деформации различают:

- Варусное искривление голеней (О-образные ноги). Возникает в большинстве случаев.

- Вальгусное искривление голеней (Х-образные ноги). Выявляется редко.

С учетом степени деформации выделяют четыре варианта болезни Блаунта:

- Потенциальная. Угол искривления не превышает 15 градусов, выявляется краевой склероз (обычно с внутренней стороны, реже – с наружной) в верхней части большеберцовой кости.

- Умеренно выраженная. Угол искривления 15-30 градусов, определяются деструкция и фрагментация проксимального эпифиза большеберцовой кости.

- Прогрессирующая. Выявляется обширная фрагментация и расширение проксимального эпифиза в средней части.

- Быстро прогрессирующая. Ростковая зона в медиальном отделе закрывается, возникает костный мостик между метафизом и эпифизом.

Симптомы болезни Блаунта

Признаки патологии обычно появляются в возрасте 2-3 года. Первым проявлением становится искривление голеней, связанное с началом ходьбы. В последующем деформация конечностей постепенно увеличивается. Ребенок быстро утомляется, возникает хромота. Характерна неуклюжая «утиная» походка, обусловленная как непосредственно искривлением голеней, так и разболтанностью связок коленного сустава. При двустороннем поражении через некоторое время становится заметной диспропорция в длине верхних и нижних конечностей – ноги относительно укорочены вследствие искривления, поэтому руки выглядят неестественно длинными. В отдельных случаях пальцы рук могут достигать коленных суставов.

Пациенты имеют рост ниже возрастной нормы из-за относительного укорочения нижних конечностей. При внешнем осмотре выявляется штыкообразное искривление голеней в верхнем отделе в сочетании с прямыми диафизами. В верхних отделах большеберцовой кости обнаруживается клювовидный выступ. Головка малоберцовой кости выстоит. Голени ротированы кнутри, степень ротации может колебаться в широких пределах (от 20 до 85 градусов). Определяется также плоскостопие, атрофия и снижение тонуса мышц голени.

Диагностика

Диагноз болезнь Блаунта выставляется на основании характерной клинической и рентгенологической картины. На рентгенографии коленных суставов выявляются следующие изменения:

- Большеберцовая кость искривлена в верхней части метафиза или практически на границе метафиза и эпифиза. Кость в области искривления выступает в виде клюва.

- Суставная поверхность большеберцовой кости имеет равномерно вогнутую форму и скошена под углом. Высота внутреннего отдела эпифиза в 2-3 раза меньше нормы. Часто определяются признаки повышенной минерализации, иногда наблюдается краевая фрагментация.

- Зона роста с внутренней стороны расширена, костно-замыкательные пластинки имеют нечеткие контуры. У детей старшего возраста может выявляться преждевременное закрытие ростковых зон.

- Кортикальный слой по внутренней поверхности большеберцовой кости утолщен.

- Из-за скручивания голени тени малоберцовой и большеберцовой кости на снимке наслаиваются друг на друга.

Дифференциальная диагностика обычно не требуется. Для детального исследования состояния костной и хрящевой ткани в верхних отделах большеберцовой кости может быть назначена КТ коленного сустава, для оценки состояния мягкотканных структур – МРТ коленного сустава.

Лечение болезни Блаунта

Все пациенты с подозрением на данное заболевание, даже при минимальном искривлении голени, должны постоянно наблюдаться у детского ортопеда. При незначительных деформациях (потенциальная степень) назначают массаж и комплекс ЛФК, включающий в себя корригирующие упражнения и обучение корригирующим позам. Ребенка направляют на ГБО-терапию, парафин и грязевые аппликации. При необходимости проводят стимуляцию мышц с использованием специальных препаратов. Пациентам с плоскостопием рекомендуют носить ортопедическую обувь и выполнять специальные упражнения.

Умеренное и выраженное отклонение большеберцовой кости при болезни Блаунта может стать причиной развития деформирующего артроза, поэтому при выявлении подобных деформаций проводится ранняя профилактика. В младшем возрасте используются этапные гипсовые повязки и специальные ортопедические изделия в сочетании с общеукрепляющей терапией и УФ-облучением. Если деформация не была устранена по достижении 5-6-летнего возраста, ребенка направляют в отделение ортопедии для хирургического устранения деформации.

Наиболее эффективной методикой является наложение аппарата Илизарова в сочетании с корригирующей высокой остеотомией большеберцовой кости. В ряде случаев дополнительно выполняют низкую остеотомию малоберцовой кости. Иногда между фрагментами кости после остеотомии устанавливают костные аллотрансплантаты. При выраженной нестабильности коленного сустава одновременно проводят пластику связок.

Прогноз и профилактика

Прогноз при болезни Блаунта зависит от выраженности деформации, степени поражения ростковой пластинки, своевременного начала лечения и сроков проведения оперативных вмешательств. Первичная профилактика отсутствует из-за неясности причин развития патологии. Вторичные профилактические мероприятия предусматривают раннее обращение к специалисту при выявлении признаков заболевания у ребенка.

Источник

Болезнь Блаунта у детей — это патология, при которой наблюдается деформация верхних отделов большеберцовой кости. Она может носить О- или Х-образную форму. Средний возраст проявления признаков болезни — 3–4 года. Деформация выявляется при внешнем осмотре. Для подтверждения диагноза проводят рентгеновское исследование. Устранение патологии возможно при хирургических вмешательствах.

Причины возникновения

Болезнь Блаунта у детей: причины и симптомы

Однозначная причина заболевания Эрлахера – Блаунта не выявлена. Ряд специалистов считает, что развитие патологии связано с дегенеративными изменениями хрящевой ткани в костях голени. Деформация костных структур у детей часто сочетается с другими пороками развития, что свидетельствует о генетическом компоненте заболевания.

Возникает болезнь Блаунта на фоне предрасполагающих факторов. К ним относят ожирение у ребенка, заболевания эндокринной системы и стремление родителей научить его ходить как можно раньше. На фоне перегрузки и предрасполагающих факторов развивается деформация.

Клинические проявления

Симптомы болезни Блаунта у детей проявляются в возрасте 2–4 лет. Родители отмечают изменение формы голеней после того, как ребенок начал ходить. Во время ходьбы ребенок устает, начинает хромать. Формируется неправильный двигательный стереотип — «утиная» походка. Если поражение носит двусторонний характер, то возникает диспропорциональность в длине рук и ног. Руки выглядят чрезмерно длинными.

Рост детей с заболеванием ниже, чем у сверстников. Это связано с укорочением ног. Голени имеют штыкообразную форму и отклонение верхнего отдела кнаружи. Малоберцовая кость в области колена выдвинута кпереди. Коленные суставы развернуты в наружную сторону. При этом снижается тонус икроножных мышц и мышечной группы по передней части голени.

Диагностические мероприятия

Болезнь Блаунта у детей выявляется с помощью комплексного обследования. Постановка диагноза основывается на имеющихся жалобах, визуальном осмотре голеней и результатах рентгенографии. Отмечаются следующие рентгенологические признаки:

- деформация суставной поверхности большеберцовой кости. Наблюдается существенное уменьшение размеров эпифиза. Костная ткань рядом с участками деформации отличается фрагментацией и повышенной минерализацией;

- искривление метафиза большеберцовой кости, что приводит к изменению ее формы;

- рентген показывает, что область костного роста расширена на фоне нечетких контуров костно-замыкательных пластинок. Ростковые зоны закрываются раньше срока;

- большеберцовая кость имеет утолщенный кортикальный слой;

- кости голени накладываются друг на друга на рентгенограмме.

Для изучения состояния коленного сустава и внутрисуставных образований проводится магнитно-резонансная томография. Для тщательного исследования хрящевых и костных структур может быть проведено КТ колена.

Подходы к лечению

Лечение болезни Блаунта

Родителям следует сразу обратиться к ортопеду, как только у ребенка будут замечены любые искривления в голенях. Специалист проведет обследование и поставит диагноз. На начальных этапах развития патологии проводится консервативное лечение: комплексы лечебной физкультуры и массаж.

Ребенка учат находиться в корригирующих позах и выполнять специальные упражнения дома. Возможно проведение физиотерапевтических процедур. Для поддержания тонуса мышц голени назначают их электростимуляцию. При наличии сопутствующего плоскостопия подбирают гимнастику и рекомендуют использовать ортопедические стельки и обувь.

Заболевание средней степени тяжести приводит к деформирующему артрозу. В связи с этим лечение должно начинаться сразу после выявления заболевания. Для детей показано применение этапных гипсовых повязок на фоне общеукрепляющих методов. Хирургические вмешательства проводят после 5-летнего возраста, если консервативная терапия не дала результатов.

Выбор терапии делает врач-ортопед. Самолечение недопустимо, так как может стать причиной прогрессирования патологии.

Наложение аппарата Илизарова — «золотой стандарт» в хирургии при болезни Блаунта. Процедуру сочетают с остеотомией большеберцовой кости, позволяющей вернуть ее нормальную форму. При необходимости аналогичная манипуляция проводится на малоберцовой кости. Если заболевание осложняется нестабильностью коленного сочленения, то проводят пластику его связочного аппарата.

Прогноз при болезни Блаунта благоприятный. Своевременное выявление заболевания и подбор комплексного лечения позволяют предупредить прогрессирование деформации голеней и развитие артроза коленного сустава. В случае позднего обращения к врачу восстановление формы большеберцовой кости возможно только при хирургических вмешательствах: остеотомии и использовании аппарата Илизарова.

Читайте в следующей статье: риноцитограмма норма у детей

Источник