Древний египет лечение женских и детских болезней

Медицинская практика древних египтян была настолько совершенной, что достижения врачей тех времен европейцы не могли превзойти на протяжении многих веков. Египетские врачеватели считали, что болезнь нужно лечить с помощью изготовленных специальным образом лекарственных средств, признавали целительную силу массажа и благоуханий и понимали важность гигиены при лечении больных.

Сегодня ни для кого не секрет, что болезни и инфекции вызваны бактериями, и можно подумать, что об этом люди знали всегда. Но на самом деле, понимать причину болезни человек стал совсем недавно, только в XIX веке, когда французский ученый Луи Пастер выдвинул микробную теорию болезней, которую позже на опыте подтвердил английский хирург Джозеф Листер.

Еще за несколько десятков лет до этого открытия венгерский врач-акушер Игнац Земмельвайс (1818-1865) предложил медицинскому сообществу совершенно удивительную для того времени идею: мыть руки раствором хлорной извести. Именно такая гигиена, по мнению врача, могла бы сократить уровень смертности в больницах. Предложение Земмельвайса было встречено научным миром с настороженностью. Многие восприняли эту идею как смехотворную и даже обвинили Земмельвайса в антинаучном шарлатанстве. Врачи не видели ничего плохого в том, чтобы не мыть руки во время приема родов, перед и после хирургических операций, вскрытий. Увы, в то время науке еще не было известно ни о каких теориях болезнетворных организмов. Игнаца Земмельвайса в 1865 году обманом поместили в психиатрическую лечебницу, где он и умер.

Фото: wikipedia.org/ Венгерский врач Игнац Земмельвайс

Древние египтяне приняли бы совет Игнаца Земмельвайса на ура, и не потому что они имели кое-какое представление о микроорганизмах, а потому что были приверженцами чистоты. По мнению американского профессора философии Джошуа Марка, уровень смертности в Древнем Египте после медицинских процедур был намного ниже, чем в любой европейской больнице начала XX века (только в 50-х годах прошлого века гигиена и стерилизация инструментов в больницах стала обычной практикой).

Египтолог Барбара Ваттерсон отмечает:

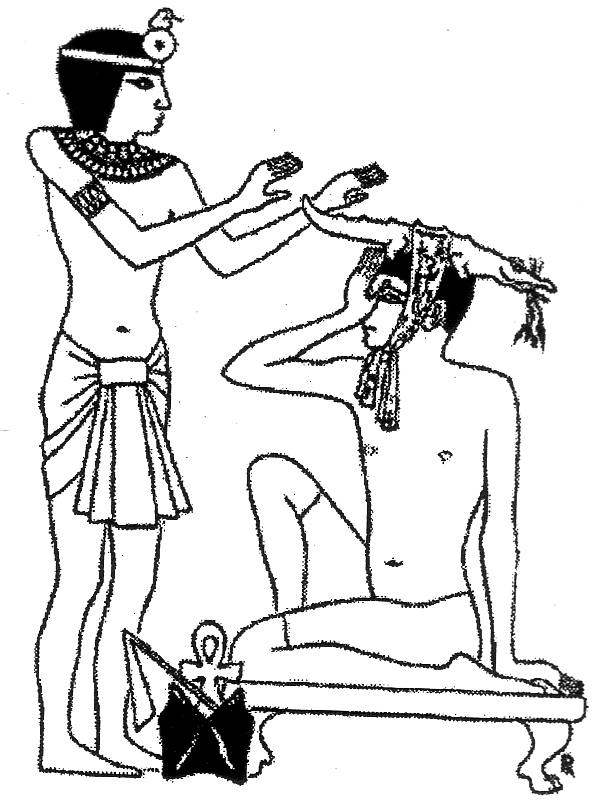

Медицинская система Древнего Египта была относительно продвинутой, и египетские врачи, в основном это были мужчины (хотя известны исключения, когда врачами становились и женщины), были мастерами своего дела

Фото: egyptopedia.info/ Египетский врач XVIII Династии принимает больного (реконструкция)

Однако, хоть в Египте и умели аккуратно извлекать органы человека и бальзамировать тело так, что оно сохранялось на протяжении сотен лет, у египетских врачевателей все же было слабое представление о работе внутренних органов. Кроме того, зачастую лекари связывали причины болезни с вмешательством сверхъестественных сил.

РАНЫ И ЗАБОЛЕВАНИЯ

Как лечить раны, древнеегипетские врачи знали лучше, чем как лечить болезни. Доктора легко устанавливали причину возникновения травмы и понимали, каким образом человеку можно помочь, сделать то же самое с болезнью было намного сложнее.

Если врачи не могли объяснить заболевание, они ссылались на “демона, засевшего в теле больного”. И главной задачей врача было изгнать этого демона. По симптомам устанавливалось, какой конкретно злой дух виноват в болезни, а затем с помощью магических заклинаний и лекарств его пытались изгнать. Египтолог Барбара Ваттерсон отмечает, что самыми первыми докторами были жрецы. Египтяне верили, что болезнь была вызвана нечистой силой, проникшей в организм, и что жрецы обладают знанием, способным прогнать демонов.

Фото: Marie-Lan Nguyen/ Защитный амулет глаз Гора VI-й IV-й век до н.э. (Лувр, Париж)

В те далекие времена египтяне страдали от тех же самых заболеваний, от которых сегодня страдаем и мы: трахома (инфекция глаз), малярия, дизентерия, оспа, пневмония, рак, болезни сердца, туберкулез и т.д. Если магические заклинания и лекарства не помогали, египтяне использовали амулеты, благовония, татуировки и даже специальные статуэтки, призванные отгонять демонов или умилостивить богов, пославших болезнь. Статуэтки, впрочем, использовались в качестве профилактической меры. “Лечебные” заклинания записывались на папирусных свитках и держались под строгим секретом, врачи-жрецы боялись, что если текст попадет в руки непосвященному, то будет неправильно истолкован, что обернется карой богов.

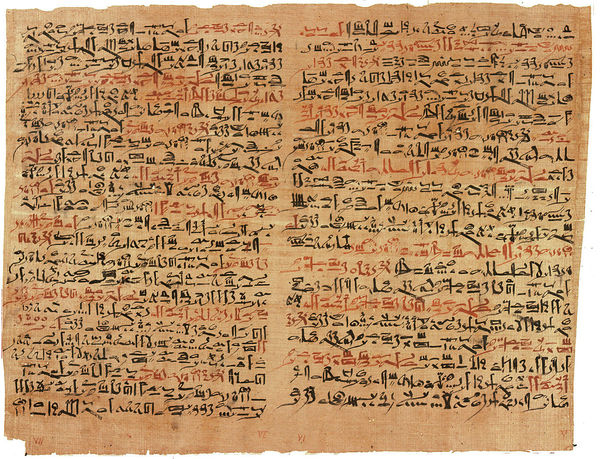

МЕДИЦИНСКИЕ ПАПИРУСЫ

К сожалению, до наших дней дошли лишь немногие “медицинские папирусы”, но даже их достаточно, чтобы у ученых сложилось представление о том, как египтяне видели болезни и о древних методах лечения. Все известные папирусы названы в честь людей — первых владельцев, либо в честь города, где они хранятся.

Медицинские папирусы Честера Битти, датированные 1200 годом до н.э., посвящены лечению коноплей аноректальных (связанных с прямой кишкой) заболеваний. Возможно, это самое раннее упоминание применения конопли в медицинских целях.

Берлинский медицинский папирус, также известный как папирус Бругша, датируемый 1570 — 1069 г.г. до н.э. (эпоха Нового царства), содержит знания о контрацепции, об овуляции и фертильности, определении беременности по цвету глаз, лица и женских грудей.

Папирус Эберса (ок. 1550 г. до н.э.) рассказывает о частной патологии. В нем описывается более 200 заболеваний и около 1000 способов лечения, среди которых есть методы лечение рака, сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета и даже депрессии.

Папирус Эдвина Смита (ок. 1600 г. до н.э.) является старейшей работой по хирургическому мастерству. В нем рассматриваются различные виды травм (около 50), а также описывается их лечение.

Лейдонский магический папирус (приблизительно III век до н.э.) посвящен магическим приемам врачевания. В нем приводятся и рациональные методы лечения, например, лечение куриной слепоты бычьей печенью, богатой витамином А.

Фото: Jeff Dahl/ Папирус Эдвина Смита является старейшей работой по хирургическому мастерству. В тексте (на фото) говорится о челюстно-лицевой травме

Папирус Херста (был написан во времена Нового Царства) описывает способы лечения инфекций мочевых путей и пищеварительной системы.

Медицинский Кахунский папирус (ок. 1800 г. до н.э.) посвящен вопросам беременности и зачатия.

Лондонский медицинский папирус (ок. 1782-1570 до н.э.) предлагает способы лечения ожогов, глазных заболеваний.

Дошедшие до нас папирусы, по словам египтологов, представляют собой копии очень древних медицинских трактатов. Древность источников подтверждается отсылками в текстах.

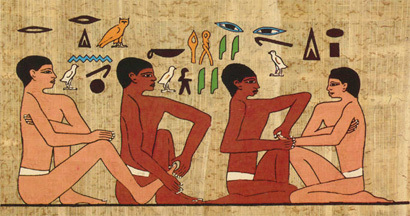

ВРАЧ, АКУШЕРКА, МЕДСЕСТРА, СТОМАТОЛОГ

Врачами в Древнем Египте могли быть как мужчины, так и женщины (правда, значительно реже). Ученые полагают, что первым египетским врачом, который после смерти был обожествлен и почитался как бог врачевания, был Имхотеп (ок. 2667-2600 до н.э.). Он также известен в истории как архитектор первой ступенчатой пирамиды Джосера в Саккаре. Имхотепа знают и по его трактатам, в которых он неоднократно утверждал, что болезни имеют естественные причины, а не являются наказанием богов.

Фото: Remih/ Фрагмент барельефа храма Гора в Эдфу, на котором изображены хирургическая пила и нога. IV—I века до н. э.

Первой женщиной-врачом, полагают историки, была Мерит Птах, которая жила в Древнем Египте около 2700 г. до н.э. Об этой женщине известно из таблички, находящейся в гробнице ее сына — верховного жреца Древнего Египта, на которой указано, что Мерит Птах была “главным врачом” (где именно, неизвестно).

Песешет (ок. 2500 г. до н.э.) — другая женщина-врач, которую часто называют «великой начальницей всех женщин-врачей». По мнению историков, она возглавляла медицинскую школу в городе Саисе, где находился храм, посвященный богине-целительнице Нейт. Со школой, возглавляемой Песешет, связана легенда об Агнодике Афинской (IV век до н.э.). Легенда гласит, что однажды в Афинах жила женщина, которая очень хотела стать врачом, но в Афинах рабам и женщинам было запрещено изучать медицину, поэтому Агнодика долго выдавала себя за молодого человека, чтобы посещать лекции врача Герофила. Когда обман был раскрыт, женщина убежала в Египет, где нашла приют в медицинской школе в Саисе.

Врачи Древнего Египта должны были быть не только грамотны, но и чисты духом и телом. От врачевателей требовалось, чтобы они тщательно соблюдали ритуальную чистоту, личную гигиену и принимали ванну так же часто, как жрецы высших санов. У каждого доктора была своя специальность: профессиональные врачи назывались “swnw”, главные врачи ”wr swnw”, врачи-маги ”sau”. Врачам постоянно помогали массажисты, медсестры, и провидцы. Интересно, что роды врачи-мужчины не принимали, вместо них это делали акушерки.

Египтолог Каролин Грейвс-Браун пишет:

Акушерство в Древнем Египте было только женской профессией. Это подтверждается древними медицинскими текстами, в которых рассказывается о гинекологии. Мужчины никогда не участвовали в процессе родов

Ни в одном найденном древнеегипетском документе не говорится, что акушерки когда-либо проходили медицинскую подготовку. Они рассматривались не в качестве медицинских работников, а лишь как временные помощники. Акушерками становились лишь на время родов. Это были женщины, которые жили в доме роженицы: родственницы или служанки, иногда соседки.

К медицинскому персоналу египтяне относили медсестер, хотя, как и в случае с акушерками, нет никаких свидетельств о профессиональной подготовке этих работников. Некоторые ученые полагают, что медсестрами в Древнем Египте назывались кормилицы, к которым относились с признательностью и огромным уважением. Грейвс-Браун отмечает:

В Древнем Египте была высокая материнская смертность, и кормилицы играли важную роль

Женщины часто умирали во время родов, поэтому обычно между семьей и кормилицей заключались юридические соглашения по уходу за новорожденным в случае смерти матери.

Фото: Remih/ Часть барельефа храма в Ком-Омбо: беременная богиня Исида сидит на родильном стуле. IV—I века до н. э.

Стоматология в Древнем Египте не была широко распространена. Хотя египтяне часто страдали от проблем с зубами, дантистов в то время было очень мало, и историки пока не знают, почему. Первым в истории Египта стоматологом был Геси-Ре (около 2600 г. до н.э.), живший во время правления Джосера. Как утверждают некоторые специалисты, Геси-Ре был личным врачом фараона, который постоянно страдал от проблем с зубами, возможно, из-за рациона питания: к столу часто подавали хлеб грубого помола и пищу, в которую попадал песок. Египтолог Маргарет Бансон пишет:

У египтян всегда были ужасные зубы. Они постоянно страдали от разрушения зубов и пародонтоза. Дантисты старались помогать людям травами, возможно, чтобы остановить инфекцию или облегчить боль. Интересно, что мы обнаружили некоторые мумии с просверленными отверстиями в зубах. Видимо, таким древним хирургическим вмешательством людям лечили абсцесс. Что еще нас поразило, так это вставные золотые зубы. Мы пока не знаем, ставили ли их при жизни или уже после смерти, в процессе бальзамирования

Самым известным примером жителя Древнего Египта, который умер от проблем с зубами, была Царица Хатшепсут (1479-1458 до н.э.). Женщина умерла от абсцесса. Врачеватели того времени полагали, что кариес и другие зубные проблемы вызваны зубным червем, которого можно изгнать с помощью магических заклинаний. Маргарет Бансон считает, что такое убеждение впервые возникло в Месопотамии у Шумеров, где были обнаружены клинописные надписи на глиняных табличках с заклинаниями против зубного червя, а затем каким-то образом это убеждение перекочевало в Египет.

ЛЕЧЕНИЕ. ЛЕКАРСТВО. ИНВЕНТАРЬ

Как и другие врачи, стоматологи сперва использовали магические заклинания, чтобы прогнать зубного червя, а затем давали пациенту лекарства. Врачи и дантисты в лечебных целях часто прибегали к травам и специям. Например, чтобы избавиться от неприятного запаха изо рта (во время заболевания полости рта), больному давали медовый жевательный шар, корицу, или ароматическую смолу мирру. Существуют доказательства, что при удалении зубов и при установке искусственных в качестве анестетика использовался опиум.

Фото: Jeff Dahl/ Часть барельефа храма в Ком-Омбо с изображением медицинских инструментов. IV—I века до н. э.

Вера египтян в магию была не только фундаментом их культуры, но и считалась вполне нормальным и естественным явлением их жизни. Врачевание рассматривалось как одна из форм магии, а Бог медицины Хека обычно изображался в виде человека с двумя извивающимися вокруг него змеями. Этот символ позднее был заимствован греками и ассоциировался у них с богом медицины Асклепием, только змеи теперь обвивали не самого бога, а его посох. Кстати, обвитый змеей жезл Асклепия и сегодня используется как медицинский символ.

Кроме трав и специй, древнеегипетские медики использовали и фармацевтические препараты собственного творения. Маргарет Бансон пишет:

Снадобья древних египетских жрецов-врачей содержали антациды, медную соль, живицу, квасцы, вяжущие средства, карбонаты кальция и магния, различные антиспазматические, мочегонные и слабительные средства. В медицинских папирусах были прописаны рецепты с указанием дозировки и времени приема, уточнялось даже, чем какое лекарство нужно закусывать или запивать

В Египте хирургические операции были вполне обычным явлением. За последние несколько веков было найдено множество инструментов древних хирургов, и любопытно, что этот медицинский инвентарь очень похож на тот, который сегодня используется в больницах. Среди найденного: металлический скальпель, стоматологические щипцы, пилы для распиливания костей, катетеры, пинцеты, зажимы для остановки кровотока, металлические рефлекторы, ножницы, ланцеты, бинты и т.д. Древнеегипетские хирурги выполняли сложнейшие операции на головном мозге человека, после которых пациент выздоравливал и продолжал жить долгое время, об этом свидетельствуют исследования некоторых мумий. Также были обнаружены хорошо сохранившиеся деревянные протезы частей тела, что говорит о том, что в Древнем Египте было развито протезирование.

Фото: Osama Shukir Muhammed Amin/ Этот протез пальца был частью ноги мумии и является одним из первых примеров протезирования в Древнем мире. 1070-664 гг. до н.э. (Британский музей, Лондон)

НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ

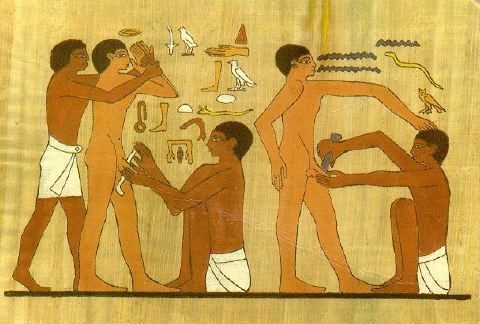

Правда, не все медицинские практики в Древнем Египте были успешными. Например, религиозный ритуал обрезания (переход от мальчика к мужчине), который проводили юношам в возрасте от 10 до 14 лет с помощью кремниевого ножа и магических заклинаний, часто заканчивался инфекционными заболеваниями. Так как природа инфекции древним врачам была неизвестна, заболевание считалось результатом сверхъестественного вмешательства. Решать проблему со здоровьем пытались магией, что, скорее всего, не помогало и приводило к смерти многих молодых людей.

Проблемы с глазами древние врачи разрешали с помощью крови летучих мышей. Доктора прошлого были уверены, что раз летучие мыши хорошо видят в темноте, то эта способность будет передана пациенту после втирания крови животного в больной глаз. Вряд ли это было эффективно.

Фото: livejournal.com/ обряд обрезания на стенах некрополя в Саккаре. 2350-2000 гг. до н.э.

Хотя бальзамировщики Египта хорошо знали, как устроены и где расположены органы человека, они никогда не исследовали внутреннее строение тела и не делились с врачами знаниями анатомии. Считалось, что эти две профессии совершенно разные и никак не связаны друг с другом. Именно по этой причине египтяне плохо представляли анатомическое устройство человека и не знали функций многих органов.

Несмотря на то, что египетские лекари немного разбирались в сердечно-сосудистой системе, то есть приблизительно понимали работу сердца, они считали этот орган, прежде всего, центром эмоций и интеллекта, органом мышления. Когда проходил процесс бальзамирования, сердце оставалось нетронутым, в то время как мозг извлекали из тела умершего — вытягивали через нос. Древние египтяне считали сердце самой важной частью тела, а мозг — бесполезной.

Тем не менее, докторов в Древнем Египте очень уважали за их мастерство и знания. Особенно медициной страны пирамид восхищались греки, которые заимствовали очень много лечебных методов у этого народа. Позже известные врачи Рима и Греции, такие как Гален и Гиппократ («отец современной медицины») изучали египетские тексты и символы и смогли сохранить некоторые медицинские знания того времени, которые дошли до наших дней.

Друзья, спасибо, что уделили время этому материалу!

Если вам понравился материал, вы можете поддержать нас донатом. Деньги пойдут на продвижение проекта и оплату труда журналистов.

О новых публикациях на сайте вы можете узнать из наших групп в соцсетях. Подписывайтесь: Вконтакте, Twitter, Одноклассники, Facebook, Telegram

У нас выходят и материалы, которые мы не публикуем на сайте, а размещаем на каналах. Заходите и читайте: Яндекс Дзен и Instagram

Нашли ошибку? Пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Источник

Äâàäöàòèïÿòèëåòíèé åãèïòÿíèí ïî èìåíè Ïòàõîð, æèâøèé âî II òûñ. äî í. ý., áûë ñêóëüïòîðîì è òðóäèëñÿ íàä óêðàøåíèåì ñòåí îäíîé èç ãðîáíèö Äîëèíû öàðåé. Îäíàæäû Ïòàõîð ïåðååë íà íî÷ü áîáîâ è óòðîì íå ñìîã âûéòè íà ðàáîòó, òàê êàê ó íåãî áîëåë æèâîò.  «ðàáî÷åì ãîðîäå», ãäå æèë Ïòàõîð è äðóãèå ñòðîèòåëè (ñîâð. Äåéð ýëü-Ìåäèíà), áûë ñâîé âðà÷, â îáÿçàííîñòè êîòîðîãî âõîäèëî ëå÷èòü ìàñòåðîâ. Âðà÷ ïðèøåë, è Ïòàõîð ïîæàëîâàëñÿ åìó íà áîëü â æèâîòå. Âðà÷ âñïîìíèë, ÷òî ãîâîðÿò îá ýòîì ïàïèðóñû, âîçëîæèë ðóêó íà æèâîò Ïòàõîðà è îáíàðóæèë, ÷òî æèâîò òîãî ïîäîáåí ëèòàâðàì. «Òàê, ýòî ëèáî áîã Ñåò, ñîåäèíèâøèéñÿ ñ òîáîé âî ñíå è çàñòàâèâøèé òåáÿ çàáåðåìåíåòü îò ñâîåãî ÿäîâèòîãî ñåìåíè, ëèáî òû ïåðååë áîáîâ íà íî÷ü è ýòî îöåïåíåíèå åäû, ðåøèë âðà÷. Òåáå íàäî ïðèíÿòü çåðíà ôèíèêîâ, îòæàòûå â ñòàðîì ïèâå, è ÿ ïðî÷èòàþ ÷åòûðå ðàçà èçãîíÿþùèå çàêëèíàíèÿ». «Î, ëåêàðü, ïîâòîðè, ïîæàëóéñòà, ÷òî òû ñêàçàë, ÿ íå ðàññëûøàë òåáÿ», ïîïðîñèë Ïòàõîð. «Òû åùå è ãëóõîé â ïðèäà÷ó. Òåáå íàäî âçÿòü êðàñíóþ îõðó, ëèñò äåðåâà èìà, òîíêî èçìåëü÷èòü â ñâåæåì ìàñëå áåõåí è íàëîæèòü íà óõî». «Ñïàñèáî òåáå, ëåêàðü! âîñêëèêíóë Ïòàõîð. È ðàç óæ òû ïðèøåë ñþäà ëå÷èòü ìåíÿ, ïîñìîòðè, ó ìåíÿ íà íîãå ïîÿâèëîñü êàêîå-òî ïÿòíî, êðàñíîå, ñëîâíî Íèë â ïåðèîä ðàçëèâà». «Ïòàõîð, äà òû äîñòàë óæå! Èäè è îáìàæüñÿ êàëîì ãèïïîïîòàìà!».  îáùåì, Ïòàõîð âûçäîðîâåë è âåðíóëñÿ ê ðàáîòå, è âñå ó íåãî áûëî õîðîøî, äàæå äî ñîðîêà ëåò äîæèë è âíóêîâ äîæäàëñÿ.

Äðåâíååãèïåòñêàÿ ìåäèöèíñêàÿ ñèñòåìà ñ÷èòàåòñÿ äðåâíåéøåé èç çàïèñàííûõ. Îò öèâèëèçàöèè Äðåâíåãî Åãèïòà îñòàëñÿ öåëûé æàíð «ìåäèöèíñêèå ïàïèðóñû» ïî ñóòè ïîëíîöåííûå ìåäèöèíñêèå òðàêòàòû, è ýòî íå ñ÷èòàÿ õóäîæåñòâåííûõ ïðîèçâåäåíèé, áèîãðàôèé è õðîíèê, äîïîëíÿþùèõ îáùóþ êàðòèíó ìåëêèìè äåòàëÿìè. Èñòî÷íèêè ïîçâîëÿþò íàì óñòàíîâèòü, ÷òî åãèïòÿíå ñòðàäàëè îò ñàìûõ ðàçíûõ áîëåçíåé è ñêðóïóëåçíî èõ îïèñûâàëè, ïûòàëèñü íàéòè îò êàæäîé ëå÷åíèå, íî áîëåçíè ñ íåÿâíûìè ñèìïòîìàìè ïðåäñòàâëÿëè äëÿ íèõ çàãàäêó.  ìåäèöèíñêèõ ïàïèðóñàõ óïîìèíàþòñÿ ñîòíè ðàçëè÷íûõ áîëåçíåé è ìåòîäîâ ëå÷åíèÿ. Êðîìå òîãî, åñëè åãèïåòñêèé ìàñòåð ïðîãóëÿë ðàáîòó, åãî çàñòàâëÿëè ïèñàòü îáúÿñíèòåëüíóþ è áðàòü áîëüíè÷íûé â ïîëèêëèíèêå, â ýòèõ îáúÿñíèòåëüíûõ ÷àñòî ïîïàäàåòñÿ áîëåçíü ïîä íàçâàíèåì «ïåñîê ïîïàë â ãëàçà».

Çíàìåíèòûé Ïàïèðóñ Ýäâèíà Ñìèòà îäèí èç ñàìûõ çíà÷èìûõ ìåäèöèíñêèõ ïàïèðóñîâ. Îêîëî 1550 ã. äî í.ý. Ñîäåðæèò ðàöèîíàëüíûå ïðèåìû è ìåòîäû ëå÷åíèÿ, ðàññìàòðèâàåò 48 âèäîâ òðàâì, äàåò ðåêîìåíäàöèè ïî èõ ëå÷åíèþ è ïðîãíîç â âûçäîðîâëåíèè. Îïèñûâàþòñÿ ñëåäóþùèå ïðîöåäóðû: çàêðûòèå ðàíû ñî øâàìè (äëÿ ðàí ãóá, ãîðëà è ïëå÷à), ïðîôèëàêòèêà è ëå÷åíèå èíôåêöèè ñ ìåäîì, è îñòàíîâêà êðîâîòå÷åíèÿ ñûðûì ìÿñîì. Êñòàòè, òî, ÷òî èçäàëåêà ñëåãêà íàïîìèíàåò àðàáñêèé, åãèïåòñêàÿ èåðîãëèôè÷åñêàÿ ñêîðîïèñü.

Âîîáùå ìåäèöèíñêèå ïàïèðóñû æàíð èíòåðåñíûé. Ìû ìîæåì äàòèðîâàòü êàæäûé êîíêðåòíûé ñïèñîê äîâîëüíî òî÷íî, íî îñòàåòñÿ òîëüêî äîãàäûâàòüñÿ, íàñêîëüêî äðåâíèé ñàì òåêñò. Äðåâíååãèïåòñêàÿ êóëüòóðà áûëà íå ñàìîé äèíàìè÷íîé èç èçâåñòíûõ, òàê ÷òî çíàíèÿ íàêàïëèâàëèñü, âåðîÿòíî, âåêàìè, åñëè íå òûñÿ÷åëåòèÿìè, ïåðåïèñûâàÿñü ñíîâà è ñíîâà.

Ëå÷åíèå â Äðåâíåì Åãèïòå ïðåäñòàâëÿëî ñîáîé êðåïêèé ñèíòåç ìàãèè è òåðàïèè. Êàê ïðàâèëî, îíè ïðèìåíÿëèñü â ñîâîêóïíîñòè ïî ïðèíöèïó: «Ìàãèÿ äåéñòâåííà âìåñòå ñ ëåêàðñòâåííûì ñðåäñòâîì, ëåêàðñòâåííîå ñðåäñòâî äåéñòâåííî âìåñòå ñ ìàãèåé».  ðàçíûõ ïàïèðóñàõ ðàçíîå ñîîòíîøåíèå ìàãèè è íàóêè, íàïðèìåð, â ïàïèðóñå Ñìèòà âñåãî îäíî çàêëèíàíèå îò ÷óìû. Âñòðå÷àþòñÿ è èñòî÷íèêè, óòâåðæäàþùèå, ÷òî ìàãèÿ äåéñòâåííà ñàìà ïî ñåáå. Ìàãèÿ, êàê íè ñòðàííî, çàêëþ÷àëàñü â ýêçîðöèçìå, òî åñòü â èçãíàíèè èç òåëà áîëüíîãî «äåìîíîâ», êîòîðûå âûçâàëè áîëåçíü. Òî åñòü äèàãíîñòèêà çàêëþ÷àëàñü â òîì, ÷òîáû ïî ñèìïòîìàì óñòàíîâèòü, êàêîé êîíêðåòíî äåìîí çàñåë â òåëå áîëüíîãî, ïîñëå ÷åãî ïðîãíàòü åãî çàêëèíàíèÿìè è ëåêàðñòâàìè.

Ëå÷åíèå ìèãðåíè ïóòåì ïðèâÿçûâàíèÿ ê ãîëîâå ïàöèåíòà ãëèíÿíîãî êðîêîäèëà.

Áëàãîäàðÿ ïàïèðóñàì, íàì èçâåñòíû ñîòíè, åñëè íå òûñÿ÷è ðåöåïòîâ äðåâíååãèïåòñêèõ ëåêàðñòâ. Íåêîòîðûå èç íèõ äîâîëüíî ïðîñòûå:

Äðóãîå ñðåäñòâî äëÿ æåëóäêà: ìåä 1; ìàñëî «áåõåí» 1; ñìîëà òåðåáèíôà 1; âèíî 1; ïðèãîòîâèòü â êà÷åñòâå ìàññû, ñâàðèòü, ñúåñòü.

Äðóãèå ñîäåðæàò äî íåñêîëüêèõ äåñÿòêîâ ðàçëè÷íûõ èíãðåäèåíòîâ ðàçíîé ñòåïåíè âìåíÿåìîñòè:

Äðóãîå (ñðåäñòâî): ñàíäàðàê 1, ñìîëà «ìåíøó» 1, ðàñòåíèå «ààì» 1; èçìåëü÷èòü â åäèíóþ ìàññó. Çàòåì òû äîëæåí íàéòè ñåìü êàìíåé; òû äîëæåí íàãðåòü èõ â îãíå; òû äîëæåí âçÿòü îäèí èç íèõ è ïîëîæèòü íà íåãî íåêîòîðîå êîëè÷åñòâî ýòîãî ñðåäñòâà. Çàòåì òû äîëæåí íàêðûòü åãî íîâûì ñîñóäîì, äíî êîòîðîãî ïðîñâåðëåíî; â ýòî îòâåðñòèå òû äîëæåí âñòàâèòü òðîñòíèêîâóþ òðóáî÷êó; ñâîé ðîò òû äîëæåí ïðèëîæèòü ê ýòîé òðóáêå, ÷òîáû ãëîòàòü ñðåäñòâî. Ïîäîáíîå (ïðîäåëàòü) ïî îòíîøåíèþ ê êàæäîìó êàìíþ! Çàòåì òû äîëæåí ñúåñòü íå÷òî æèðíîå â ôîðìå æèðíîãî ìÿñà èëè ìàñëà èëè æèðà.

Ëå÷èëè åãèïòÿíå â áóêâàëüíîì ñìûñëå âñåìè ïîäðó÷íûìè ñðåäñòâàìè, íà÷èíàÿ îò ñàìûõ òðèâèàëüíûõ (ìåä, ìîëîêî, ìàñëî, ðàñòèòåëüíûå è æèâîòíûå æèðû, ëåêàðñòâåííûå òðàâû, ãëèíà, ñîäà è äàëåå äî áåñêîíå÷íîñòè) äî áîëåå ÷åì ýêçîòè÷åñêèõ (÷àñòèöû «íåáåñíîãî æåëåçà», ìåòåîðèòà ñàìîãî äîðîãîãî ìàòåðèàëà â Äðåâíåì Åãèïòå). Îñîáûì èíãðåäèåíòîì äðåâíååãèïåòñêèõ ëåêàðñòâåííûõ ñðåäñòâ áûëî äåðü ýêñêðåìåíòû ðàçíûõ æèâîòíûõ, â òîì ÷èñëå ÷åëîâåêà è äàæå ìóõ (øòî? êàë ìóõ ãðÿçü, ñîñêîáëåííàÿ ñî ñòåíû). Ñîâðåìåííûå âðà÷è ñèëüíî ñêåïòè÷åñêè îòíîñÿòñÿ ê ýòîìó êîìïîíåíòó è ïîëàãàþò, ÷òî âðåäà îò íåãî áûëî ñèëüíî áîëüøå, ÷åì ïîëüçû.

Êîðîáî÷êà äëÿ êîñìåòè÷åñêèõ ïðèáëóä öàðèöû Ìåíòóõîòåï, æåíû ôàðàîíà Äæåõóòè, îê. 1600 äî í.ý.

Åãèïåòñêàÿ ìåäèöèíà áûëà òåñíî ñâÿçàíà íå òîëüêî ñ ìàãèåé, íî è ñ êîñìåòîëîãèåé. Ïî÷òè âñå ìíîãî÷èñëåííûå áàíî÷êè-ñêëÿíî÷êè-ëîïàòî÷êè ïîä ìàçè è ïðî÷èå êîñìåòè÷åñêèå ïðèáëóäû, î êîòîðûõ ìîæíî ïî÷èòàòü â ýòîì ïîñòå, ìîãëè ñ òåì æå óñïåõîì îòíîñèòüñÿ ê ìåäèöèíñêèì ñðåäñòâàì. Íàïðèìåð, åãèïòÿíå îò÷åãî-òî î÷åíü ëþáèëè ëå÷èòüñÿ êðàñêîé äëÿ ãëàç. Ðàçíûå öâåòà äëÿ ðàçíûõ áîëåçíåé:

Ïðèõîäèò çåëåíàÿ êðàñêà äëÿ ãëàç, èñòå÷åíèå èç ãëàçà Õîðà, èñòå÷åíèå, âûøåäøåå èç Îñèðèñà. Çåëåíàÿ êðàñêà äëÿ ãëàç óæå óñòðàíèëà âîäó, ãíîé, êðîâü, ñëàáîå çðåíèå, ñëåïîòó, ñîêðûòèå, âîçäåéñòâèå áîãà, ìåðòâåöà, ìåðòâîé, ìóæñêèõ áîëåçíåòâîðíûõ äåìîíîâ, æåíñêèõ áîëåçíåòâîðíûõ äåìîíîâ, (âîîáùå) âñåõ çëûõ âåùåé, íàõîäÿùèõñÿ â ãëàçàõ (ïðîäëèòü ïî ñïîñîáíîñòÿì). Ñêàçàòü íàä çåëåíîé êðàñêîé äëÿ ãëàç; ðàçìåëü÷èòü ñ ïðîäóêòîì áðîæåíèÿ ìåäà; èçìåëü÷èòü ñ êèïðñêîé òðàâîé; íàëîæèòü íà ãëàç. Äåéñòâèòåëüíî ïðåâîñõîäíî!

Îáðåçàíèå ìóæ÷èí áûëî íîðìîé, êàê ïèñàë Ãåðîäîò â ñâîåé «Èñòîðèè». Õîòÿ ýôôåêòèâíîñòü ýòîé ïðîöåäóðû ðåäêî óïîìèíàëàñü, å¸ îòñóòñòâèå â äðóãèõ êóëüòóðàõ ÷àñòî îòìå÷àëîñü: îá îòñóòñòâèè îáðåçàíèÿ ó ëèáåðèéöåâ íåîäíîêðàòíî ãîâîðèòñÿ â ïàïèðóñàõ, à èç âîåííûõ êàìïàíèé íåîáðåçàííûå ôàëëîñû ïðèâîçèëèñü â êà÷åñòâå òðîôååâ, ÷òî ñâèäåòåëüñòâóåò îá èõ íåïðèâû÷íîñòè. Ïðàâäà, äðóãèå äîêóìåíòû, îïèñûâàþùèå èíèöèàöèþ â ðåëèãèîçíûõ îáùåñòâàõ ÷åðåç îáðåçàíèå, ïîçâîëÿþò ïðåäïîëîæèòü, ÷òî ýòà ïðàêòèêà áûëà îñîáåííîé è íå ïîëó÷èëà øèðîêîãî ðàñïðîñòðàíåíèÿ. Åäèíñòâåííîå èçâåñòíîå èçîáðàæåíèå ïðîöåäóðû â ìîãèëå âðà÷à ïîêàçûâàåò ïîäðîñòêîâ è âçðîñëûõ, à íå äåòåé.

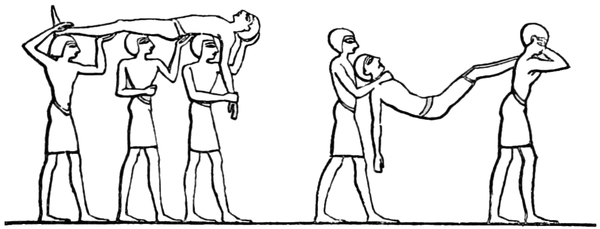

Âèçóàëèçàöèÿ èíñòðóêöèè ïî ïåðåíîñêå áîëüíîãî.

Î õèðóðãèè â Äðåâíåì Åãèïòå íàì èçâåñòíî ìàëî, ýòî ñêîðåå ïðåäìåò ñïåêóëÿöèé. Åãèïòÿíå ïðàêòèêîâàëè áàëüçàìèðîâàíèå, ïðè êîòîðîì âíóòðåííèå îðãàíû òðóïà èçâëåêàþòñÿ è ïîìåùàþòñÿ îòäåëüíî, òî åñòü ìîæíî ïðåäïîëîæèòü, ÷òî åãèïòÿíå ïðèìåðíî ïðåäñòàâëÿëè àíàòîìè÷åñêîå óñòðîéñòâî ÷åëîâåêà, îäíàêî íå çíàëè ôóíêöèé êàæäîãî îðãàíà. Íàïðèìåð, îðãàíîì ìûøëåíèÿ è âîîáùå ñàìûì âàæíûì îãðàíîì ÷åëîâåêà ñ÷èòàëîñü ñåðäöå, êàê åäèíñòâåííûé îðãàí, îùóòèìî ðåàãèðóþùèé íà ïðîèñõîäÿùåå, è åãî îáû÷íî îñòàâëÿëè â ãðóäè. Òàê, íàïðèìåð, íå îñîáî ïîíÿòíî, ÷òî îçíà÷àþò «çàáûâ÷èâîñòü ñåðäöà, áåãñòâî ñåðäöà è óêîëû ñåðäöà» òî ëè çàáûâ÷èâîñòü, áåãñòâî ìûñëåé è óãðûçåíèÿ ñîâåñòè, òî ëè íåðåãóëÿðíûé ïóëüñ, ïðèñòóïû ñëàáîñòè è êîëþùèå áîëè.

Áðîíçîâûå èíñòðóìåíòû äëÿ áàëüçàìèðîâàíèÿ. 600200 ãã. äî í.ý. Ìîçã, êñòàòè, óäàëÿëñÿ ÷åðåç íîñ ïðè ïîìîùè ñïåöèàëüíîé òðóáî÷êè.

ß ïðèäåðæèâàþñü ìíåíèÿ, ÷òî îñíîâíîé ðàçäåë õèðóðãèè ñåãîäíÿ äëÿ íàñ ïîëîñòíûå îïåðàöèè, áûë â äðåâíîñòè íåäîñòóïåí. Åñëè ñ÷èòàòü óäàëåíèå àïïåíäèöèòà ñàìîé ïðîñòîé èç ïîëîñòíûõ îïåðàöèé, òî ïåðâîå çàäîêóìåíòèðîâàííîå ïðîâåäåíèå XVIII âåê. (Õîòÿ ñàìà èäåÿ áûëà è ðàíüøå, êàê ñ êåñàðåâûì ñå÷åíèåì). Îäíàêî ÷òî çíàëà õèðóðãèÿ äðåâíîñòè? Âïðàâëåíèå ïåðåëîìîâ, íàëîæåíèå ïîâÿçîê, âñêðûòèå ãíîéíèêîâ, ïðèæèãàíèå è çàøèâàíèå ïîâåðõíîñòíûõ ðàí, îòíîñèòåëüíî ïðîñòûå îïåðàöèè íà ãëàçàõ (óäàëåíèå êàòàðàêòû òîíêèì áðîíçîâûì ëåçâèåì), è òå æå êàñòðàöèÿ è îáðåçàíèå.

«Íàñòàâëåíèè îòíîñèòåëüíî çèÿþùåé ðàíû ãîëîâû, äîñòèãøåé êîñòè ÷åðåïà», âðà÷ó ïðåäëàãàëîñü äåéñòâîâàòü ñëåäóþùèì îáðàçîì:

«Åñëè òû îáñëåäóåøü ÷åëîâåêà, èìåþùåãî çèÿþùóþ ðàíó ãîëîâû, äîñòèãøóþ êîñòè ÷åðåïà, òåáå ñëåäóåò ïîëîæèòü ðóêó íà ðàíó è îùóïàòü åå.  ðåçóëüòàòå òû îáíàðóæèøü, ÷òî ÷åðåï áîëüíîãî íå ïîâðåæäåí. Òåáå ñëåäóåò ñêàçàòü â îòíîøåíèè ýòîãî áîëüíîãî: îí èìååò çèÿþùóþ ðàíó ãîëîâû; ýòó áîëåçíü ÿ âûëå÷ó».

Ïðè ëå÷åíèè ýòîé ðàíû ïàïèðóñ ïðåäëàãàë âðà÷ó ïðåäïðèíÿòü ðàçóìíûå è îñìûñëåííûå ìåðû:

«Òåáå ñëåäóåò ïåðåâÿçàòü ðàíó, ïîëîæèâ íà íåå ñâåæåå ìÿñî â ïåðâûé äåíü; ïðè ïåðåâÿçêå òåáå ñëåäóåò èñïîëüçîâàòü äâå ïîëîñêè ïîëîòíà, çàòåì èñïîëüçóé æèð, ìåä è êîðïèþ âñå ïîñëåäóþùèå äíè âïëîòü äî ïîëíîãî âûçäîðîâëåíèÿ».

Ïî-äðóãîìó ðåêîìåíäîâàëîñü ïîñòóïàòü â «Íàñòàâëåíèè îòíîñèòåëüíî çèÿþùåé ðàíû ãîëîâû, äîñòèãàþùåé êîñòè ÷åðåïà è ðàñêîëîâøåé åãî». Ýòî áûëî ãîðàçäî áîëåå ñåðüåçíîå ïîâðåæäåíèå, è îáñëåäîâàòü ïîñòðàäàâøåãî òðåáîâàëîñü êóäà áîëåå òùàòåëüíî. Õîòÿ äèàãíîç áûë áîëåå ñåðüåçíûì, âñå-òàêè â ëå÷åíèè ìîæíî áûëî ïîïûòàòüñÿ äîñòèãíóòü óñïåõà, è ïîýòîìó â ïàïèðóñå âðà÷ó äàâàëñÿ òàêîé ñîâåò:

«Òåáå ñëåäóåò ñêàçàòü: ýòó áîëåçíü ÿ áóäó ñòàðàòüñÿ âûëå÷èòü. Êîãäà òû îïðåäåëèøü, ÷òî ÷åðåï áîëüíîãî ðàñêîëîò, òåáå íå ñëåäóåò äåëàòü ïåðåâÿçêó. Óäîáíûì äëÿ áîëüíîãî ÿâëÿåòñÿ ïîëîæåíèå ñèäÿ. Ñäåëàé åìó èç ÷åãî-ëèáî òâåðäîãî, êàê êèðïè÷, äâå îïîðû è íàáëþäàé çà íèì, ïîêà íå ïðîéäåò êðèòè÷åñêèé ìîìåíò. Òåáå ñëåäóåò âòèðàòü æèð â ðàéîí ãîëîâû, øåè è ïëå÷».

Êàê âèäèì, î÷åíü ÷àñòî ëå÷åíèå òÿæåëûõ ðàí ñâîäèòñÿ ê âïîëíå ðàçóìíûì ñîâåòàì: ïîäîæäàòü, íå ïðîéäåò ëè ñàìî, ãëàâíîå íå ìåøàòü, âñå ðàâíî íè÷åì íå ïîìîæåøü. Ýôôåêòèâíîñòü òàêîãî ëå÷åíèÿ, âïðî÷åì, áûëà íà ñîâåñòè ýâîëþöèè, à íå ñàìîãî âðà÷à.

Ïðîòåç áîëüøîãî ïàëüöà èç äåðåâà è êîæàíîå êðåïëåíèå; âåðîÿòíî, èñïîëüçîâàëñÿ äëÿ îáëåã÷åíèÿ õîäüáû.

Îòäåëüíî ñóùåñòâîâàëà è ñòîìàòîëîãèÿ, îäíàêî íàõîäèëàñü îíà íà äîñòàòî÷íî íèçêîì óðîâíå ðàçâèòèÿ. Ñîñòîÿíèå çóáîâ áîëüøèíñòâà åãèïòÿí áûëî ïëîõèì èç-çà ñëèøêîì ãðóáîãî ïîìîëà çåðíà. Óæå ê òðèäöàòè ãîäàì çóáû ñòèðàëèñü äî òðåóãîëüíûõ «ïåíå÷êîâ», à ê ñòàðîñòè äî ñàìûõ äåñåí. Ñòîìàòîëîãè÷åñêèå çàáîëåâàíèÿ ìîãëè áûòü äàæå ïðè÷èíîé ñìåðòè. Áîëüíîé çóá, êàê ïðàâèëî, óäàëÿëñÿ, â êà÷åñòâå îáåçáîëèâàþùåãî èñïîëüçîâàëñÿ îïèóì.

Êñòàòè, âûãëÿäèò êðóòî. Ïðàâäà, íå èìååò íèêàêîãî îòíîøåíèÿ ê åãèïòÿíàì. Ýòó ìîäåëü ÿêîáû äðåâíååãèïåòñêîé ñòîìàòîëîãè÷åñêîé ïîìîùè ñäåëàë îäèí åâðîïåéñêèé âðà÷ íà ðóáåæå XIX-XX âåêîâ. Ãäå îí òàêîå âèäåë, ïîÿñíèòü íå ñìîã. Íè îäíîé ìóìèè ñ ïîäîáíûìè ñòîìàòîëîãè÷åñêèìè ìàíèïóëÿöèÿìè îáíàðóæèòü íå óäàëîñü.

Источник