Индекс нуждаемости в лечении болезней пародонта

Пародонтальный индекс широко используются при диагностики заболеваний пародонта. Индексная оценка состояния тканей пародонта является ключевым моментом в описании пародонтологического статуса пациента. В данном материале собраны основные индексы и классификации, рекомендованные для наиболее всестороннего описания в пародонтологии. Все пародонтальные индексы разделены на несколько категорий в порядке их выполнения на приеме.

Пародонтальный индекс гигиены

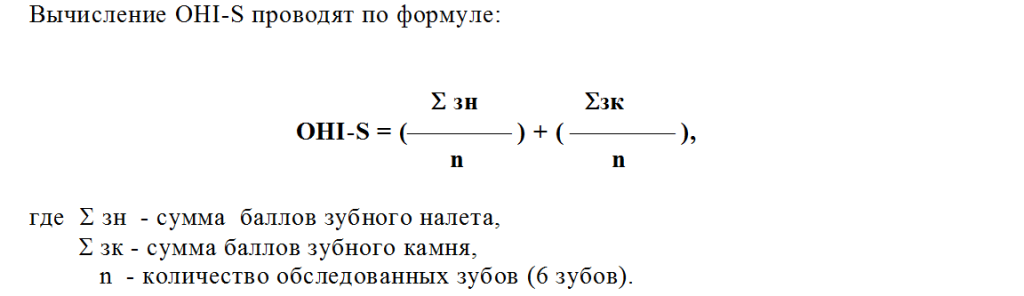

1. Пародонтальный индекс гигиены полости рта Грина-Вермильона (Oral Hygiene Index-Simlified, Green-Vermillion, 1964).

Позволяет выявлять не только зубной налет, но и зубной камень.

Методика определения. Окрашивают вестибулярную поверхность 16, 11, 26, 31 и язычную поверхность 46, 36 зубов йодсодержащим раствором. На соответствующих поверхностях исследуемых зубов определяют индекс зубного налета (Debris-index) и индекс зубного камня (Calcuius-index), выражают в баллах:

Зубной налет (DI):

0 — зубной налет отсутствует;

1 — зубной налет покрывает не более 1/3 поверхности коронки зуба;

2 — зубной налет покрывает от 1/3 до 2/3 поверхности зуба;

3 — зубной налет покрывает > 2/3 поверхности зуба.

Зубной камень (CI):

0 — зубной камень не выявлен;

1 — наддесневой зубной камень покрывает менее 1/3 коронки зуба;

2 — наддесневой зубной камень покрывает от 1/3 до 2/3 коронки зуба или имеется поддесневой в виде отдельных глыбок;

3 -наддесневой зубной камень покрывает 2/3 коронки зуба и/или поддесневой окружает пришеечную часть зуба.

Оценка результатов. С помощью OHI-S определяют уровень гигиены полости рта по следующим критериям:

0 — 0,6 баллов — хороший уровень гигиены;

0,7 — 1,6 баллов — удовлетворительный;

1,7 — 2,5 баллов — неудовлетворительный;

больше 2,6 баллов — плохой.

2. Пародонтальный индекс зубного налета Сильнесс-Лоэ (PI Silness-Löe, 1964).

Характеризует толщину зубного налета в придесневой области. Для его определения специального окрашивания не проводят.

Методика определения. После тщательного высушивания поверхности зубов кончиком зонда проводят в пришеечной части зуба, слегка затрагивая десневую борозду с щечной и язычной сторон.

Результаты оценивают в баллах:

0 — налет возле шейки зондом не определяется;

1 — налет визуально не определяется, только при движении кончика зонда;

2 — значительное накопление зубного налета, определяемое как визуально, так и в ходе зондирования;

3 — интенсивное отложение зубного налета на поверхности зуба, десневого кармана, десневого края, определяются пищевые остатки

Исследуют зубы Рамфьорда (16, 21, 24, 36, 41, 44). Сумма показателей делится на количество исследованных зубов.

Пародонтальный индекс воспаления

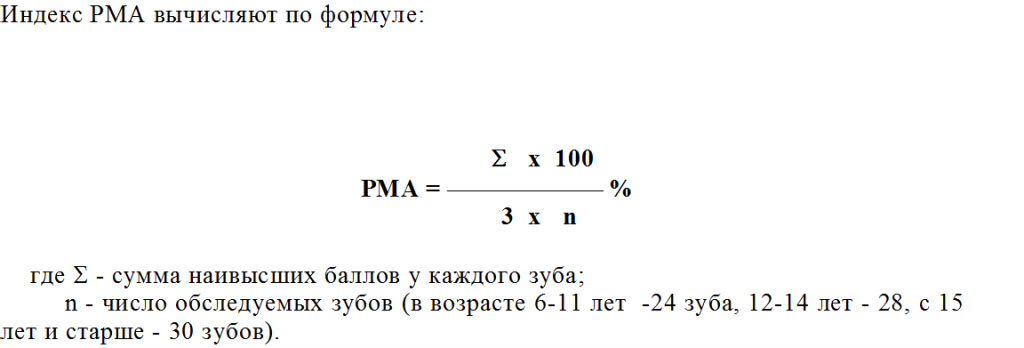

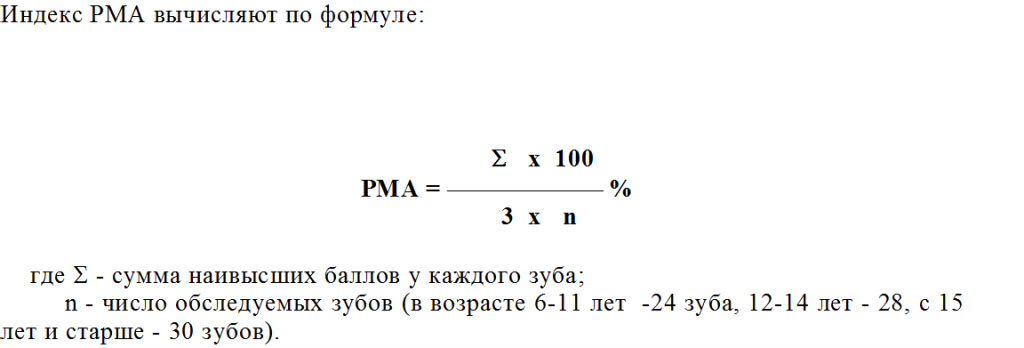

1. Папиллярно-маргинально-альвеолярный пародонтальный индекс (РМА, Schour, Massler, 1948) в модификации Парма (C. Parma, 1960).

Является одним из первых базовых индексов воспаления десны. Проводится, как правило, после пробы Шиллера-Писарева, используя аналогичный раствор.

Методика определения. Оценивается состояние десны у каждого зуба: воспаление сосочка (Р) — 1 балл, воспаление краевой десны (М) — 2 балла, воспаление альвеолярной десны (А) — 3 балла.

Оценка результатов:

до 30% — легкая степень гингивита;

30-60% — средняя степень гингивита;

более 60% — тяжелая степень гингивита.

2. Пародонтальный индекс кровоточивости десневой борозды (SBI Muhlemann и Son, 1971) в модификации Cowell (1975)

Метод чувствительный: повышенная кровоточивость при клинически здоровом пародонте определяется в 30-40%, что позволяет использовать метод для раннего выявления начальных воспалительных изменений. Метод показателен и при гингивите, и при пародонтите.

Методика проведения

Состояние десны изучают в области зубов Рамфьорда с вестибулярной и язычной сторон с помощью пуговчатого зонда. Кончик зонда без давления прижимают к стенке бороздки и медленно ведут от медиальной к дистальной стороне зуба.

Оценочная шкала (степени):

0 – кровоточивость отсутствует;

1 – кровоточивость возникает не раньше чем через 30 секунд;

2 – кровоточивость возникает сразу и в пределах 30 секунд;

3 – пациент отмечает кровоточивость при приеме пищи или при чистке зубов.

3. Пародонтальный индекс кровоточивости сосочков (PBI Saxer и Muhlemann, 1971)

Метод определяет возникновение кровоточивости межзубных сосочков после осторожного зондирования борозды. Зондирование проводит в области зубов Рамфьорда с вестибулярной и язычной сторон с помощью пуговчатого зонда.

Оценочная шкала (степени):

0 – кровоточивость отсутствует;

1 – появление точечных кровотечений;

2 – наличие многочисленных точечных или линейного кровотечения;

3 – кровью заполняется межзубной промежуток;

4 – кровь заполняет десневую борозду и течет по зубу или десне.

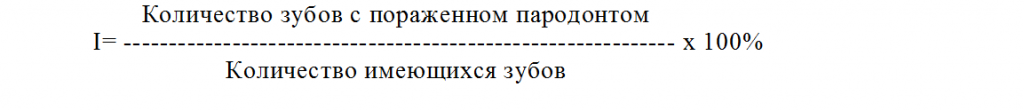

4. Пародонтальный индекс распространенности воспаления (Sandler-Stahl, 1957)

Индекс применяется для мониторинга, а также показывает динамику процесса и эффективность лечения.

Индексы пародонтита

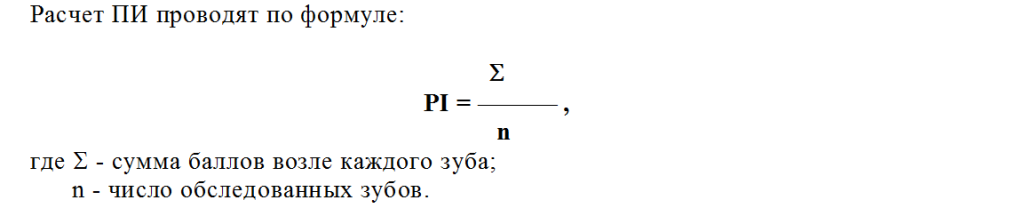

1. Пародонтальный индекс Рассел (PI Russel, 1956).

ПИ учитывает тяжесть гингивита, наличие пародонтальный карманов, подвижность зубов, деструкцию костной ткани.

Методика определения. В зубной формуле напротив каждого зуба проставляют баллы (от 0 до 8), отражающие состояние тканей пародонта:

0 — воспаления десны нет;

1 — легкий гингивит, воспаление не окружает весь зуб;

2- воспаление окружает весь зуб, однако повреждения эпителиального прикрепления нет;

4 – начальная степень резорбции вершин межзубных перегородок ( оценка дается только рентгенологически);

6 — имеется пародонтальный кармана, жевательная функция зуба не нарушена, зуб устойчив;

8 — выраженная деструкция тканей пародонта, жевательная функция зуба нарушена, зуб подвижен, может быть смещен, при перкуссии дает глухой звук

Состояние пародонта регистрируют возле каждого зуба (за исключением третьих моляров), ставят наивысший балл.

Оценка результатов.

0,1 — 1,5 балла — начальная и I стадия заболевания;

1,5 — 4,0 балла — II стадия;

4,0 — 8,0 балла — III стадия.

2. Коммунальный индекс нуждаемости в лечении болезней пародонта (Community Periodontal Index of treatment Needs, CPITN).

Индекс нуждаемости в лечении рекомендован ВОЗ. Для оценки этого индекса регистрируют три показателя:

-наличие или отсутствие кровоточивости десны,

-наличие над- или поддесневого зубного камня,

-пародонтальные кармана.

Методика определения. Для оценки состояния тканей пародонта применяют специально сконструированный легкий зонд, имеющий на кончике шарик диаметром 0,5 мм и черную полоску на расстоянии 3,5- 5,5 мм от кончика зонда.

Полость рта делится на 6 секстантов, определяемых зубами, имеющими кодовые номера 18-14, 13-23, 24-28, 38-34, 33-43 и 44-48. Секстант необходимо осматривать только в тех случаях, если в нем присутствуют 2 зуба и более, и нет показаний к их удалению. Если в секстанте сохранился только один зуб, его следует включать в предыдущий секстант.

У молодых лиц в возрасте до 19 лет осматривают только 6 зубов: 16, 11, 26, 36, 31, 46. Такая модификация методики сделана для того, чтобы избежать классифицирования углубленных зубодесневых щелей, связанных с прорезыванием, как пародонтальных карманов. По этой же причине при осмотре детей до 15 лет регистрацию карманов вообще не проводят, т.е. учитывают только кровоточивость десен и наличие камня. Если в секстанте, подлежащем осмотру, нет ни одного индексного зуба, заменой могут служить отдельные полностью прорезавшиеся резцы или премоляры.

Для определения глубины карманов, наличия поддесневого камня и кровоточивости десен проводится зондирование индексных зубов. Сила зондирования не должна превышать 20 г. Практический тест для определения такой силы заключается в том, что кончик зонда помещают под ноготь большого пальца руки и надавливают до появления побеления.

Для ощущения поддесневого камня необходимо прикладывать наименее возможную силу, которая позволит перемещать шаровидный кончик зонда вдоль поверхности зуба. Кончик введенного зонда следует перемещать соответственно анатомической конфигурации поверхности корня. Появление боли при зондировании свидетельствует о применении слишком большой силы.

При определении глубины десневого кармана кончик зонда следует вводить осторожно, глубина погружения соответствует цветным меткам. Исследуют общую протяженность кармана, для чего определяют глубину как минимум в 6 точках каждого зуба: медиально-щечной, средне-щечной, дистально-щечной, медиально-язычной, средне-язычной, дистально-язычной.

Осмотр и регистрация данных. Зондирование проводят у индексных зубов соответствующего возраста.

Оценочная шкала:

4 — карман более 6 мм ;

3 — карман 3,5 — 5,5 мм;

2 – пародонтального кармана нет, но присутствует явление воспаления десны, зубной камень, дефекты пломб или коронок;

1 — кровоточивость сразу после окончания зондирования, наблюдаемая непосредственно глазом или с помощью зеркала, зубного камня нет, карманов нет;

0 – пародонт интактен.

Оценка результатов.

Оценивают нуждаемость в лечении:

0 — лечения не требуется;

1 — гигиена полости рта;

2 — удаление зубных отложений + гигиена;

3 — удаление отложений + консервативная терапия + кюретаж + гигиена;

4 — удаление отложений + консервативная терапия + лоскутные операции + ортопедическое лечение + гигиена.

3. «Костный» показатель (Fuchs 1946).

Индекс позволяет судить об убыли костной ткани относительно длины корня. Оценку состояния костей проводят рентгенологически.

Оценочная шкала:

4 – нет убыли костной ткани или зуб удален по поводу осложненного кариеса;

3 – убыль костной ткани до одной трети длины корня;

2 – убыль костной ткани от одной трети до дух третей длины корня;

1 – убыль костной ткани свыше двух третей длины корня;

0 – зуб вне кости или удален по поводу заболевания пародонта.

Оценка результатов:

Подсчитывают сумму показателей для всех зубов или исследуемого участка и делят на число, которое соответствует здоровому пародонту (количество зубов умноженное на четыре). Результат получают в виде дроби.

0 – резорбция костной ткани до верхушек корней;

¼ — резорбция костной ткани на две трети корня;

½ — резорбция костной ткани от одной трети до двух третей корня;

¾ — резорбция костной ткани на одну треть корня;

1 – костная ткань в норме.

Классификации подвижности зубов

1. По Евдокимову.

1 степень – зуб смещается в вестиболооральном направлении не более чем на 1 мм. по отношению к коронке соседнего зуба;

2 степень – зуб смещается в вестибулооральном и мезиодистальном направлении не более чем на 1 мм. по отношению к коронке соседнего зуба;

3 степень – добавляется подвижность в вертикальном направлении;

2. По Энтину.

1 степень – смещение зуба в ветибулооральном направлении;

2 степень — зуб смещается в вестибулооральном и мезиодистальном направлении;

3 степень — добавляется подвижность в вертикальном направлении;

4 степень – подвижность в трех направлениях а также ротация зуба.

3. По шкале Миллера-Флезара (1980).

0 – зуб устойчив, имеется только физиологическая подвижность;

1 – смещение зуба по вертикальной оси не более 1 мм. по вертикальной оси не более чем на 1 мм.

2 – зуб смещается на 1-2 мм. в вестибулооральном направлении, функция не нарушена;

3 – подвижность резко выражена, зуб движется в вестибулооральном направлении и по вертикальной оси, функция нарушена.

Классификация поражений фуркации корней

Определяется с помощью специального изогнутого зонда Набера, либо обычного затупленного зонда. Поражение фуркации определяют как в горизонтальном так и вертикальном положениях.

В горизонтальном направлении:

I – видно небольшое вдавление в слизистой на щечной поверхности, но зонд не входит в область разряжения или проникает в дефект на глубину 1-2 мм.

II – зонд входит в бифуркацию более чем на 1-2 мм., но при этом не определяется сообщение одной фуркации с другой

III – место фуркации видно, с помощью зонда можно пройти из одной фуркации в другую.

В вертикальном направлении (Tarnow, Fletcher, 1984):

1 – вертикальная убыль кости от 1 до 3 мм.;

2 — вертикальная убыль кости в области фуркации до 4-6 мм.;

3 — вертикальная убыль кости 7 мм. и более.

Классификация рецессий десны (Miller, 1985)

I – рецессия в пределах свободного края десны. Возможна ее полная ликвидация.

II – рецессия захватывает прикрепленную десну но не затрагивает боковые поверхности корня. Можно рассчитывать на ее полное устранение.

III – рецессия десны и на боковых поверхностях. Полное устранение очень сомнительна.

IV – рецессия десны на всех поверхностях зуба, разрушена кость. Устранить хирургическими методами невозможно.

Источник

Индекс нуждаемости в лечении рекомендован ВОЗ. Для оценки этого индекса регистрируют три показателя: наличие или отсутствие кровоточивости десны, наличие над- или поддесневого зубного камня, пародонтальные кармана (неглубокие — 4-5 мм и глубокие — 6 мм и более).

Методика определения. Для оценки состояния тканей пародонта применяют специально сконструированный легкий зонд, имеющий на кончике шарик диаметром 0,5 мм и черную полоску на расстоянии 3,5- 5,5 мм от кончика зонда.

Секстанты. Полость рта делится на 6 секстантов, определяемых зубами, имеющими кодовые номера 18-14, 13-23, 24-28, 38-34, 33-43 и 44-48. Секстант необходимо осматривать только в тех случаях, если в нем присутствуют 2 зуба и более, и нет показаний к их удалению. Если в секстанте сохранился только один зуб, его следует включать в предыдущий секстант.

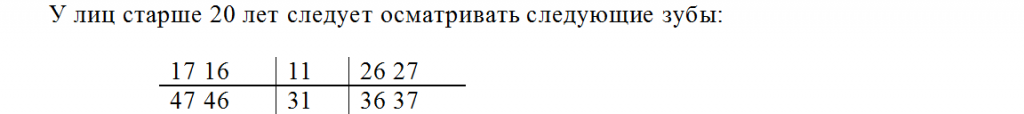

Индексные зубы. У лиц старше 20 лет следует осматривать следующие зубы:

В каждом заднем секстанте в регистрацию включены два моляра, и если один из них удален, то его ничем не заменяют. Если в предназначенном для осмотра секстанте нет ни одного индексного зуба из вышеуказанной формулы, тогда в этом секстанте осматривают все оставшиеся зубы.

У молодых лиц в возрасте до 19 лет осматривают только 6 зубов: 16, 11, 26, 36, 31, 46. Такая модификация методики сделана для того, чтобы избежать классифицирования углубленных зубодесневых щелей, связанных с прорезыванием, как пародонтальных карманов. По этой же причине при осмотре детей до 15 лет регистрацию карманов вообще не проводят, т.е. учитывают только кровоточивость десен и наличие камня. Если в секстанте, подлежащем осмотру, нет ни одного индексного зуба, заменой могут служить отдельные полностью прорезавшиеся резцы или премоляры.

Оценка десневых карманов. Для определения глубины карманов, наличия поддесневого камня и кровоточивости десен проводится зондирование индексных зубов. Сила зондирования не должна превышать 20 г. Практический тест для определения такой силы заключается в том, что кончик зонда помещают под ноготь большого пальца руки и надавливают до появления побеления.

Для ощущения поддесневого камня необходимо прикладывать наименее возможную силу, которая позволит перемещать шаровидный кончик зонда вдоль поверхности зуба. Кончик введенного зонда следует перемещать соответственно анатомической конфигурации поверхности корня. Появление боли при зондировании свидетельствует о применении слишком большой силы.

При определении глубины десневого кармана кончик зонда следует вводить осторожно, глубина погружения соответствует цветным меткам. Исследуют общую протяженность кармана, для чего определяют глубину как минимум в 6 точках каждого зуба: медиально-щечной, средне-щечной, дистально-щечной, медиально-язычной, средне-язычной, дистально-язычной.

Осмотр и регистрация данных. Зондирование проводят у индексных зубов соответствующего возраста. Полученные данные вносят в карту оценки стоматологического статуса или упрощенный вариант карты (ВОЗ, 1986) согласно кодам:

4 — карман более 6 мм (черная область зонда не видна);

3 — карман 4 или 5 мм (край десны расположен у черной полосы зонда);

2 — ощущение присутствия камня при зондировании, но вся черная область зонда видима;

1 — кровоточивость сразу после окончания зондирования, наблюдаемая непосредственно глазом или с помощью зеркала;

0 — здоровая десна.

Оценка результатов.

1. Оценивают распространенность заболевания:

— процент лиц с интактным пародонтом;

— процент лиц, имеющих только кровоточивость;

— процент лиц, имеющих кровоточивость и камень;

— процент лиц, имеющих кровоточивость, камень и неглубокие карманы;

— процент лиц, имеющих кровоточивость, камень, неглубокие и глубокие карманы.

2. Оценивают интенсивность заболевания:

— среднее число секстантов с кровоточивостью;

— среднее число секстантов с зубным камнем;

— среднее число секстантов с неглубокими пародонтальными карманами;

— среднее число секстантов с глубокими пародонтальными карманами;

— процент лиц с 1…6 интактными секстантами;

— процент лиц с 1…6 секстантами с соответствующими признаками.

3. Оценивают нуждаемость в лечении:

— процент лиц, нуждающихся в гигиенических мероприятиях;

— процент лиц, нуждающихся в комплексной терапии.

Оценку нуждаемости в лечении проводят на основании анализа индекса CPITN и его составляющих:

0 — лечения не требуется;

1 — гигиена полости рта;

2 — удаление зубных отложений + гигиена;

3 — удаление отложений + консервативная терапия + кюретаж + гигиена;

4 — удаление отложений + консервативная терапия + лоскутные операции + ортопедическое лечение + гигиена.

Пример 24.

С целью изучения распространенности заболеваний пародонта и определения нуждаемости в лечении проведено эпидемиологическое исследование у 120 женщин в возрасте 35-44 лет, работающих на камвольно-прядильной фабрике.

На основании данных CPITN каждого из обследованных установлено следующее.

1. Среди обследованных заболеваний тканей пародонта не имеют 15% (у 18 человек около всех индексируемых зубов регистрируется баллы, равные только 0).

2. Распространенность заболеваний пародонта высокая — 85% (у 102 человек хотя бы около одного индексируемого зуба зарегистрирован один из баллов — 1, 2, 3, 4).

Среди лиц с патологией пародонта (102 человека):

— 22,5% имеют только кровоточивость десны (у 23 человек хотя бы около одного индексируемого зуба регистрируется 1 балл, около остальных зубов баллы могут быть равны 0 или 1);

— 51,9% имеют кровоточивость десны и зубной камень (у 53 человек хотя бы около одного индексируемого зуба регистрируется 2 балла, около остальных зубов баллы могут быть равны 1, 2 или 0);

— 21,6% лиц имеют кровоточивость, зубной камень и неглубокие пародонтальные карманы (у 22 человек хотя бы около одного индексируемого зуба регистрируется 3 балла, около остальных зубов баллы могут быть равны 0, 1, 2 или 3 баллам);

— 3,9% лиц имеют кровоточивость, зубной камень, глубокие и неглубокие пародонтальные карманы (у 4 человек хотя бы около одного индексируемого зуба регистрируется 4 балла, около остальных зубов баллы могут быть равны 0, 1, 2, 3 или 4).

3. Анализ интенсивности заболеваний пародонта среди обследованных показал:

— только кровоточивость отмечается в среднем в 1 секстанте (из 6 секстантов);

— зубной камень отмечается в среднем в 1,55 секстантах (из 6 секстантов);

— неглубокие пародонтальные карманы отмечаются в среднем в 0,25 секстантах (из 6 секстантов);

— глубокие пародонтальные карманы отмечаются в среднем в 0,03 секстантах (из 6 секстантов);

— интактный пародонт отмечается в среднем в 3,17 секстантах (из 6 секстантов).

3. Исходя из вышеизложенного, нуждаются в лечении:

— 15% лиц в лечении не нуждаются (18 человек);

— 19,2% лиц нуждаются в гигиене полости рта (23 человека из 120 обследованных имеют только кровоточивость);

— 44,2% нуждаются в удалении зубных отложений и гигиене полости рта (53 человека из 120 имеют зубной камень);

— 18,3% нуждаются в удалении зубных отложений, консервативной терапии, кюретаже пародонтальных карманов и гигиене (22 человека из 120 имеют неглубокие пародонтальные карманы);

— 3,3% нуждаются в удалении зубных отложений, консервативной терапии, хирургическом лечении, ортопедическом лечении и гигиене (4 человека имеют глубокие пародонтальные карманы).

2. Комплексный периодонтальный индекс (П.А. Леус, 1988).

Применяется для группового определения пародонтального статуса у населения всех возрастных групп при массовых обследованиях. Представляет собой усредненное значение признаков поражения пародонта (от факторов риска до развившейся стадии заболевания).

ВОЗ рекомендует проводить эпидемиологические исследования в возрастных группах: 12 лет, 15 лет, 35-44 и 65-74 года. В одной возрастной группе должно быть не менее 20 человек, проживающих в одном населенном пункте и обследованных по принципу случайного выбора.

В зависимости от возраста обследуемого изучают разные зубы:

3-4 года — 55, 51, 65, 75, 71, 85;

7-14 лет — 16, 11, 26, 36, 31, 46;

15 лет и старше — 16(17), 11, 26(27), 36(37), 31, 46(47).

Использование КПИ для обследования детей до 3 лет и 5-6 лет автор не рекомендует.

При отсутствии зуба, подлежащего исследованию, можно изучать ближайший зуб в пределах одноименной группы. Если отсутствуют все зубы одноименной группы, то регистрируется максимальная тяжесть состояния пародонта. При наличии ряда признаков регистрируют более тяжелое поражение (более высокий балл). В случае сомнения предпочтение отдают гиподиагностике.

Методика определения. Для определения признаков поражения пародонта (кровоточивость, зубной камень, десневой или пародонтальный карман), а также зубного налета применяют стоматологический зонд, для определения патологической подвижности зубов — зонд и пинцет. Выражают в баллах:

0 — здоровый пародонт (зубной налет и признаки поражения пародонта при обследовании с помощью инструментов не определяются);

1 — зубной налет (любое количество мягкого белого налета, определяемое зондом на поверхности коронки зуба, в межзубных промежутках или придесневой области);

2 — кровоточивость (видимое невооруженным глазом кровотечение при легком зондировании зубодесневого желобка или кармана);

3 — зубной камень (любое количество твердых отложений в поддесневой области зуба);

4 — карман (десневой или пародонтальный карман, определяемый зондом);

5 — подвижность зуба (патологическая подвижность зуба II-III степени).

КПИ определяют по формулам

для индивидуума:

S

КПИи = ¾¾¾

n

где S — сумма баллов каждого зуба;

n — число исследуемых зубов;

средний КПИ для обследуемой группы:

S КПИи

КПИср. = ¾¾¾¾¾

n

где S КПИ — сумма баллов индивидуальных КПИ;

n — число обследованных лиц.

Оценка результатов.

0,1-1,0 — риск заболевания;

1,1-2,0 — поражение легкой степени;

2,1-3,5 — поражение средней степени;

3,6-5,0 — поражение тяжелой степени.

Пример 25.

Обследовано 25 мужчин в возрасте 35-44 лет, работающих в цехе гальванизации.

У обследованного N зубограмма имеет вид:

| баллы | |||||||||||||

| зубы | |||||||||||||

| зубы | |||||||||||||

| баллы |

КПИи = (3+2+4+5+2+4) : 6 = 20:6 = 3,33.

Вывод: поражение тканей пародонта средней степени (пародонтит).

По аналогии вычисляем КПИи у остальных 24-х человек.

Вычисляем КПИср.

КПИср. = (3,33+2,57+1,18+2+2,5+… … …) : 25 = 67,5 : 25 = 2,7.

Вывод: у обследованной группы мужчин данной возрастной категории отмечается поражение пародонта средней степени.

3. Комбинированный пародонтальный индекс для эпидемиологических исследований (КПИЭ, Т.В. Никитина, 1982).

Основан на клиническом комбинированном пародонтальном индексе. Для эпидемиологических исследований автор предлагает ввести в него оценку распространенности процесса и ограничить количество исследуемых зубов.

Методика определения. Оценивают воспаление десны (В) по вакуум-пробе или клинически, убыль костной ткани (Д) в области 17, 12, 21, 26, 37, 32, 41, 46 зубов, а распространенность процесса (Р) возле каждого зуба в баллах.

Оценка воспаления (В):

0 — вакуум-проба по Кулаженко в пределах нормы (клинически — кровоточивость отсутствует);

1 — снижение показателей вакуум-пробы по Кулаженко в 1,5 раза, но не более чем в 3 раза (клинически — кровоточивость слабая);

2 — снижение показателей вакуум-пробы по Кулаженко в 3 раза, но не более чем в 4 раза (клинически — кровоточивость значительная);

3 — снижение показателей вакуум-пробы по Кулаженко в 4 раза и более (клинически — кровоточивость спонтанная).

Оценка убыли костной ткани (Д):

0 — отсутствие зубодесневых карманов;

2 — расстояние от эмалево-цементной границы до дна зубодесневого кармана не более 2 мм;

4 — расстояние от эмалево-цементной границы до дна зубодесневого кармана от 2 до 4 мм;

6 — расстояние от эмалево-цементной границы до дна зубодесневого кармана от 4 до 6 мм;

8 — расстояние от эмалево-цементной границы до дна зубодесневого кармана от 6 мм и более.

Оценка распространенности процесса (Р):

— визуально подсчитывают количество зубов, около которых отмечены признаки воспалительно-дистрофического процесса, и делят на общее число зубов.

Вычисление КПИЭ проводят по формуле:

S (В + Д) Р

КПИЭ = ¾¾¾¾¾¾ х ¾¾¾ ,

8 n

где S (В + Д) — сумма баллов возле обследуемых зубов;

8 — число обследуемых зубов;

Р — число зубов с признаками воспалительно-дистрофического процесса;

n — общее число зубов.

Пример 26.

Обследовано 50 женщин в возрасте 35-44 лет, работающих переводчиками.

У обследованной N оцениваем воспалительный компонент(В):

| баллы | ||||||||||||

| зубы | ||||||||||||

| зубы | ||||||||||||

| баллы |

В = 1+0+0+1+1+1+1+1 = 6.

Оцениваем убыль костной ткани (Д):

| баллы | ||||||||||||

| зубы | ||||||||||||

| зубы | ||||||||||||

| баллы |

Д= 2+0+0+2+2+2+2+4 = 14.

Оцениваем распространенность процесса (Р): из всех зубов (32) около 27 отмечены признаки воспалительно-дистрофического процесса.

Р = 27 : 32 = 0,84.

КПИ = [(6+14) : 8] х 0,84 = 2,5 х 0,84 = 2,1.

По аналогии вычисляем КПИ для остальных 49 человек.

Вычисляем КПИЭ:

КПИЭ = (2,1+2,8+2,4+1,9+ … … …) : 50 = 2,43.

ЛИТЕРАТУРА

1. Гигиена полости рта в профилактике основных стоматологических заболеваний /Скляр В.Е., Левицкий А.П., Терешина Т.П. и др.- К: Здоровье, 1990.- 88 с.

2. Данилевский Н.Ф., Вишняк Г.Н., Политун А.М. Пародонтология детского возраста .- К.- 1981.- 296 с.

3. Диагностика, лечение и профилактика стоматологических заболеваний /В.И.Яковлева, Е.К. Трофимова, Т.П. Давидович, Г.П. Просверяк .- 2-е изд., перераб. и доп. — Мн.: Выш. школа, 1994. — 494 с.

4. Заболевания пародонта: Атлас /Под ред. Н.Ф.Данилевского.- М.: Медицина, 1993.- 320 с.

5. Иванов В.С. Заболевания пародонта .- 2-е изд., перераб. и доп.- М., 1989 .- 272 с.

6. Левицкий А.П., Мизина И.К. Зубной налет.-2-е изд., перераб. и доп.-К.:Здоров’я.- 80 с.

7. Леус П.А. Комплексный периодонтальный индекс // Стоматология.- 1988.- № 1 .- С. 28-29.

8. Никитина Т.В. Пародонтоз .- М., 1982 .- 256 с.

9. Стоматологічна профілактика у дітей: Навч. посібник /Л.О. Хоменко, В.І. Шматко, О.І. Остапко та ін.- К.: ІСДО, 1993 .- 192 с.

10. Терешина Т.П. Метод количественного определения отложения зубного камня // Мат. научно-практической конференции, посвященной 65-летию Одесского НИИ стоматологии .- Одесса, 1993.- С. 142-143.

11. Шугар Л., Баноци Й., Шаллаи К. Заболевания полости рта: Пер. с венг.- Будапешт, 1980 .- 390 с.

Источник