История болезни и ее значение правила заполнения и ведения истории болезни

- 24 Апреля, 2019

- Другие состояния

- Серая мышка

Что такое история болезни? Это юридический документ, который является собственностью лечебного медучреждения. В медицинскую карту пациента вносится информация о диагнозе, методах обследования и лечения, динамике выздоровления. У некоторых начинающих врачей и медсестер возникают сложности с оформлением данного документа. Они не знают, как заполнять историю болезни.

Примеров составления медицинской карты можно встретить немало. При этом все истории болезни пациентов оформляются по единым принципам.

Значение медицинской карты больного

Глядя на образец заполненной истории болезни, несложно сделать вывод о том, для чего необходим этот документ. Он содержит все сведения, касающиеся состояния пациента при поступлении в медучреждение и отражающие в полной мере фактические результаты деятельности докторов и медперсонала. Информация, указанная в медкарте, должна быть достоверной, точной и зафиксированной в хронологическом порядке.

Данные, которые указаны в заполненной истории болезни (с образцом ознакомиться можно в одном из следующих разделов), являются первостепенными для экспертов. Ведь в случае возникновения спорных ситуаций, требующих проведения специализированных экспертиз, учитываться будет только официальная информация – то есть та, что указана в медкарте. По ней можно оценить уровень качества оказания медицинской помощи. Поскольку именно в истории болезни фиксируются все проводимые манипуляции и процедуры, этот документ является основанием для выставления счета страховой компании.

Таким образом, история болезни – это официальное подтверждение того, что происходило с больным в стенах лечебного заведения. Внесение изменений в медкарту не допускается. Если лицо, ответственное за оформление документа, допустило ошибку, ее исправляют, зачеркнув неверные сведения и написав рядом то, что нужно. Изменения должны быть заверены подписью должностного лица с пометкой «исправленному верить».

Единого образца не существует

Чтобы получить представление о том, как составлять медицинскую карту, далее приведем краткие примеры написания истории болезни. Однако стоит учитывать, что образец, представленный в статье, не является стандартным. Все дело в том, что российское законодательство не предусматривает наличие эталонов в оформлении медицинской документации. В соответствии с ФЗ № 162 «О стандартизации», формы документов разрабатываются на трех уровнях: ведомственные, региональные и стандарты медучреждений. Последние обычно составляются на местах с учетом специфики работы клиники и утверждаются приказом главврача.

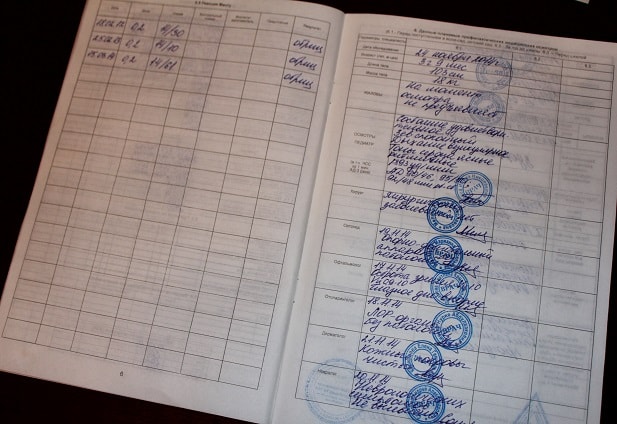

Как оформить паспортную часть: образец

Итак, представим пример, как заполнять сестринскую историю болезни. Начать необходимо с титульной (паспортной) части. При поступлении больного медперсонал приемного отделения записывает информации о нем на лицевой стороне истории болезни. Обычно заполнением первых страниц карт пациента занимаются медсестры, поэтому документ так и называют – сестринская история болезни. Как заполнять? Пример приводим:

- Отделение: 5 инфекционное отделение, 6 палата.

- Ф. И. О.: Иванов Иван Иванович.

- Пол: мужской

- Дата рождения: 01.01.1985.

- Возраст: 33 года.

- Постоянное место жительства: Московская область, Мытищи, ул. Мира, д. 25, кв. 8.

- Родственники: отец Иванов Иван Сергеевич.

- Социальное положение: трудоустроен.

- Кем направлен больной: 5 поликлиника.

- Диагноз направившего учреждения: кишечная инфекция.

- Диагноз при поступлении: кишечная инфекция.

В медкарте пациента должна быть указана точная дата и время обращения в приемное отделение.

Постановка диагноза

Перед тем как заполнять историю болезни по примеру, указанному выше, обратите внимание, что в самой медкарте требуется указание предварительного диагноза. Имеется в виду врачебное заключение учреждения, направившего пациента. Информация о заболевании указывается при поступлении на лицевую часть карты истории после сбора анамнеза и осмотра больного врачом. Диагноз прописывается полностью, без сокращений и аббревиатуры, с отметками о сопутствующих патологиях.

В течение трех рабочих дней на лицевой стороне медкарты указывается подтвержденный или новый клинический диагноз, поставленный по результатам обследования пациента с момента поступления в стационар. Изменения в историю болезни вносятся и в том случае, если в период нахождения в отделении клиники заключение о сущности заболевания и состоянии пациента было изменено. Информацию вносят в историю болезни в качестве этапного эпикриза.

При выписке указывается заключительный диагноз больного. Название болезни пишут в развернутом виде с отметкой кода по МКБ-10. При оформлении заключения врач должен постараться выделить основной недуг, определяющий тяжесть и прогноз выздоровления. Если имеет место второе заболевание, его указывают только тогда, когда оно имеет такое же значение для оценки тяжести и прогноза.

План действий при госпитализации

Поступивший в приемное отделение пациент обязательно должен быть осмотрен дежурным врачом в срочном порядке. Параллельно с этим медсестра заполняет сестринскую историю болезни. В первую очередь указывается дата и время осмотра, фамилия врача. Если госпитализация больного является плановой, осмотр должен быть проведен в течение трех часов с момента прибытия в стационарное отделение.

Наличие направления от лечащего врача поликлиники является обязательным при запланированной госпитализации. Оно должно быть оформлено должным образом. Направление вклеивают в историю болезни. Приемный статус для плановых пациентов определяется в течение рабочего дня, а для экстренных – в ходе осмотра. Сведения о приемном статусе должны быть информативными и иметь клиническое значение.

Теперь о том, как заполнять историю болезни. Пример поможет наглядно разобраться, как оформлять медкарту при первичном обследовании пациента:

- Жалобы: боли в животе, тошнота, диарея 5-6 раз в сутки.

- История болезни: Болеет 3 дня, принимал «Смекту», «Энтеросгель». Направлен поликлиникой № 5.

- История жизни: Подобными заболеваниями не болел, аллергологический статус не отягощен, привит.

- Физиологическое обследование: сознание ясное, состояние активное, кожные покровы бледные, температура 37,2, астенический тип телосложения, лимфоузлы не увеличены.

- Сердечно-сосудистая система: частота сердечных сокращений 80 уд/мин, пульс ритмичный, нормального напряжения, артериальное давление 125/85, отеки отсутствуют.

- Дыхательная система: признаки дыхательной недостаточности отсутствуют, ритм дыхания не нарушен.

- Система пищеварения: аппетит не изменен, глотание не затрудненное, язык не обложен, живот болезненный при пальпации, болевой синдром перед актом дефекации, стул жидкий.

- Система органов мочевыделения: акты мочеиспускания регулярны, безболезненны, моча светлого цвета.

Важно, чтобы жалобы пациента были записаны максимально подробно. Как видно из заполненного образца истории болезни стационарного больного, фиксировать необходимо все признаки, которые могут иметь место для установления диагноза и составления плана лечения.

В анамнезе пациента должны упоминаться факторы, которые имеют прямое отношение к предполагаемому диагнозу, оценке тяжести состояния больного и прогноза – иными словами, все, что может изменить тактику лечения. Обязательно указываются сведения о группе крови и резус-факторе, склонности к аллергическим реакциям, перенесенных ранее инфекционных заболеваниях (венерических, вирусных заболеваниях, гепатите, ВИЧ-инфекции), переливаниях крови и хирургических вмешательствах. Если обратить внимание на заполненную историю болезни КРС (крупного рогатого скота), то ее составляют по аналогичному принципу – детально описывается состояние животного, устанавливается диагноз и составляется лечебный лист.

Что еще нужно вписать в медкарту

К заполненной истории болезни по терапии прилагаются данные для страховой компании. В страховом анамнезе отмечается, с какого числа пациента госпитализировали и открыли листок нетрудоспособности. Если предыдущий случай временной нетрудоспособности не завершен или у больного не закрыт больничный, указываются регистрационные данные первичного листка и период его действия. Чтобы продлить больничный после 15 дней нетрудоспособности, потребуется разрешение специальной врачебной комиссии.

Как правильно заполнить историю болезни пациента? Если больной является инвалидом, в медкарте следует уточнить группу, трудоспособность и заболевание, послужившее причиной инвалидности, дату решения МСЭК и срок повторного переосвидетельствования. Вне зависимости от причины, по которой в день поступления больного не удалось собрать анамнез, при первой возможности в уже заполненную сестринскую историю болезни вносят дополнения. Их оформляют отдельно, при этом указывают дату составления документа или прилагают к медкарте как фрагмент дневниковой записи лечащего врача.

При первичном осмотре врач оценивает общее состояние больного, дает краткое описание всем доступным для визуального осмотра и пальпации органам и системам. В случае выявления патологических отклонений, детальная информация о них вносится в медкарту, причем отмечаются характерные симптомы и синдромы. Если имеют место повреждения, имеющие значение для проведения судебно-медицинской и лабораторной экспертизы, их также подробно описывают в истории болезни (место локализации, размер, характер повреждения и др.).

После осмотра врач должен сформулировать предварительный клинический диагноз, составить план диагностических процедур и наметить схему лечения с указанием торговых названий лекарственных препаратов на латинском языке, дозировки, частоты приема, пути введения.

Оформление согласия на медицинское вмешательство

Всем, кто желает узнать, как правильно заполнять историю болезни, необходимо обратить внимание на данный раздел. Без оформления добровольного согласия пациента или его законных представителей на медицинское вмешательство никакие диагностические и лечебные процедуры не могут быть выполнены. Гражданин должен ознакомиться с условиями лечения и, если его все устраивает, поставить свою подпись.

Нередкими являются ситуации, когда состояние пациента не позволяет ему принять решение о неотложном вмешательстве. При отсутствии родственников вопрос о дальнейшем лечении решает докторский консилиум. Врачи должны действовать в интересах больного. Если нет возможности собрать консилиум, лечащий врач самостоятельно принимает решение, о котором обязан уведомить администрацию лечебного учреждения, что подтверждается записью в истории болезни. В сестринской заполненной медкарте делается отметка о согласии законных представителей (родителей, опекунов) пациентов, не достигших 15-летнего возраста, а также тех граждан, которые признаны судом недееспособными.

Информацию о предстоящем консервативном или хирургическом вмешательстве пациенту сообщают в доступной для него форме. Больной должен быть уведомлен о своем заболевании, возможных методах и целях терапии, возможных рисках, побочных реакциях и ожидаемом эффекте. Об ознакомлении с информацией о предстоящем вмешательстве делается отметка в истории болезни. Аналогичным образом медперсонал оформляет согласие на переливание крови или ее компонентов. Пациент должен понимать все риски и быть в курсе возможных осложнений, включая риск заражения ВИЧ-инфекцией, вирусным гепатитом, сифилисом и другими заболеваниями, протекающими в скрытом серонегативном периоде.

Если пациент не согласен с предложенной схемой лечения, ему необходимо написать письменный отказ от медицинского вмешательства (за детей это делают родители или опекуны). При этом гражданину разъясняются возможные последствия такого отказа. Заявление об отказе составляется в произвольной форме, его должен подписать пациент и лечащий врач, затем документ прикрепляют к медкарте.

Дневники наблюдения за больным

Заведующий отделением обязан осмотреть пациентов, госпитализированных по направлению от поликлиники по месту жительства, в течение трех рабочих дней с момента поступления. Больные, которые находятся в тяжелом состоянии и нуждаются в постоянном наблюдении, осматриваются заведующим в течение 24 часов. Заведующий отделением совершает обход один раз в неделю, о чем в медицинской карте делается соответствующая отметка. Запись должна отражать состояние больного с учетом выполнения рекомендаций по диагностике и лечению. После этого заведующий отделением ставит свою подпись в истории болезни.

Все отметки в медицинской карте должны составляться в хронологическом порядке. При каждом произведенном действии необходимо делать запись с указанием точного времени и даты. Обязательным является ведение дневников пациентов. В процессе лечения и наблюдения госпитализированных больных, находящихся в состоянии легкой степени тяжести, записи вносят не менее трех раз за неделю. Пациентам, которые пребывают в тяжелом состоянии или средней тяжести, записи в дневник вносят регулярно, а в случае резкого изменения самочувствия больного – несколько раз в течение дня.

Как заполнить дневники истории болезни стационарного больного? В дневниках лечащий врач должен отражать динамику состояния пациента, его объективный статус, вносить сведения о лабораторных и инструментальных исследованиях, которые имеют принципиальное значение для прогноза и схемы терапии. Дневниковые отметки подтверждают обоснованность изменений в лечебно-профилактическом планировании. Последнюю запись в дневник пациента лечащий врач вносит в день выписки – отметка должна быть содержательной и подробной.

Результаты анализов и диагностических процедур

Заключения лабораторных исследований, функциональных, рентгенологических и эндоскопических процедур помещают в историю болезни в течение суток после получения результатов. В медкарте обычно хранятся подлинники диагностических тестов. Некоторые скрининги и снимки обязательно должны содержать информацию о дате и времени их проведения. К таким относятся:

- биохимические и бактериологические анализы (отмечается время забора материала и время выдачи заключения);

- электрокардиограммы (в медкарту вносят показатели, полученные при поступлении и выписке, что позволяет оценить динамику состояния больного);

- результаты холтеровского мониторинга с ЭКГ;

- графики замеров артериального давления на протяжении суток с отражением имеющихся отклонений.

Также в медкарту вносятся записи врачей лучевой и функциональной диагностики, эндоскопистов. Заключения экспертов должны отражать объективную картину исследуемого объекта, содержать детальное описание атипичных патологических изменений в органах или системах, функционального состояния и ход проведения процедуры. Заключение врача-диагноста должно подтвердить или опровергнуть предполагаемый диагноз.

Листы назначений в медкарте

В заполненной истории болезни по педиатрии, терапии, неврологии, хирургии и другим направлениям важным элементом является лист назначений. Это составная часть медицинской карты. В этот раздел доктор собственноручно вносит информацию о лекарствах, лечебных назначениях, исключая двусмысленное или произвольное толкование. Врач определяет дату начала приема медикаментов и дату их отмены. Обязанностью медсестры является реализация лечебной программы в соответствии с графиком назначения. Каждое действие медсестра подтверждает своей подписью.

Как заполнять историю болезни и лист назначений, в частности? Лекарственные средства важно указывать на латинском языке. Вписать в медкарту необходимо не только название действующего вещества, но и торговой название препарата. Сюда же вносят данные о назначенной дозировке, частоте приемов и пути введения лекарства. В отличие от обычного стационара, в котором ведутся листы назначений, в отделении интенсивной терапии все врачебные назначения отражаются в официальной форме 01 1/у. Помимо лекарств, в ней фиксируются основные параметры жизнедеятельности больного.

Дополнением к листу назначений является температурный лист. Он заполняется медсестрой, которая производит замер температуры тела больного дважды в день.

Выписной эпикриз

Это последний этап оформления истории болезни . Как правильно заполнять эпикриз пациента при выписке? Документ должен содержать следующие сведения:

- основание для госпитализации;

- диагнозы при поступлении и установленный в ходе обследования, перенесенные заболевания (по истории болезни);

- терапия с указанием лечебных процедур и препаратов;

- результат лечения.

Если больной находился в блоке интенсивной терапии, обозначаются все торговые названия лекарств, назначенные дозы. В выписном эпикризе также должны присутствовать рекомендации по приему препаратов в дальнейшем. Каждое лекарственное средство должно быть написано на русском языке с указанием лекарственной формы, разовой дозы и кратности приема, продолжительность курса.

Выписной эпикриз из истории болезни составляется в двух экземплярах, один из которых выдается больному на руки. Документ оформляется в печатном виде и заверяется печатью медучреждения, подписывается лечащим врачом и заведующим отделением. Также при выписке из стационарного отделения трудоустроенным гражданам выдается лист нетрудоспособности.

Сама история болезни остается в стенах медучреждения. Получить ее на руки пациент сможет только с разрешения администрации, а также по решению суда, органов следствия и прокуратуры. По требованию гражданина с медкарты могут сниматься копии. Также по предварительному запросу пациент имеет право получить на руки стекла и блоки биопсийного материала для консультаций в других медучреждениях.

Источник

Медицинская

документация— это система,

учетно-отчетных документов, предназначенных

для записи и анализа данных, характеризующих

состояние здоровья отдельных лиц и

групп населения, объем, содержание и

качество оказываемой медицинской

помощи, а также деятельность

лечебно-профилактических учреждений.

В условиях

государственного характера здравоохранения

эта система является обязательной и

универсальной, ибо только она осуществляет

и обеспечивает количественный и

качественный учет лечебно-диагностической

и профилактической работы всех медицинских

учреждений и позволяет проанализировать

эту работу. Каждая форма медицинских

документов едина для всей страны,

вводится в действие Министерством

здравоохранения.

Учетными медицинскими

документами являются история болезни,

медицинская карта амбулаторного

больного, история развития ребенка и

др., отчетными — карта профилактических

прививок, обменная карта поликлиники,

экстренное извещение и др.

Важнейшим первичным

учетным документом является история

болезни(при амбулаторном лечении —медицинская карта амбулаторного

больного). Она предназначена для

фиксации наблюдений за состоянием

больного во время его стационарного

(амбулаторного) лечения. Это — система

записей; документирующих результаты

диагностических исследований, сам

диагноз, лечебные мероприятия, течение

и исход заболевания или травмы. История

болезни служит основой для дальнейших,

после выписки из стационара, врачебных

действий, связанных с реабилитацией

больного, его трудовой деятельностью.

При летальном исходе в истории болезни

отмечаются результаты патологоанатомического

или судебно-медицинского исследования

трупа.

С 1968 года история

болезни официально называется «медицинская

карта стационарного больного», однако

привычный термин «История болезни»

применяется повсеместно, и в дальнейшем:

изложении им, как и не менее привычным

обозначением «амбулаторная карта»

(вместо «медицинская карта амбулаторного

больного») мы будем пользоваться.

Оформляя историю

болезни (амбулаторную карту, что в

дальнейшем имеется в виду), врач должен

исходить из того, что записи в ней имеют

важное лечебно-диагностическое,

научно-практическое, воспитательное,

юридическое и социальное значение.

Л е ч е б н о — д и

а г н о с т и ч е с к о е значение истории

болезнисостоит в том, что по записям

в ней осуществляются диагностические

и лечебные мероприятия. Постановка

диагноза и лечение больного нередко

проводятся не одним, а несколькими

врачами. В таких случаях записи в истории

болезни позволяют интегрировать усилия

разных врачей и обеспечить преемственность

в ходе лечения.

Научно-практическое

значение истории болезнизаключается

в том, что они являются незаменимым

источником получения информации о

причинах и условиях возникновения

различных заболеваний и травм, их

клиническом течении и исходах, об

эффективности лечения, целесообразности

использования различных методов, средств

л препаратов с диагностическими и

терапевтическими целями. Это позволяет

при анализе, большого количества историй

болезни выработать рекомендации для

правильной диагностики, рационального

лечения и профилактики болезней, как и

иных патологических состояний.

Внедряющиеся в современную медицинскую

практику способы формализации записей

в историях болезни обеспечивают

применение компьютеризации в целях

диагностики, определения, факторов

риска, показаний для использования тех

или иных методов лечения, в том числе

оперативного, прогнозирования исходов..

Велико воспитательное

значение историй болезни, особенно

для начинающих врачей. М. В. Черноруцкий

подчеркивал, что у постели больного с

историей болезни в руках формируется

настоящий врач.

Правильно и

осмысленно заполненные истории болезни

воспитывают у молодых врачей клиническое

мышление, способность надлежащим образом

оценить наблюдаемую картину, отмеченную

симптоматику и поставить диагноз,

определить тактику, методику и объём

лечения, развивают и повышают чувство

ответственности за здоровье, и жизнь

больных, а так же за свои действия.

Истории болезни,

оформляемые в том или ином лечебном

учреждении, характеризуют лицо этого

учреждения, уровень лечебно-диагностической

работы в нем. В каждый стационар или

поликлинику время от времени приходят

новые молодые врачи, формирование и

становление которых как специалистов

осуществляет коллектив, и от того, как

поставлена здесь работа с медицинской

документацией, зависит многое в воспитании

врача.

История болезни

имеет важное юридическое значение.

Это — медицинский документ, а любой

медицинский документ является прежде

всего юридическим документом, то есть

он в любую минуту может быть предметом

следственного и судебного разбирательства.

История болезни

(амбулаторная карта) протоколирует все

действия медицинских работников по

оказанию больным лечебно-профилактической

помощи. Именно по истории болезни можно

судить о необходимости, своевременности

и, следовательно, правильности всех

лечебно-диагностических мероприятий.

Можно отметить

четыре следующих основных случая, когда

история болезни имеет важное юридическое

значение:

— при наступлении

смерти в лечебных учрежденияхот

воздействия насильственных факторов

(от механической и иной травмы, от

отравления и др.);

— при наличии у

пострадавшего несмертельных повреждений,

когда требуется установить степень их

тяжести, орудие травмы, и механизм его

действия, а также разрешить другие

вопросы, возникающие у работников

правоохранительных органов;

— при расследовании

жалоб больных или их родственниковна неправильную диагностику или лечение

заболеваний (травмы) при возбуждении

уголовных дел против медицинских

работников по таким поводам;

— в гражданских

делах о возмещении вреда, причиненного

здоровью(при производственных,

дорожно-транспортных и др. травмах),

когда возникает необходимость в

определении состояния здоровья

пострадавшего, степени утраты им

трудоспособности.

Могут быть и иные

случаи (в частности при идентификации

личности, при расследовании дел о

членовредительстве, заражении венерической

болезнью и др.), когда история болезни

(амбулаторная карта) изымается из

лечебного учреждения следователем или

судом для разрешения по ней вопросов,

возникших в процессе расследования.

Поэтому, описывая

в истории болезни, как и ином медицинском

документе, состояние больного и

назначенное ему лечение, врач всегда

должен иметь в виду правовое значение

составляемого им документа, ибо записи

в нем могут представлять существенный

интерес для правосудия. В связи с

отмеченным такие записи необходимо

производить с учетом требований,

предъявляемых к ним как источникам

доказательств. Ясно, что чем полнее и

объективнее содержание истории болезни,

тем легче установить по нему тот или

иной интересующий следствие факт.

Так, в истории

болезни фиксируется точное время

поступления больного (пострадавшего)

в стационар. Со слов его или сопровождающих

лиц указываются время, место и

обстоятельства определенного события

(например, получения повреждения). Эти

данные могут быть небезразличными для

следствия, особенно при расследовании

преступлений, совершенных в условиях

неочевидности.

В случаях

посягательств на жизнь и здоровье

человека очень важны записи в истории

болезни, относящиеся к характеристике

повреждений, их морфологических свойств.

При этом нельзя заменять изложение

особенностей повреждений (напр.,

прямолинейная рана, длиной 3 см с ровными

неосадненными краями и остроугольными

концами с кровоизлиянием в окружающих

мягких тканях) диагнозом (резаная рана).

Относительно каждого из обнаруженных

повреждений требуется отметить размеры,

точную локализацию (с указанием

анатомической области тела, опознавательных

точек и линий, применительно к которым

повреждение ориентировано, а при

транспортных травмах, огнестрельных и

иных ранениях, кроме того, расстояния

от подошвы соответствующей стопы).

Описываются форма ран, характер и

особенности концов, краев, состояние

окружающих тканей (наличие кровоизлияний,

повреждений эпидермиса), инородные

включения.

Содержащиеся в

истории болезни данные о повреждениях

являются во многих случаях единственным

источником сведений о них, так как в

связи с последующим врачебным

вмешательством (первичная обработка

ран, иммобилизация переломов и др.)

первоначальный вид травмы изменяется:

например, ушибленная рана или входное

и выходное пулевые отверстия превращаются

в резаные раны. В дальнейшем сказываются

и развивающиеся процессы заживления.

Для определения

характера телесных повреждений

обязательно назначается судебно-медицинская

экспертиза. Но судебно-медицинский

эксперт не всегда имеет возможность

освидетельствовать пострадавшего сразу

после травмы. Чаще это производится

спустя ,то или иное время, обычно через

несколько дней, когда, как уже отмечалось,

под воздействием лечения и фактора

времени внешний вид повреждений в той

или иной степени изменяется.

Поэтому выводы

эксперта по интересующим следствие

вопросам, а именно о характере повреждений,

механизме их возникновения, орудии

травмы, степени тяжести (см. ниже),

давности (времени причинения) частично

а иногда и полностью базируются на

записях в истории болезни. Если ЭТИ

записи недостаточны или повреждения

описаны небрежно, с нарушением требований»

то эксперт либо вообще не может разрешить

стоящие перед ним вопросы, либо может

дать ошибочное заключение.

Наряду с необходимостью

детального описания в истории болезни

морфологических свойств повреждений,

существенное значение имеет сохранение

для передачи следователю обнаруженных

в этих повреждениях инородных включений

(огнестрельного снаряда, пыжа, части

клинка, ножа или иного орудия, частиц

различных материалов и веществ), а также

иссеченных краев ран, при судебно-медицинском

исследовании которых может быть получена

информация, важная для характеристики

орудия травмы и механизма его действия.

Однако если

найденные в ранах инородные включения,

во всяком случае визуально различимые,

врачи-клиницисты, как правило сохраняют

и по запросу следователя передают ему,

то относительно иссеченных краев ран

этого сказать нельзя. Лишь в отдельных

лечебных учреждениях (обычно работающих

в тесном контакте с судебно-медицинскими

экспертами) соответствующая практика

укоренилась.

Отмеченное, кстати,

полностью относится к одежде пострадавшего,

через которую наносились повреждения.

Персонал лечебных учреждений обычно

старается быстрее передать ее

родственникам, которые эту одежду часто

или уничтожают или приводят в порядок:

подвергают чистке, стирке, повреждения

ушивают. Не будучи предупрежденными,

они, разумеется, не думают о том, что при

этом теряется существенная информация

об орудии травмы и механизме его действия,

особенно необходимая в тех случаях,

когда внешний вид повреждений изменился

и восстановить его не представляется

возможным. При транспортных травмах

только на одежде могут быть весьма

характерные следы трения и скольжения

(на обуви), изучение которых имеет

значение для суждения о положении тела

пострадавшего относительно транспортного

средства в момент столкновения.

По приведенным

соображениям одежду пострадавших

выдавать родственникам без разрешения

следователя нельзя, как нельзя и

уничтожать (несмотря, порой, на крайнюю

степень изношенности и распространенные

загрязнения или завшивленность, например

у лиц без определенного места жительства).

ОТРИЦАТЕЛЬНЫЕ

ПОСЛЕДСТВИЯ НЕОБОСНОВАННЫХ КЛИНИЧЕСКОГО

ДИАГНОЗА И ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ ЛЕЧЕНИЯ

БОЛЬНОГО

Клинический диагноз

подвергается судебными медиками

специальному анализу.

Диагноз (от греч.

diagnosis — распознавание) представляет

собой краткое врачебное заключение о

сущности заболевания или травмы

(этиологии, патогенезе, клинических и

морфологических проявлениях), выраженное

в терминах, принятых современной наукой.

Диагноз выставляется

лечащим врачом в истории болезни и как

итог клинических, инструментальных и

лабораторных исследований больного

определяет не только тактику и методику

лечения, но и в значительной степени

заключение судебномедицинского эксперта

о характере и степени тяжести повреждений,

имеющихся у пострадавшего. Диагноз

обязательно должен обосновываться

объективными данными и записями в

истории болезни о них.

В случае, когда

пострадавший госпитализирован по поводу

причиненных ему повреждений, для

судебно-медицинского эксперта важно,

чтобы в истории болезни (в соответствующем

случае — в амбулаторной карте,

документации, составляемой на травпункте

и др.) был указан вид повреждения (например

«закрытая черепно-мозговая травма»),

его характер и особенности (например,

«колото-резаное ранение передней брюшной

стенки, проникающее в «брюшную полость

со сквозным повреждением стенки тощей

кишки»). В диагнозе должны найти отражение

не только основные (ведущие) повреждения,

но и все остальные — ссадины, кровоподтеки

и пр., имеющиеся у пострадавшего. Если

развились явления шока, необходимо

отметить степень его выраженности, при

кровопотере — дать ее характеристику.

Попутно относительно

колото-резаных, резаных, рубленых и др.

ран нужно подчеркнуть, что в историях

болезни и других медицинских документах,

как правило, указывается два раз-мера

— их длина и ширина. Это — ошибка врача,

чреватая негативными последствиями в

связи с тем, что исходя из длины раны (с

учетом механизма ее образования) строится

экспертный вывод о ширине погрузившейся

в тело части клинка ножа или иного орудия

травмы.

Схема истории

болезни предусматривает заполнение

следующих граф диагноза:

— диагноз

направившего учреждения;

— диагноз при

поступлении;

— клинический

диагноз;

— заключительный

клинический диагноз.

Это связано с тем,

что диагностика заболевания или травмы

в ряде случаев может быть затруднена

(из-за отсутствия анамнеза, бессознательного

состояния больного, стертости клинической

картины и т. д.). Заполнение всех граф

обязательно.

Но и окончательный

клинический диагноз (заключительный)

не всегда является истинным. При анализах

историй болезни лечебно-контрольными

комиссиями, патологоанатомами или

судебными медиками, иногда усматривается

либо ошибочность диагноза в целом, либо

не распознавание осложнения или

сопутствующего заболевания, а также

необоснованность диагноза, неправильности

и ошибки в построении и формулировках

(например: вместо основного заболевания

или травмы указывается осложнение —

шок, или проявление — кровопотеря).

ИСТОРИЯ БОЛЕЗНИ

КАК ИСТОЧНИК СВЕДЕНИЙ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ

ИДЕНТИФИКАЦИИ ЛИЧНОСТИ

Записи, содержащиеся

в истории болезни, как и иной медицинской

документации, могут иметь определенное

значение для идентификации личности в

некоторых уголовных делах, прежде всего

при обнаружении трупов (или их частей)

неизвестных лиц. При сравнительном

исследовании, произведенном с целью

установления тождества покойного и

пропавшего без вести определенного

человека, информативным источником

доказательств нередко оказывается

история болезни или иной медицинский

документ, составленный на конкретное

лицо. Здесь могут содержаться записи о

локализации, и размерах рубцов на месте

бывших травм и оперативных вмешательств,

сведения об ампутированных конечностях

и их частей, об уродствах развития, а

также о родимых пятнах, татуировках и

прочих особых приметах, имеющих

существенное идентификационное значение,

что же относится и к данным о

стоматологическом статусе и лечебных

мероприятиях на зубах (их экстракции,

пломбировании, протезировании).

Следовательно,

заполняя историю болезни и любой другой

медицинский документ, врач не должен

забывать об идентификационном значении

своих записей, их полнота и объективность

и в этом аспекте должны быть предельно

полными и объективными.

Все сказанное

свидетельствует о большом разностороннем

значении медицинской документации,

прежде всего — истории болезни. Поэтому

к качеству ее всегда должны предъявляться

высокие требования.

М. Я. Мудров в

свое время писал: «История болезни

должна иметь достоинство, точного

представления о случившемся…. Она

должна быть справедливой. Врачу нужно

писать ее рачительно, подобно живописцу,

малейшие черты и тени, изображавшему

на лице человека».

Эти слова никогда

не потеряют своего значения, они могли

бы быть эпиграфом к каждой истории

болезни. Строго следуя им, врач может

быть уверенным в том, что составляет

документ, полностью соответствующий

всем предъявляемым, к нему требованиям,

а каждый, кому придется изучать этот

документ, будет знать, что найдет в нем

достаточно полные данные, точно и

объективно отражающие наблюдаемую

картину

Хирургическая

операция. Предоперационный и

послеоперационный периоды.