Первичный иммунодефицит и хроническая гранулематозная болезнь

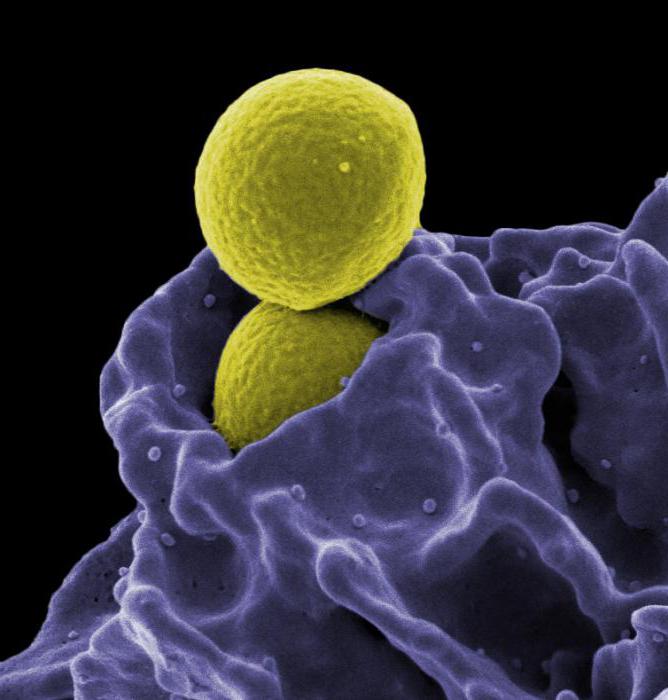

Хроническая гранулематозная болезнь (ХГБ) – генетическое заболевание, связанное с дефектом фагоцитов, клеток иммунной системы, которые защищают организм путем поглощения (фагоцитоза) вредных чужеродных частиц, бактерий, а также мертвых или погибающих клеток, из-за которого снижается их антимикробная активность.

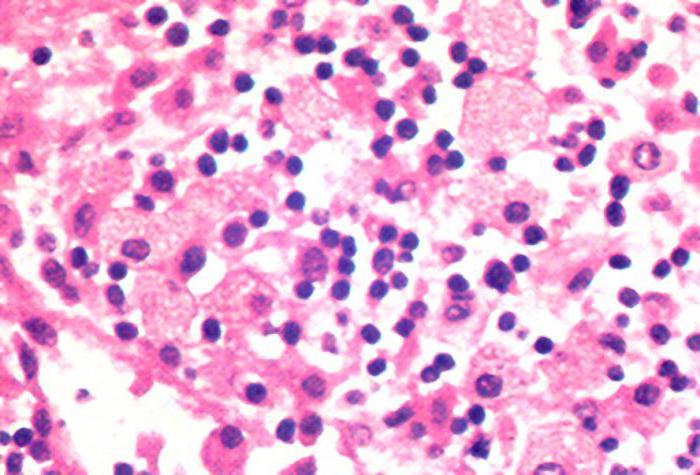

В результате неспособности фагоцитов уничтожать микроорганизмы пациенты с ХГБ восприимчивы к инфекциям, возбудителями которых являются некоторые бактерии и грибы. Это состояние также связано с чрезмерным скоплением иммунных клеток, называемые гранулемами (от которых происходит название болезни) в местах инфекции и очагах воспаления.

Термин “фагоциты” (от греческого слова “фагос” — пожиратель) применяется для обозначения любой белой клетки крови, которая может обволакивать и поглощать микроорганизмы мельчайшими складками своих мембран. Эти складки мембраны (называемые также фагосомами) заполнены переваривающими ферментами и другими противомикробными веществами. В крови имеются две основные категории фагоцитов — нейтрофилы и моноциты. Нейтрофилы (также называемые гранулоцитами) составляют 50-70% всех циркулирующих белых кровяных клеток и первыми отвечают на бактериальную или грибковую инфекцию. Нейтрофилы живут недолго — примерно три дня в тканях после того, как они уничтожат микроорганизмы. Моноциты — второй вид фагоцитов, составляют 1-5% циркулирующих белых клеток крови. Попадающие в ткани моноциты могут там находиться длительное время, медленно трансформируясь в клетки, называемые макрофагами или дендритными клетками, которые помогают справляться с инфекциями.

Фагоциты внешне очень похожи на амеб, так как легко изменяютсвою форму и выбираются из кровеносных сосудов в ткани, легко проскальзывая между другими клетками. Они могут чувствовать присутствие патогенных бактерий или грибов, вызывающих инфекцию в тканях, и поэтому быстро передвигаются к очагам инфекции. Попавшие в очаг инфекции фагоциты приближаются к микроорганизмам и пытаются охватить их и удержать в выступе мембраны, который образует некоторое подобие пузырька или мембранного мешка, называемого фагосомой, внутри клетки. После этого клетка начинает выделять в фагосому порции переваривающих ферментов и других противомикробных веществ. Клетка также вырабатывает перекись водорода и другие токсические окислители, которые непосредственно выделяются в фагосому. Перекись водорода вместе с другими веществами способствует уничтожению и перевариванию микроорганизмов — возбудителей инфекции. Фагоциты у больных ХГБ могут нормально мигрировать в очаги инфекции, поглощать микробы-возбудители инфекции и даже выделять в фагосомы переваривающие ферменты и другие противомикробные вещества, однако у них отсутствует механизм продукции перекиси водорода идругих окислителей. Поэтому фагоциты больных ХГБ могут защитить организм от некоторых видов инфекции, но не от инфекций, для борьбы с которыми совершенно необходима перекись водорода. Этот дефект защиты от инфекций относится только к некоторым бактериям и грибам.

У больных ХГБ имеется нормальный иммунитет к большинству вирусов и некоторым видам бактерий и грибов. Вот почему больные ХГБ не являются постоянно инфицированными. Они могут жить много месяцев или даже лет без инфекций, а потом заболеть тяжелым или угрожающим жизни инфекционным заболеванием, возбудитель которого не может быть обезврежен без перекиси водорода. Больные ХГБ вырабатывают нормальные количества антител обычных типов, в связи с чем они, в отличие от больных с врожденными дефектами функций лимфоцитов, не обладают высокой чувствительностью к вирусам.

КЛИНИЧЕСКИЕ ПРОЯВЛЕНИЯ

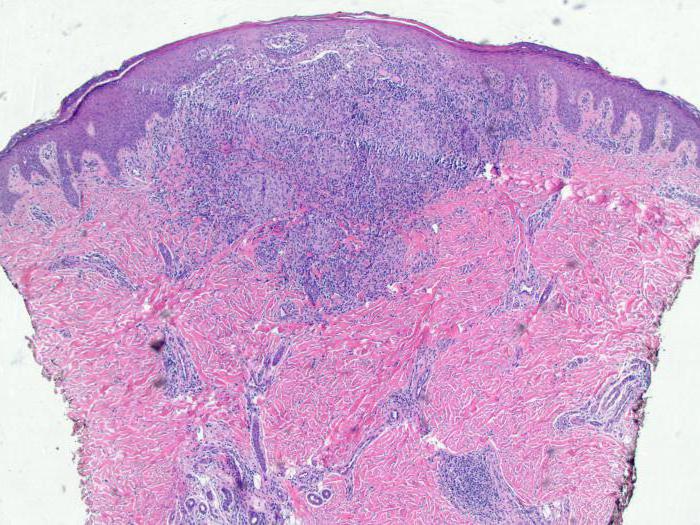

В большинстве случаев ХГБ проявляется уже на первом году жизни. После введения вакцины БЦЖ, развивается микобактериальное поражение регионарных лимфоузлов, а при распространении инфекции – поражение легких и других органов. Пациенты с данным диагнозом страдают тяжелыми повторными бактериальными и грибковыми инфекциями. Наиболее частые проявления:

поражение легких – повторные пневмонии, поражение внутригрудных лимфоузлов, абсцессы легких, гнойные плевриты;

кожные абсцессы (гнойники) и лимфадениты;

абсцессы, локализующиеся в брюшной полости (под диафрагмой или печеночные);

остеомиелиты (гнойное поражение кости), сепсис (заражение крови).

На фоне инфекций развиваются гранулемы, закрывающие просвет полых органов (пищевода, желудка, мочеточника, мочевого пузыря), что может проявляться соответственно рвотой или задержкой мочи с болевым синдромом.

Дети, страдающие от хронических инфекций, отстают в физическом развитии.

Наиболее частые возбудители инфекций при данной патологии –это золотистый стафиллококк, кишечная палочка, сальмонелла. Жизнеугрожающей инфекцией при хроническом грануломатозе является аспергиллез, поражающий легкие и другие органы (головной мозг, кости, сердце). Описаны также аутоиммунные осложнения в виде ювенильного ревматоидного артрита (поражение суставов), гломерулонефрита (поражение почек).

ДИАГНОЗ

Поскольку наиболее частая генетическая форма ХГБ встречается только у мальчиков, возникает ошибочное мнение, что ХГБ не может поражать девочек. Существуют некоторые генетические формы ХГБ, которые бывают и у девочек. Девочки составляют примерно 15% от числабольных ХГБ. Тяжесть ХГБ может быть разной, и возникновение инфекции у каждого больного ХГБ в некоторой степени определяется случайностью. Поэтому у некоторых больных ХГБ не возникает никаких инфекций, которые бы привлекли внимание к их заболеванию, до позднего подросткового или даже взрослого возраста. Хотя инфекции, которые становятся причиной выявления этого заболевания, чаще всего наблюдаются в раннем детстве, средний возраст выявления ХГБ у мальчиков составляет примерно три года, а у девочек семь лет. Для педиатров и терапевтов, оказывающих помощь подросткам и молодым взрослым людям, важно никогда не исключать возможности диагноза ХГБ у молодого взрослого человека с пневмонией, вызванной необычным микроорганизмом, например, грибом Aspergillus. Пациент любого возраста с пневмонией, вызванной Aspergillus, Nocardia или Burkholderia cepacia, стафилококковым абсцессом печени, стафилококковой пневмонией, инфекционным поражением кости микроорганизмом Serratia marcescens, должен быть обследован на ХГБ. Самым точным методом выявления ХГБ является измерение выработки перекиси водорода фагоцитами. Перекись водорода, выделяемая нормальными фагоцитами, окисляет химическое вещество дигидрородамин, вызывая его флуоресценцию, которая измеряется сложными приборами. В отличие от этого, фагоциты больных ХГБ не могут вырабатывать достаточных количеств перекиси водорода для флуоресценции дигидрородамина. Кроме того, для диагностики ХГБ еще используются и другие тесты, например, тест гистохимического восстановления нитросинего тетразолия (НСТ). Тест НСТ оценивают визуально: фагоциты, вырабатывающие окисляющие вещества, становятся синими, и их вручную подсчитывают под микроскопом. Этот тест более подвержен субъективной оценке человека и можетдать ложно-отрицательные результаты, в результате чего остаютсяневыявленными легкие формы ХГБ, когда клетки слегка синеют, но не достигают нормального цвета. После постановки диагноза ХГБ следует обратиться в одну из немногих специализированных лабораторий, где могут подтвердить генетический тип.

ТИП НАСЛЕДОВАНИЯ

Хроническая гранулематозная болезнь (ХГБ) является генетическим заболеванием, которое может пердаваться по наследству. Существуют два типа передачи заболевания: в 75% случаев ХГБ наследуется как сцепленный с полом (Х-хромосомой) рецессивный признак, три другие формы этого заболевания наследуются как аутосомно рецессивные признаки. Тип наследования важен для определения риска развития заболевания у следующих детей.

ЛЕЧЕНИЕ

При развитии инфекционных осложнений важно как можно более раннее назначение в/в терапии антибиотиками и противогрибковыми препаратами. При лечении больных ХГБ отмечена эффективность применения гамма-интерферона. При возникновении поверхностных абсцессов прибегают к хирургическому их лечению (преимущественно пункционному дренированию). Трансплантация костного мозга может быть успешна у пациентов раннего возраста. Есть сообщения об успешном проведении генной терапии и полном излечении от данного заболевания.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Многие врачи советуют пациентам плавать только в хорошо хлорированных бассейнах. Плавание в открытой воде, особенно в пресноводных озерах, может привести к контакту с микроорганизмами, не являющимися вирулентными (способными вызвать инфекцию) у здоровых пловцов, но способных вызвать инфекцию у больных ХГБ. Большую опасность для больных представляет работа с садовым перегноем, после которой может возникнутьтяжелая и угрожающая жизни острая ингаляционная аспергиллезная пневмония. Они также должны избегать контакта с пылью.

ПРОГНОЗ

За последние 20 лет качество жизни многих больных ХГБ значительно улучшилось. Подавляющее большинство детей с ХГБ имеют хорошие шансы дожить до взрослого возраста, а многие взрослые сегодня не только имеют хорошую работу, но и здоровых детей.

Источник

Хроническая гранулематозная болезнь носит воспалительное течение, которое проявляется из-за генетической предрасположенности. Возникает при дефектном клеточном развитии иммунной системы (фагоциты). Они охраняют организм за счёт всасывания инородных частиц, микробов, недееспособных и погибших клеточных тел. В связи с происходящим падает защитная деятельность: фагоцит захватывает чужеродный объект, который не в состоянии уничтожить внутри себя. Клетка не в состоянии бороться с инфекциями.

В международной квалификации заболеваний (код МКБ-10) подразделяется на два типа: D82.8 – иммунодефицит, связанный с уточненными дефектами; и D71 – функциональные нарушения полиморфно-ядерных нейтрофилов. Данная этиология наблюдается у новорождённых детей. Наиболее часто подвержены заболеванию малыши мужского пола.

Как возникла

История заболевания пяти детей, повторно заболевших тяжёлыми инфекциями, описана в 1954 году Janeway. Появлению повторной болезни способствовали стафилококк, протей, синегнойная палочка. У заболевших наблюдалось повышение показателя сывороточного иммуноглобулина.

Гранулематоз у ребёнка

Через три года появилось описание других малышей, у которых появлялись периодонтит, острые заболевания лёгких, гипергаммаглобулинемии, кожные инфекции, воспаления в лёгких. Характерная иммунология болезни у близкородственных больных мужского пола с таким же заболеванием. Учёные посчитали, что подобный дефект наблюдается из-за хромосомного Х-сцепления.

Некоторое время спустя, после фиксирования большого количества случаев, синдром был определён как фатальный гранулематоз детского возраста. В данный момент называется хронической гранулематозной болезнью (ХГБ).

Как выражается болезнь

Патогенез у ребёнка наблюдается в ранние годы жизни, реже заболевание возникает в 20 лет. Иммунная система способна вырабатывать достаточное количество антител, которые справляются со многими инфекциями. Первичный иммунодефицит проявляется следующими признаками:

- Отставание в физическом развитии.

- Повторяющееся гнойное протекание кожных покровов (абсцесс, чирей).

- Разные возобновляющиеся гнойные болезни, преобладающие в органах, тканях. Заболевают лимфоузлы, идут воспалительные процессы кишечника, лёгких, костей.

- Повторно проявляющиеся грибковые болезни (кандидоз, аспергиллёз).

Проявление гранулематоза на руках

- Увеличивается объём печени и селезёнки. Для гранулематозного течения болезни характерна лимфогистиоцитарная гранулёма.

- Образуется группа узелков (гранулём), возникновение происходит в процессе фагоцитоза, ослабления фагоцитов.

- Воспалительная реакция на участке прививки БЦЖ.

Также наблюдаются симптом гнойных появлений около носа и рта. Возникает периодонтит (инфекция из поверхностного слоя зуба переходит в костную ткань), носит некротический характер. Форма появления: инфекционная, от медикаментов, травматическая. Течение острое или хроническое.

Диагностирование

Определение заболевания проходит следующим образом:

- Первичный медосмотр пациента, жалобы на самочувствие. Выясняется продолжительность изменения температуры тела, упадок сил, ощущение болезненности в мышцах и голове, хроническая проблема с пищеварительным трактом. Также доктор поинтересуется работой дыхательной системы – была ли одышка, удушье, кашель с мокротой, и возникали ли симптомы жжения, зуда на репродуктивных органах, белый слой в ротовой полости.

- Выясняется наследственный фактор заболевания.

- Осмотр физического развития, большое количество фурункулов (отмечается чирей – подострый воспалительный процесс волосяной луковицы, сальной железы и рядом расположенной ткани), прощупывание лимфоузлов, печени, селезёнки. Оцениваются их объёмы, присутствие болезненности.

- Исследование крови общего назначения.

- Определяется количество лимфоцитов (клетки, которые создают производство антител, чтобы ликвидировать инородные тела) и клеточные тела для нахождения микробов и бактерий.

- Исследование крови для выявления в фагоцитах составляющего химического происхождения, которое способствует ликвидации микробов.

- Рентген грудной клетки. Используется, чтобы диагностировать аномальные видоизменения органов, костяной клетки груди. В итоге можно наблюдать увеличение лимфоузлов, как выглядит тканевая поверхность лёгких (возможно обнаружение пневмонии или накопление гнойного выделения в органах и тканях), возможность исключить гранулематозное образование узелков.

- УЗИ брюшной полости. Организм изучается с применением ультразвука. Оценивается внешний вид органов – объёмы, структурное состояние тканей, присутствие аномальных преобразований (абсцесс, гранулематоз, новообразования).

- Остеосцинтиграфия (изучение состояния организма при участии реактивного маркера). Индикаторы внедряют в организм пациента и аппаратом, принимающим излучения, выясняют быстроту передвижения, закрепление и вывод из тканей. Применяют с целью выявления дефектных изменений в костяных тканях.

- Компьютерная томография. Применяется для изучения по слоям внутренних органов больного. При этом способе можно исключить опухолевые образования, выявить гранулёму, гнойные воспаления в печени и селезёнки, уточнить их объёмы.

- Молекулярно-генетическое исследование крови для определения мутаций и места нахождения дефектного гена.

- Посещение врача-генетика.

Дифференциальная диагностика используется для исключения похожей симптоматики различных болезней лёгких, к примеру, при туберкулёзе. Это неспецифическое развитие болезни.

Терапия

Лечение болезни с гранулематозным направлением проходит с применением методов:

Пересадка костного мозга

- Пересаживание клеток костного мозга. Считается единственным действенным методом терапии.

- Инфекционные симптомы болезни ликвидируются с помощью антибиотиков с противогрибковыми лекарствами.

- Для усиления работы иммунной системы применяются иммуномодуляторы.

- Генная терапия. Включает в себя медицинские и биотехнические методы, направленность которых позволяет внести изменения в клетки человеческого организма для излечения заболевания.

- Применение гормонов, обладающих противовоспалительным эффектом, которые создаются в надпочечниках. Их применяют для излечения гранулём.

- Если наблюдаются поверхностные абсцессы, используют пункционное дренирование.

В ходе лечения возможны проблемы:

- Серьёзные ухудшения инфекционных заболеваний – энтерит (воспалительный процесс тонкой кишки, при котором наблюдается острая болезненность, диарея, рвота, температурные изменения). Развивается пневмония – воспаление лёгочной ткани. Характерны слабость, одышка, температура, болевой синдром. Возможен остеомиелит (поражение кости инфекцией, опухают ткани, болезненность, изменение температуры тела).

- Сепсис – происходит инфицирование кровотока, генерализованный процесс.

- Смерть пациента.

Для хронического гранулематоза прогноз на полное избавление от болезни не гарантирован. При гранулематозном развитии есть возможность вылечиться, большая часть больных благополучно живут до старости и имеют здоровых детей. Медицина помогает продолжительное время избегать инфекции.

Профилактические мероприятия

Определённое специфическое назначение не существует, так как болезнь считается наследственной. В профилактических целях применяется курс средств против грибков и антибиотиков. Также желательно заблаговременно готовиться к беременности. Для этого используется диагностика внутриутробного развития, чтобы определить наследственную аномалию эмбриона и наблюдение генетика.

Клинические рекомендации медицинских работников – это избегание бассейнов с добавлением большого количества хлора, открытых водоёмов, пыли и перегноя для сада.

Выберите город, желаемую дату, нажмите кнопку «найти» и запишитесь на приём без очереди:

Источник

- 22 Июня, 2018

- Онкология

- Волощук Наталя

Сегодня в мире существует большое количество наследственных заболеваний, которыми страдают дети. Одним из самых тяжелых считается хроническая гранулематозная болезнь. Принято считать данный недуг первичным иммунодефицитом, хотя у больных существует иммунитет ко многим вирусам, бактериям и грибам. Поэтому такие люди не считаются полностью инфицированными. Они долгое время могут жить без болезней, а потом инфицироваться тяжелым недугом, который будет угрожать их жизни.

Описание

Гранулематозная болезнь представляет собой нарушение структуры или отсутствие фермента НАДФН-оксидазы на генетическом уровне, что ускоряет процесс восстановления компонентов кислорода до его перерождения в супероксид — главную часть метаболического взрыва, в результате которого образуется активная форма кислорода и перекись водорода. Вследствие этих реакций образуются токсичные для болезнетворных бактерий продукты. Супероксид в нормальных физиологических условиях способен постоянно образовываться в клетках. При данной патологии в организме не происходит гибель микроорганизмов внутри клетки. Клетки, у кого имеется хроническая гранулематозная болезнь, вырабатывают антитела обычных типов, поэтому не обладают повышенной чувствительностью к вирусам, в отличие от больных с врожденными патологиями лимфоцитов. У больных может наблюдаться диффузный гранулематоз внутренних органов, что сопровождается болевыми ощущениями.

Виды

Медицине известны варианты расположения и характер изменений в генах, которые стали причиной болезни. Сегодня изучаются особенности данных преобразований. Существует три типа заболевания:

- К первому типу относят больных с полным отсутствием способности создавать связи в клетках. Таких сегодня около 75 процентов.

- Больные с небольшим недостатком фермента, имеющие структурную патологию.

- Люди с полным нарушением создания и деятельности НАДФН-оксидазы.

Тип наследования

Гранулематозная болезнь является генетическим недугом, что может передаваться по наследству. Медицине известны два пути передачи болезни потомству. В большинстве случаев заболевание наследуется как связанный с Х-хромосомой признак, все остальные виды недуга передаются как аутосомные признаки. Важно точно установить тип заболевания, чтобы определить риск развития недуга у последующего потомства.

Этиология

Хроническая гранулематозная болезнь детей проявляется в первые месяцы жизни. Онанаблюдается у одного раза на один миллион человек. Чаще всего болеют мальчики, девочки составляют около 20%. Больные женщины обычно не страдают тяжелыми инфекциями, но иногда наблюдались кожные инфильтраты.

Клиника

Больные страдают инфекциями в тяжелой форме, которые повторяются периодически. Подвержены инфицированию части тела, которые контактируют с бактериями. Появляются гнойные образования на коже или периодонтит. Хронический гранулематозный периодонтит обуславливается переходом инфекции из оболочки зуба в кость, что касается его корня. Образования на коже проявляется в виде экзем вокруг носа и рта, сопровождающиеся гнойными аденитами. Также в печени человека наблюдаются стафилококковые гнойные воспаления тканей, остеомиелит в костях. В местах попадания в кости и мягкие ткани образуются грамотрицательные бактерии. Если очаг активен и поддерживается микрофлорой, что активно развивается в корне зуба, организм строит барьер для его изоляции, так появляется гранулема. Он изолирует источник инфекции, снижает всасывание и распространение микробов. У больных часто происходит обострение хронического гранулематозного периодонтита, история болезни многих пациентов позволяет говорить о том, что данное заболевание присуще всем, кто имеет гранулематозную болезнь. У больных также наблюдается воспаление лимфоузлов, кишечника, легких и костей. Из грибковых поражений выделяют кандиоз, апергиллез. Часто наблюдается воспаление на месте прививки БЦЖ.

Симптомы

Главным признаком развития заболевания являются гранулемы. Они появляются в результате развития тяжелых инфекций, что повторяются. Частота повторений при этом зависит от вида заболевания. Гранулемы образуются на коже и слизистых оболочках, лимфатических узлах и легких. Хроническая гранулематозная болезнь, первичный иммунодефицит, проявляется обычно в детском возрасте в виде остеомиелита, менингита, печеночных абсцессов, стоматитов, сепсиса, а также острой пневмонии с высоким процентом смертности и периодонтита. Опасны также грибковые инфекции, так как они поражают почки, пищевод и мочевой пузырь. Часто отмечается анемия, увеличение СОЭ, гипергаммаглобулинемия. Больные имеют нарушения роста.

Диагностика

Основным методом диагностики данного недуга является тест NBT и исследование хемолюминесценции нейтрофилов. Данные методы являются эффективными, но требуют тщательного проведения. Также проводят анализы крови, ультразвуковое исследование и компьютерную томографию брюшной полости, рентгенографию грудной клетки. В некоторых случаях применяют генетические исследования с целью выявления дефектов соответствующих генов. Врач проводит анализ анамнеза семьи и осмотр самого пациента. Широко применяется проточная цитометрия для определения наличия в фагоцитах вредных бактерий, а также остеосцинтиграфия для выявления патологических процессов в костях. Требуется также проконсультироваться с генетиком.

Лечение

Хроническая гранулематозная болезнь, симптомы и лечение которой мы рассматриваем, требует назначения противобактериальных и противогрибковых препаратов, а также иммуномодуляторов. Используют для лечения и гамма-интерферон. При поверхностных абсцессах назначается пункционное дренирование. При тяжелой форме заболевания, когда существует риск получения инвалидности, используется аллогенная трансплантация стволовых клеток. Но такая операция проводится только в специальных клиниках. Экспериментальным методом лечения выступает генная терапия. Есть сообщения об успешном ее проведении и полном излечении недуга. Используют для лечения также кортикостероиды – гормоны, что обладают противовоспалительным действием – для лечения гранулем.

Осложнения

Очаги инфекции и осложнения могут наблюдаться на любых органах. Заболевание может привести к энтериту (воспаление тонкой кишки), пневмонии, остеомиелиту, сепсису, а также к летальному исходу. Может наблюдаться заражение клебсиеллой, золотистым стафилококком, стрептококком и пневмококком.

Прогноз

Хроническая гранулематозная болезнь может быть излечена, но это редкие случаи. Большинство людей с этим заболеванием доживают до старости, многие даже имеют здоровых детей. За последнее время качество жизни больных улучшилось. Современная медицина дает возможность долгое время не подвергаться воздействию инфекций.

Предосторожность

Медики рекомендуют больным плавать в тех бассейнах, где проводится тщательное хлорирование. В открытой воде находятся микроорганизмы, что не вызывают у здоровых людей инфицирование, но у кого наблюдается хроническая гранулематозная болезнь, могут заразиться инфекцией. Огромная опасность для больных представляет собой садовый перегной, поэтому не рекомендуется с ним работать. Микроорганизмы, что в нем содержатся. Могут вызвать развитие острой ингаляционной пневмонии. Нужно также не контактировать с пылью.

Профилактика

Специфической профилактики не существует, так как заболевание наследственное. Врачи рекомендуют с целью профилактики употреблять антибактериальные и противогрибковые препараты. Необходимо также планировать беременность и правильно к ней готовиться. Рекомендуется проводить диагностику на патологию во время беременности и перед родами, также нужна консультация генетика.

Таким образом, хроническая гранулематозная болезнь является наследственной и связана она с патологией иммунных клеток, что защищают человеческий организм путем фагоцитоза вредных бактерий и мертвых клеток. Из-за патологии происходит снижение антимикробной активности клеток, в результате чего они могут поглотить патоген, но не могут его расщепить внутри себя. Медицинский генетик должен правильно выявить тип наследования заболевания, чтобы иметь возможность определить вероятность передачи недуга от родителей к детям. Сегодня жизнь пациентов с данным заболеванием протекает нормально, в некоторых случаях недуг удалось излечить полностью.

Источник